A279

読売新聞が学校教育の劣化に対して、やる気の無い無責任極まる発言(社説)を続けるのはなぜか -己の過去の主張の誤りが露見することになるから-

1月31日の読売新聞は、「教員の働き方 業務の効率化をいかに図るか」と言う見出しの社説で、次の様に論じていました。(茶色字は記事、黒字は安藤の意見)

------------------------------------------------------------------------------------

教員の働き方 業務の効率化をいかに図るか

2025/01/31 05:00 読売(社説)

教員の給与を上げても長時間労働が変わらない限り、なり手不足は解消されないだろう。業務の削減や簡素化を進め、教育現場を魅力ある職場に変えていかねばならない。

公立小中高校の教員給与が来年度から引き上げられる。これまで「残業代」の代わりに基本給の4%を一律支給してきた教職調整額を段階的に引き上げ、2030年度までに10%とする予定だ。

教職調整額は1972年施行の法律で4%と定められた。これは当時、月約8時間だった教員の平均残業時間に基づいている。

だが現状は、中学校教員の77%、小学校教員の65%が、国の定める残業時間の上限「月45時間」を超えている。教員の採用倍率は今年度、小中高校ともに過去最低だった。長時間労働が要因の一つだと指摘されている。

「採用倍率が低すぎる」ことがなぜ問題なのでしょうか。それは教師として必要な能力を満たさない応募者を、教師として採用する事に繋がるからでしょう。

そうであれば、なぜ採用倍率が落ちたのか、なぜ教師の人気が落ちたのか、その原因(要因では無い)を把握して対策を講じる必要があります。原因は一つとは限りませんので、一つをあげることで終わりにせず、総ての原因を把握する必要があります。

さらに、この記事は「社説」なのですから、世間(あるいは業界)でどう指摘されて(言われて)いるかではなく、こう言う時こそ“新聞社自身”の意見・見解を言うべきです。

日頃報道の中で、新聞社は自分の意見だけを強調して、その他の意見(反対意見)を隠蔽して無視する事が少なくありません。それにもかかわらず、ここでは原因は何なのかと言う議論の核心で、自分の意見を明確にすべきところで、それを避け、誰の意見か分からないような“要因”で話しを誤魔化しています。これではやる気と責任感が全く感じられません。無能・無責任極まります。

ではなぜ言わないのでしょうか。己の過去の主張の誤りが露見することになるからでしょう。

労働の実態に合わない給与の規定を改めるのは当然だ。だが、より重要なのは、教育現場で常態化している長時間労働をいかに緩和するかであろう。

長時間労働の原因を調査しているのでしょうか。1972年当時8時間だった残業時間が、現在では45時間になった原因は何なのでしょうか。仕事がそれだけ増えたのか、そうではないのか確認しているのでしょうか。教師のレベルの変化(低下)の有無は視野に入っているのでしょうか。

近年教師の業務の多くが縮小・外部に丸投げされ、縮小の一途をたどっていることは、G59 教師の長時間労働の原因(教師の劣化)に触れずに進められる「待遇改善」 -学校は教師の生活ために有るのでは無い 児童・生徒の為にあることを忘れるな で述べている通りです。

国は給与の引き上げにあたり、残業の平均時間を29年度までに現状より3割少ない「月30時間」まで減らす目標を掲げた。この達成に向け、実効性ある対策を展開していくことが重要だ。

長時間の会議や煩雑な書類の作成などは、現場の運用で削減できるはずだ。校長のリーダーシップが求められる。保護者対応に経験豊富な教員OBらを活用することなども有効だろう。

神戸市は26年秋までに、市立中学での部活動を終了し、民間団体などを運営主体とした地域のクラブ活動に移行する方針だ。

中学校教員にとって、部活動は特に負担が大きいとされる。地域や学校の実情を踏まえ、外部人材の登用などを進めていきたい。

「・・・される」では無く、自分で確かめて見解を述べるのが「社説」のあるべき姿です。

日本国内だけで無く海外でも日本の学校の「部活動」が高く評価されているとよく聞きます。学校は教師の為にではなく、児童・生徒の為にあるのですから、存続・廃止の判断は「負担の大小」では無く、「効果の大小」を基準とすべきです。

そしてこの際、部活に限らず、公立学校で教師の仕事の範囲と給与の関係を明確にし、部活を担当する教師としない教師、多数の教科を担当する教師と、少数の教科を担当する教師の給与には差をつけるべきです。「仕事を減らしたら給与は減額されることを明確にすべきです。そしてその減額財源は「外部人材」等の費用に充てるべきです。

そうでなければ、今後も“多忙”を口実とした仕事減らしが際限もなく続きます。

国は来年度、教職員の定数を5800人増やす。教科ごとに専門の教員が教える、小学5、6年生対象の「教科担任制」を4年生にまで広げることや、中学で生徒指導を担う教員を増やすためだ。

教員の負担を減らすことで、子供と向き合ったり、教材の研究に充てたりする時間を確保し、質の高い教育につなげたい。

「子供と向き合ったり、教材の研究」等には、負担は掛からないのでしょうか。言っていることが矛盾しています。

人口減少、人手不足が目前の時に、何かあれば“増員、増員”と叫ぶ“官”達の思考回路の安易さには、改めて「パーキンソンの法則」を想起させ、失望を禁じ得ません。

記事の中で教師の負担、長時間労働の原因として挙げられていることは、以下の4点に要約されます。

➀ 常態化している長時間労働

➁ 長時間の会議や煩雑な書類の作成

③ 保護者対応

④ 部活動

これらはいずれも今まで何度も言い尽くされたことの繰り返しで、新味も中身の説明もなく全く説得力がありません。賃金は単に労働時間数だけで決めるものではありません。中身を考慮する必要があります。

以前の教師が6時間で出来たことが、同じ事をするのに今の教師は8時間かかるようになったとしても、果たして賃金を上げる必要があるのでしょうか。

社会の変化に伴い、学校で教えるべき内容が増えている。授業時間に対して、教える分量が多すぎるとの指摘もある。学習指導要領に詰め込みすぎがあるなら、国が見直すことも必要だろう。

学校に限らず日本の社会も世界も絶えず進歩(進化)していくわけですから、学校の教師だけ100年一日のごとく同じ事をしていれば良いと言うことはあり得ません。進歩について行けない教師に合わせて、授業内容を減らせとはあきれてものが言えません。馬鹿なことを言うのはいい加減にして下さい。

学校は児童生徒の為にあるのであって、教師の生活の為にあるのではありません。

教員は子供の成長を支える大事な仕事である。それを教員が実感できる環境作りが大切だ。

教師の仕事はわかりやすく言えば一種のサービス業です。大事なのは“教員の実感”ではありません。児童・生徒本人と、その両親の“実感”です。児童生徒が毎年学年が終わる時と、卒業する時に児童・生徒本人と保護者による担任教師に対する満足度アンケート調査を実施し、その結果を教師の勤務評定に反映させるべきです。

令和7年2月5日 ご意見・ご感想は こちらへ トップへ戻る 目次へ

------------------------------------------------------------------------------------

令和7年2月6日 追記

この問題について参考になる下記の記事を見つけました。

A279-3 公立学校の教員採用、倍率は過去最低3.4倍…6年連続低下

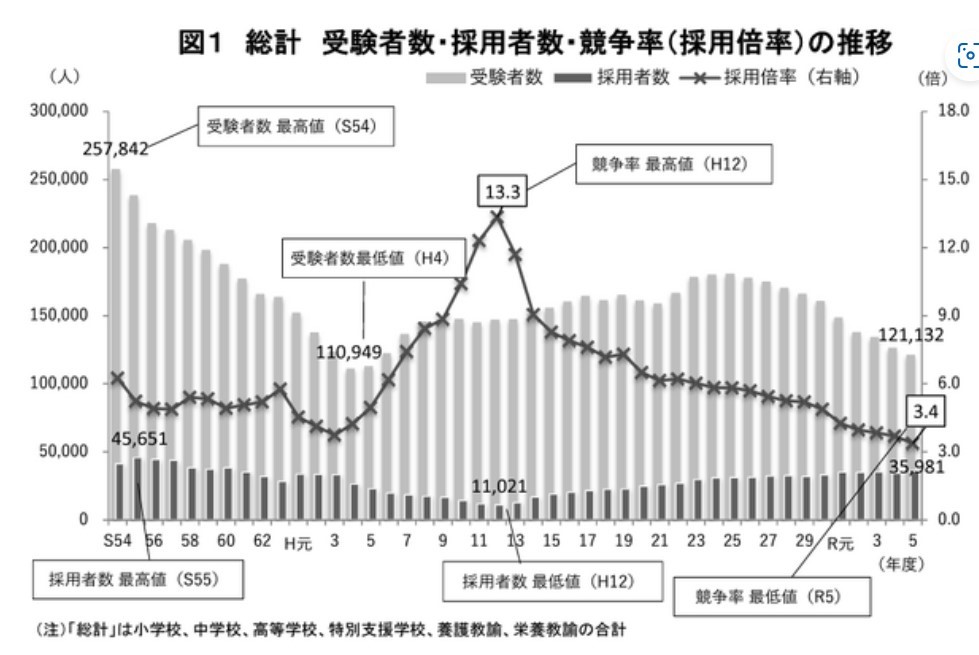

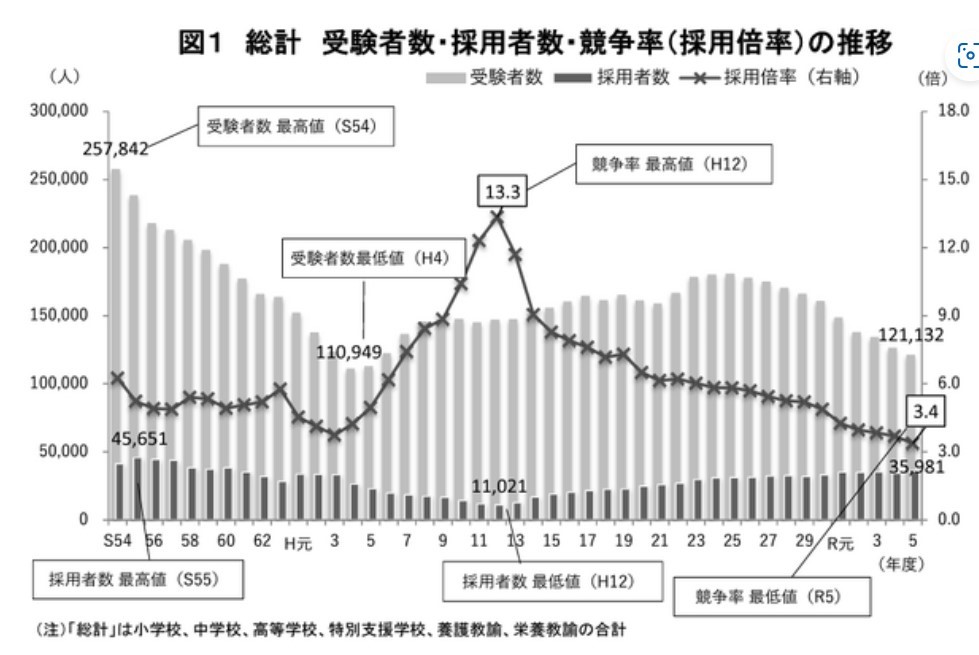

このデータによると、近年競争率(採用倍率)が低下傾向なのは、受験者数が低下傾向である事だけでなく、採用者数が増加傾向である事が大きく影響しています。

読売の社説がこの点に触れず、「教師のなり手不足」、「採用倍率が過去最低」、→「長時間労働が要因」と論じているのは、情報操作です。

------------------------------------------------------------------------------------