SNS上に嘘があったなら、嘘を吐いた発信者(投稿者)を追及すべきであり、発信者と受信者の間で、中継をした「SNS」業者の責任を追及するのは筋違いである

6月5日の読売新聞は、「選挙公正性を担保する仕組み作り急務、新聞協会有志4社がファクトチェック実施へ」と言う見出しで、次の様に報じていました。(茶色字は記事 黒字は安藤の意見)

------------------------------------------------------------------------------------

選挙公正性を担保する仕組み作り急務、新聞協会有志4社がファクトチェック実施へ

2025/06/05 05:00 読売

ネットに流れる偽・誤情報、民間主導で対策

A285-2

SNSで偽・誤情報が拡散した昨年の衆院選や東京都・兵庫県両知事選を受け、選挙の公正性を担保する仕組み作りが急務となっている。憲法の保障する「表現の自由」との兼ね合いを理由に国会が新たな規制に踏み出せない中、民間主導によるファクトチェック(情報の真偽検証)の取り組みが注目を集め始めている。(政治部 重松浩一郎、三歩一真希)

「拡散」というと、いかにも偽・誤情報多数を思わせますが、チェックの対象となる情報の基準が定義されていません。「偽・誤情報」の割合が何%で何件位なのか何も言及が無く、漠然としすぎています。

ファクトチェック(情報の真偽検証)と言いますが、果たして、全件チェックできるのでしょうか。抜き取りチェックであれば公正なチェックとは言えません。この記事自身が“要チェック”ではないのでしょうか。

「ファクトチェックはあって当然。なければならないものだ」

5月22日の衆院憲法審査会で、参考人出席した東大の鳥海不二夫教授(計算社会科学)はそう述べ、偽・誤情報対策としての必要性を強調した。

SNS上にあふれる全ての真偽不明情報を即座に検証することは出来ず、取り組みにはおのずと限界があるものの、「ファクトチェックが存在しない場合、(ネット利用者が)全て自分でやらないといけない。国民に非常に大きな負荷をかける」と鳥海氏は力説した。有効性を尋ねた日本維新の会の和田有一朗衆院議員は「社会の公共インフラとの考え方で取り組むべきだと理解した」と述べた。

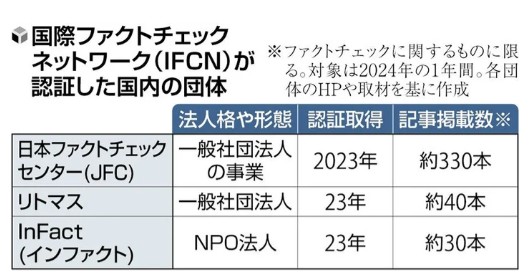

先行する海外に比べて、国内の取り組みは緒に就いたばかりだ。偽・誤情報対策の分野で主導的な役割を担う「国際ファクトチェックネットワーク(IFCN)」(米国)には各国の180超の団体が加盟するが、日本からは「日本ファクトチェックセンター(JFC)」など3団体にとどまっている。

現状の詳細が不明ではありますが、一般の国民がSNSにより自由に発言する場を得られたメリットは計り知れません。今まで朝日新聞の“声”欄や、読売新聞の“気流”欄程度しか発言の場が無く、しかしそのほとんどが新聞社の厳重な“検閲”下の発言であること考えれば、SNSのメリット(功績)は計り知れません。それを無視して、“フェイク、フェイク”と騒ぐ宅配紙新聞業界の人間は極めていかがわしいと言うべきです。

A285-3

IFCNが実施した調査では、回答した団体のうち89%が資金面の不安を抱えているといい、体制が万全とも言いがたい。桜美林大の平和博教授(メディア論)は同日の憲法審で、「独立性を損なわない形での公的支援も選択肢に入る」と語り、国内団体の強化・拡充の必要性を指摘した。

新聞業界がSNSを目の敵にしているのは、自分たちの言論の独占が脅かされているからです。SNS業界と、新聞業界は利害が対立する2つの業界であり、その一方である“独立性”の高い新聞業界によるSNS業界に対する審査は、公平・中立の点で適格性を欠くと言わざるを得ません。「公的支援」を受け入れる“民間”は公的支援の必要要件を満たさなければなりません。「独立性」は認められません。

報道機関が積極的にファクトチェックを行うよう求める意見もある。民間団体の取り組みと合わせて重層的な検証が期待できるためだ。平氏はさらに、総務省が実施したネット利用に関する調査を引き合いに、国民が報道機関に信頼を寄せていることも理由に挙げる。

A285-4

今年5月に発表された同省の「ICTリテラシー実態調査」では、偽・誤情報に接触した4人に1人がその情報を拡散させたといい、約4割の人が新聞やテレビの報道をきっかけにその情報が偽・誤情報だと気づいたという。

調査の結果を引用するときは、調査の全体像を明らかにすべきです。「国民が報道機関に信頼を寄せている」、と判断したのはどの様な調査、質問の結果なのかを明らかにすべきです。

今までも国民の多数意見を無視して、「印鑑廃止」や、「18歳成人」などを強行した“官”の言う事は信用できません。

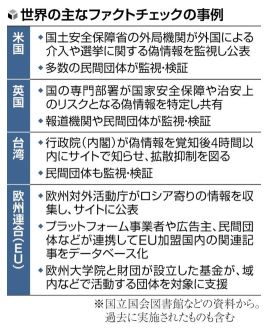

海外では、外国勢力による選挙介入への対抗措置としてファクトチェックが進んできた経緯がある。中国の脅威に直面する台湾は公的機関が検証作業を行っており、行政院(内閣)が偽情報を覚知して4時間以内にサイトで知らせることで未然に拡散抑止を図っている。

日本のマスコミは中国の“介入”に関しては何も報じていません。

こういう所にファクトチェックをしても何も引っかからないでしょう。

ただ、日本では公的機関による検証には慎重な声が根強い。国民民主党の古川元久代表代行は5月3日のNHK番組で、「時の権力が気に入らないものを『偽(情報)だ』とする危険性もある」と指摘した。

「公的機関は信用できず、新聞社のすることは信用できる」という一面がある事は否定出来ないとしても、反対の「公的機関は信用できるが、新聞社のする事は信用できない」と言う方は遙かに広面積でしょう。

営利を求めて企業間、業界間で激しい競争下にある民間企業・団体による「検証」には、更に「慎重」であるべきだと言うことです。

与野党から歓迎の声

読売新聞社など日本新聞協会に加盟する有志4社が共同でファクトチェックに乗り出すことに、与野党からは歓迎の声が出ている。

自民党の逢沢一郎・選挙制度調査会長は4日、取材に対し「大変素晴らしいチャレンジだ」と述べ、取り組みの広がりに期待感を示した。報道機関が実施することについては、「より一層、公正で健全な報道に取り組む姿勢の表れで高く評価できる。具体的な成果に着目したい」と述べた。

立憲民主党の落合貴之・政治改革推進本部事務局長は、「報道機関が客観的立場から実施することが重要で、民間の力に期待している」と語った。

上記2党以外の政党の意見はなぜ無いのでしょうか。

「与野党からは歓迎の声が出ている」とは、与野党全部・全員が歓迎していると受け取られかねませんが、それはフェイクニュースでは無いのでしょうか。

新聞社は自社の報道を客観的に評価出来るのでしょうか。新聞業界が自分たちが気に入らないニュースを排除する危険性は無視できません。

中国や韓国に忖度して、日本国民に必要な情報を隠蔽する報道を排除出来るのでしょうか。「有志4社」をなぜ実名で書かないのでしょうか。

国会議論は停滞気味

与野党は今年に入ってから、SNS上での選挙関連の偽・誤情報への対応策などを協議しているが、議論は停滞気味となっている。

熱心なのは新聞業界関係者だけでは無いのでしょうか。

自民党は2月の与野党協議会で、プラットフォーム事業者の責任強化などを論点案として提示した。現状では、選挙期間中に候補者らがSNSに投稿された問題ある情報を見つけた場合、事業者に投稿を削除するよう求めることができるものの、即日での対応はできず、実効性に乏しいとの指摘があるためだ。

削除を求めるのであれば、それは事業者にではなく投稿者に求めるべきです。なぜ投稿者に求めず、事業者に求めるのでしょうか。新聞業者は自分たちが読者の新聞社に対する投稿を“許認可”する権限を持っているので、それと同じ事が他の業界にも通じると思っているようですが、それは大きな誤りです。そんな事をしたら、それは言論の自由の否定に繫がり、新聞の投書欄と同じように、心ある人は誰もSNS投稿しなくなります。

健全な民主主義保つ…東大教授 宍戸常寿氏

ししど・じょうじ 東大法卒。東大准教授などを経て2013年から現職。総務省の「デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会」座長。専門は憲法学。

インターネット空間の健全化を議論する政府有識者会議で座長を務める宍戸常寿・東大教授(憲法)にファクトチェックの意義について聞いた。

誰でもが自由に発言できるのが、健全な社会(空間)です。インターネットだけを特別視する必要はありません。宅配紙新聞・テレビ業界にも不健全は蔓延しています。これに目をつぶることを前提とし、“業界”による「ファクトチェック」の名の下で、検閲社会を蔓延させるのは“悪”以外の何者でもありません。

ファクトチェックは情報の正誤を判断する短期的な対策として有効なだけでなく、中長期的には一般の人々の情報リテラシー(読み解く能力)を上げていくことにつながる。

憲法が保障する「表現の自由」には、主張に対して異議申し立てや異論を言う自由も含まれる。自分が発信したり、拡散したりした情報に対するリアクションによって、自分が考えを変えることは良いことで、社会全体の「表現の自由」を豊かにするのがファクトチェックだ。

「発信」が誤りである事を暗黙の前提とし、ファクトチェックが正しいことも、暗黙の前提にしていますが、それは根拠がありません。

SNSで偽・誤情報が拡散しやすい中、正しい情報や根拠のある情報にこだわることは、相互に批判し合ったり、正しく説得されたりするプロセスに通じる。社会全体の中で世論を合理的に形成し、民主主義を健全に機能させる役割を果たすことにもなる。

SNS上の全情報の中で、「偽・誤情報」の比率は何%なのですか。SNS=偽・誤情報と言う誤解を招く表現は慎むべきです。SNSの貢献を語るべきです。

嘘・誤情報は全体から見れば僅かであり、その発信者も特定可能な程度ではないのでしょうか。

批判者の中には一部の偽・誤情報の問題に便乗して、“検閲”を実施して、批判を封じようとしているのではないでしょうか。それが一番憂慮されます。新聞社の“投書欄”を見るとその実態が見て取れます。

事実を調べる専門的な能力を持ち、責任を持って発信する報道機関が行うファクトチェックは、ネット情報への一般の人の向き合い方のモデルになることが期待される。これまでファクトチェックの成果をネットで公表し、実績を重ねてきた「日本ファクトチェックセンター(JFC)」との連携も、検証結果をSNSに広げていくためには効果的だ。賛同する報道機関を増やして、ファクトチェックの結果を社会に発信し続けてもらいたい。

報道機関(新聞・テレビ業界)はSNSとは競合関係(利害が反する)の業界である事を肝に銘じて、“ファクトチェック”に於いては意見を述べさせる位置に止め、合否判断の席からは外すべきです。また、この機会に新聞・テレビ業界に対しても、ファクトチェックを実施して、偏向報道・情報隠しを摘発すべきです。

スマホ利用者の関心を引いて広告を見てもらうアテンション・エコノミー(関心経済)や、興味のある情報ばかりに囲まれる「フィルターバブル」といった構造もあり、SNS上の偽・誤情報への特効薬はない。社会全体で総合的な対策に取り組む必要がある。(聞き手・政治部 森山雄太)

「マスコミは民主政治の障害物」です。国民に必要な情報を隠し、国民の声を遮断し政界に届けない、これが日本のマスコミの実態です。

日本の宅配紙新聞は、ネットとの競争で、劣勢に追い込まれています。SNSに対する「ファクトチェック」そのものには、必要も、メリットも認められるとしても、今の宅配紙新聞・テレビ業者にその一部を委ねたり、手を組むことは絶対してはならない事です。

彼らはその動きに便乗して、SNS(ネット)のデメリットだけを強調して劣勢に追い込み、自分たちの延命に役立てようとしているのです。

------------------------------------------------------------------------------------

言論の自由が保障される限り、「嘘」の発信を完全に防ぐことは不可能です。

それに対してすべき事は、嘘を発見した人、気付いた人が嘘の発信者に対して、指摘する機会を確保することです。更に嘘により損害を受けた人に対して、「損害賠償」の道を確保することが重要です。それらに対して、マスコミが一定の役割を果たすことは容認できます。嘘に対しては“反論”で応えるべきであり、“嘘の排除”で応えるべきではありません。嘘か嘘で無いかの判断は容易ではないケースもあり得ます。安易な排除は言論の自由の否定に繫がり兼ねません。

今のマスコミはその嘘に対して、「発信者」に対してでは無く、その嘘を含むその何倍もの情報を中継する、情報の中継者に過ぎない「SNS」に対して批判の矛先を向けることが大半です。しかし、それは正しい対応ではありません。批判の矛先は発信者に向けられるべきであって、中継業者に向けられるのは筋違いです。

嘘が混じった宣伝のポスターを街頭に張り出したとしても、責任を問われるのは発信者であり、印刷・張り出しを請け負った広告業者ではない筈です。

SNSなどの中継業者は中継技術の発展に伴い、多くの人々が自由に意見を述べることが出来る社会の現出に大きな貢献をしています。今、彼らに「検閲」の義務を負わせることは、彼らに大きな負担を負わせることになり、言論の自由の萎縮を招き、決してあってはならない事です。

嘘の流出を口実に言論の自由を制約する事は許されません。それはメリットよりデメリットの方が遙かに大です。

朝日新聞の「声」、読売新聞の「気流」は、フェイクは少ないとしても、言論の自由も「ゼロ」であり、これを読んでいる読者はいないでしょう。

SNS上に嘘があったなら、嘘を吐いた発信者を追及すべきであり、発信者と受信者の間で、中継した「SNS」業者の責任を追及して、中継行為に制約を科すことは、筋違いであり、明らかに言論の自由を損なうものです。

令和7年8月9日 ご意見・ご感想は こちらへ トップへ戻る 目次へ