一般医が診る循環器疾患

循環器系理学所見のポイント

ポイント

1.

病歴をきちんととることができると、診察所見は診断に極めて寄与する

2.

診察では、習慣づけることならびに正常所見を十分に知ることが大切である

3.

到達しうる到達目標を考えて研修することが重要である

4.

一つの検査では答えが出せなくても、組み合わすことにより真実にせまれる

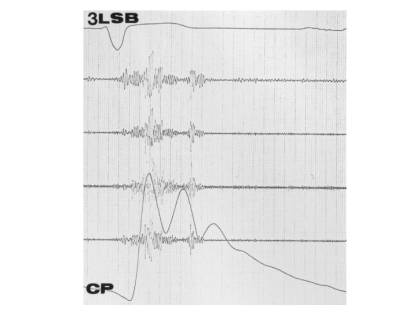

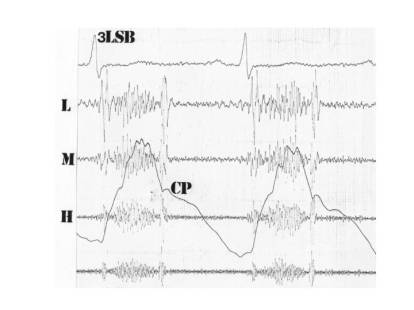

図1は肥大型閉塞性心筋症の2峰性頸動脈波形、図2は大動脈弁狭窄症の遅脈、図3は急性右室負荷疾患の右房での巨大a波である。これらは循環器専門医にとっては、診察における修得すべき陽性事項である。

しかし、上記のような所見を検出することは、今回の対象読者である一般医の到達目標ではない。

診断のプロセスと診察所見の意義

病歴を聴いて、診察を行う。そして、心電図、胸部レントゲン、採血という簡単な検査から順次施行し、総合的に診断にたどりつくのが循環器疾患の診断プロセスである。

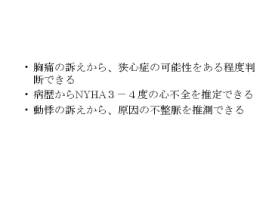

例えば、狭心症に関すれば、病歴が一番重要である。病歴で労作性狭心症と考えたら、診察では異常がないことが期待される。それゆえ、診察では異常所見がないと判断できる能力が必要である。頸動脈に放散する収縮期雑音が聴取され、年齢が70歳前後なら、大動脈弁狭窄症による狭心痛も考えられる。心電図では、労作性狭心症なら正常であることが期待されるが、著明なST部分、T波の変化があり、血圧が正常であれば肥大型心筋症による胸痛も考慮できる。このように、順次行う検査で予想以外の所見がみられたら、最初に思い浮かべた診断の確率が低くなることを意味する。

本論文のタイトルと同じ意味である「診察における陽性・陰性所見」を有用とするためには、病歴から検査前確率(この場合は診察前確率)を上昇させる能力が必須である。つまり、この特集の虚血や心不全や不整脈では表1が到達目標となる。

動悸の原因が一時的な不整脈である場合、発作性心房細動、期外収縮、自分の拍動を感じている等の判定は詳細な病歴から行う。診察は、その原因となるものが存在するかを評価するためのものである。

つまり、診察所見を正しく所見をとり、それを正しく解釈するためには、狭心症らしい、心不全らしい、期外収縮らしいと判定できる病歴聴取の能力が前提となる。

全身診察の習慣化と正常所見の把握

バイタルサインと一般状態を記載した後、頭の上から足先まで順次診察する。同時に、診察の目的つまり所見が陽性や陰性であったときの臨床的意味を考えながら診察する習慣をつけることが重要である。たとえば、病歴より甲状腺機能亢進症をうたがったが甲状腺を触知できなかった場合、病歴より心不全を疑ったがgallop音を聴取できなかった場合等である。

異常をみつけるためには、正常を熟知していることが前提である。研修医や学生に心雑音を「なぜ収縮期であると判断するのか」と質問すると、ほとんどの学生は「心音間隔の短い方が収縮期」であるからと答えることが多い。心拍数が60-70/minで、不整脈がなければそれでいいだろう。しかし、疾患をもつ人たちは時には、心拍数は100/min以上にもなり得るし、不整脈も出現する。そのとき、S1とS2も、S2とS1はほぼ同じ間隔となるので上記の方法では収縮期と拡張期を区別できない。そのためには、頸動脈を触知してS1とS2を判定する習慣をつけることが重要である。判定が難しいときのみに頸動脈を触知するのではなく、卒前教育も含めた研修期間のうちは、すべての患者に対して頸動脈を触知してS1,S2を判定する習慣をつけることが肝要である。

学生がベッドサイド研修を行う前にエチケットとして、正常人少なくとも20名に対して、頸動脈を触知してS1とS2を同定して、心尖部や心基部でのS1とS2の大きさの違い、S2の呼吸性分裂を聴取し正常所見を体感することは必須である。S2の正常分裂に常に注意していると、S2の前後に存在する過剰心音が聴取できるようになることが期待できる。

頸動脈を触知してS1とS2を同定して、正常の内頸静脈波形に慣れ親しんでほしい。正常では、S1に一致して大きく高い波のみがみられ、立位になると消失する。学生であっても5−10分、頸静脈の観察法を教えると修得できる。静脈は動脈に比べて落ちる波(x谷)が急峻であることを体感できる学生は多い。上記のような診察を習慣化し正常所見を熟知して、はじめて異常所見を検出する前提条件が備わるのである。

バイタルサインと一般状態の評価

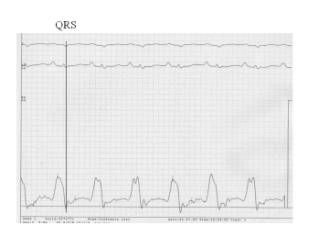

通常は心拍数と脈拍数は同じである。しかし、頻拍性心房細動ではRR間隔が短すぎると脈として末梢に伝わらないことがあるので、バイタルサインとしては、脈拍数ではなく心拍数を用いる。

血圧では収縮期血圧値のみならず、脈圧の評価は重要である。高齢者で動脈硬化がつよければ脈圧は大きくなる。大動脈弁閉鎖不全症(AR)では、強い心不全になって心雑音が聴取されずらくても、脈圧は大きい。逆に、カラードプラ心エコーでARが結構あっても脈圧が大きくなければ有意なARではないといえる。

呼吸数では30回を越えれば心不全か呼吸不全である。頻呼吸や頻脈で苦しそうな患者に、息こらえをして心音や肺音を一生懸命聞くべきではない。心不全や呼吸不全の治療を行い、心拍数や呼吸数が減少してから再度聴診を行う。

一般状態については、臨床経験が少なければ評価が難しいが、患者を診た印象を必ず記載する。臨床経験が増加するに従いより、判断は正しくなる。バイタルサインは問題がないが「なんとなくしんどそう」、という印象は大切である。

頸動脈触診

最初に述べたように、一般医にとっては、頸動脈を触知する目的はS1とS2を区別するためである。

内頸静脈

内頸静脈では正常ではS1に一致して大きな波があることを理解して、立位で見えれば静脈圧が高いということを判定できれば十分である。静脈圧が高いということは右心不全である。しかし、臥位で静脈が見えないときに脱水と判断するのは難しい。首が太い人や、内頚動脈の蛇行により内頸静脈の波形が見にくい人は情報がないと解釈すべきである。内頸静脈が良好に見えなければ、波形のみは外頸静脈で判断してもよい。しかし、立位で見えるか否かということについては外頸静脈では判断できない。

S2に一致して大きな波がみられれば三尖弁閉鎖不全症であるが、これを判定することは到達目標とすれば高すぎると考える。急性右室負荷の大きなa波も検出できればいいくらいに考えてよい。

到達目標を定めた異常所見の検出

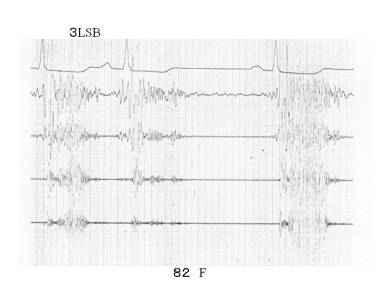

心雑音は収縮期か拡張期かの判定、収縮期なら頸動脈への伝搬の有無、期外収縮後の長いRR後に雑音が大きくなるか変わらないかを注意する(図4)。

診察をなおざりにしている循環器内科医が最近では増加しているが、循環器専門医でなければ収縮期雑音が早期か中期か後期か汎を判定することは難しいし、到達すべき事項ではない。雑音の記載は、自信がある部分の言及にとどめる。なぜなら、いったん収縮中期と判定すればそれは駆出性の雑音と診断され、思考過程から逆流性の疾患は消失してしまうからである。

診察をなおざりにしている循環器内科医が最近では増加しているが、循環器専門医でなければ収縮期雑音が早期か中期か後期か汎を判定することは難しいし、到達すべき事項ではない。雑音の記載は、自信がある部分の言及にとどめる。なぜなら、いったん収縮中期と判定すればそれは駆出性の雑音と診断され、思考過程から逆流性の疾患は消失してしまうからである。

症状のない患者に対しては、「心雑音がなければ有意の弁膜症はない」といえる研修が必要である。しかし急性僧帽弁閉鎖不全によるNYHA4度の心不全では、左房圧の上昇のため、収縮期雑音がほとんど聞こえないときはありえる。また、大動脈弁閉鎖不全でも心不全が強くなると拡張早期にしか雑音は聴取できなくなる。一般医はそのような微弱な心雑音を検出する必要はなく、心不全の強い患者では心雑音を聴取できなくても急性や高度の弁膜症がありえるという知識が必要である。また、二次性僧帽弁閉鎖不全症による心尖部の収縮期雑音は心不全が改善すると聴取しなくなることも体感すべき事項である。

S3がある、OS(僧帽弁開放音)があると判断しても疾患は限定される。そうではなく、自信がなければ単にS2が2つ聴取されるとの判断で十分である。低音であり心尖部に限局されて聴取されることの多いS3に対しては聴取できるようになることが望ましい。

循環器疾患以外の知識もまんべんなく修得したい一般医師にとって、到達できない到達目標を設定することは燃え尽き現象を起こさせるだけである。有意と思われる心雑音やギャロップ音を聴取すれば、心エコーで原因を考えるという姿勢があれば十分であろう。

病歴より大動脈解離を疑えば、太い動脈が触知可能かどうかを診ることは重要である。感度は高くないが特異度は高い。

期外収縮を診察から心房性か心室性かを判断する必要はない。心房細動が診察ではじめて見つかるという50歳以上の例は結構あり、心音聴取から絶対性不整脈であることの判断は必要である。

2007-12-14