非専門医による要求される循環器疾患診断における到達目標

はじめに

専門医である前に内科医であり、臓器ではなく患者をケアするためには最低限の内科の知識は必要あるということから内科専門医制度は発足しました。しかし、内科専門医認定試験の循環器領域で散見される、冠状動脈造影やカテーテルの圧曲線の読影、心エコー図の読影に関する問題は、非専門医にとって専門すぎるように思います。

過去10年間、私は、将来、内科を標榜する医師に対しては、その専門にかかわらず、循環器疾患ではこの程度までは習熟してほしいという最低限の知識を研修医教育や生涯教育として講演し、一定の評価をうけてきました。これから内科専門医になる人間にとって必要な到達目標は、内科専門医資格をすでに取得した人間にとっても必要です。難しすぎる目標であれば、実際の医療現場では応用できません。

心疾患の診断過程

心疾患の診断は、病歴(医療面接)、身体診察に加えて胸部レ線、心電図、一般採血、心エコー図にて総合的に行います。このプロセスは、循環器専門医であっても非専門医であっても同じです。ひとつの診断方法では判定できなくても、組み合わせることにより、ある程度診断の方向付けは可能です。循環器以外にも習得しなければならない知識がどんどん増加している中、心エコー図の知識は専門医の知識であり、非専門医自身が自身で判定する必要はありません。病歴と診察から、緊急に専門医に相談すべきかどうかの有無を判断できればいいのです。冠状動脈造影や、心筋シンチの読影は必要ではなく、冠状動脈造影や心筋シンチの有用性を理解できれば十分です。

診断のプロセスでは、病歴聴取や身体診察は独立して行うのではなく、診察後に病歴を再聴取することや、また、胸部レ線や心電図検査後にポイントを絞って診察を行うことが通常です。そして、各々の検査において、非専門医としての到達目標を明確する必要があります。

例えば、労作時息切れと夜間呼吸困難を主訴として来院された患者を想像してください。病歴では、この訴えが心不全であるかどうかをある程度判断できなければなりません。次いで診察において、血圧の上下幅(脈圧)が大きく、拡張期雑音とギャロップ音が聴取されれば急性の大動脈弁閉鎖不全症です。もし心尖部にS3と収縮期雑音があれば、急性の僧帽弁閉鎖不全症の可能性があり、細菌性心内膜炎や特発性腱索断裂症に見合うような病歴を聴取する必要があります。S3や、大きな雑音を聴取しそれを収縮期か拡張期か判断することが非専門医の到達目標になります。

病歴

病歴に精通するための一番の方法は、その疾患をもっている患者さんから実際どのようであったかを聞き、それを経験として積み上げていくことです。「症状はいつから生じたか」、「どれだけ持続するか」、「誘因はあるか」、「実際に駅まで歩けるか」、「進行性かどうか」などを患者に尋ねて、それを時系列にまとめます。聴取した病歴から疾患をある程度想定しますが、その想定するその疾患の自然歴を知らなければよい病歴はとれません。

例えば、胸痛では、年齢、危険因子の有無、おこりかた、胸痛の持続時間、表現のしかた、といったことから判断していきます。20歳の患者の場合、労作時に胸痛があっても川崎病の既往でもない限り、狭心症とは考えません。 狭心症の痛みと解離性動脈瘤の痛み、気胸の痛み、肋膜炎の痛みは「胸痛」と書いてしまえば同じですが、ある程度の経験を積めば、患者さんの表現の違いからおおよその判断は可能です。

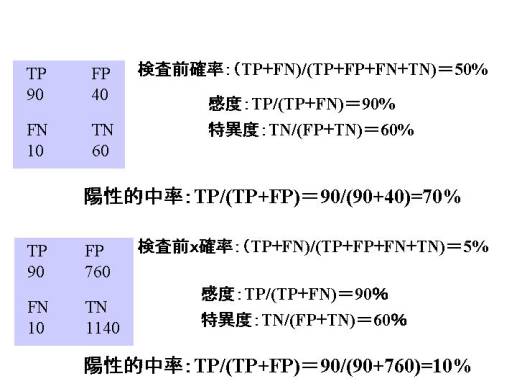

検査前確率

病歴・診察所見から疾患をある程度絞り込めなければ、いくら高い感度や特異度をもつ検査を施行しても意味がありません。例えば、患者の訴える胸痛から心筋梗塞らしいかどうか、つまり検査前確率を50%にできる医師にとっては、特異度90%(感度60%)のトロポニンTは陽性的中率70%となり、きわめて有用です。しかし、病歴から検査前確率を5%にしかできないと、同じ検査をつかっても陽性的中率はたかだか10%にすぎません。

身体診察

バイタルサイン(心拍数、血圧、呼吸数、体温)を測定後、全身状態を記載し、頭の先から足先まで順序よく診察します。頸静脈の怒張、ギャロップリズム、3/6度以上の心雑音の検出と、収縮期か拡張期かの判断、下肺野のクラックルは異常所見としてとらえる能力が必要です。雑音の大きさと、最大に聴取できる部位、収縮期雑音なら頸動脈への放散の有無を記載します。収縮期雑音が、早期、中期、後期や汎収縮期かの判断は非専門医には必須の到達目標ではありません。S2の広い分裂、収縮中期クリック+S2、S2+僧帽弁開放音(OS)を判断できなくても、S2の位置に2つ音が聴取できることが判定できれば十分で、他の検査からこれらの過剰心音の判断は可能です。身体診察を習熟するのはそれほど難しくはないと思いますが、病歴とあわせて解釈するには多くの経験と知識が必要となります。

心電図

心電図という電気的変化から、心腔の大きさ、壁肥厚の程度、壁運動を評価することに関すれば心エコー図にはかないません。非専門医にとっては、心電図を深く読むことより、心電図の限界と有用性について理解することのほうが重要です。 心電図が正常(異常)であるということと、心臓が正常(異常)であるということでは意味が異なります。V2-4で陰性Tを伴った心電図で、強い胸痛が1時間持続した3日後であれば、狭心症のあとの変化であると考えられるし、徐々に進行した呼吸困難が主訴であれば右室負荷が考えられます。急性の右室負荷に対する感度は高いですが、慢性では右室圧は60 mmHgでも正常心電図であることは珍しいことではありません。また急性の後壁心筋梗塞については、心電図の最も弱いところです。

胸部レ線

胸部レ線は肺うっ血に対してもっとも感度の高い検査法ですが、その読影に撮影条件はきわめて重要です。臥位では、心胸郭比は大きく、上縦隔が拡大しますし、吸気状態が不十分であれば心拡大で肺うっ血気味となります。肺胞が高度に破壊された肺気腫では、心不全になっても、通常の肺うっ血像を呈さないことがあります。ポータブル撮影では、管球からフィルムまでの距離が短く、フィルムを患者の背面に位置させるので、心臓が大きくみえることを考慮しなければなりません。

胸部レ線像が正常範囲であっても、各心室腔が拡大している例もあります。特にマルファン症候群に特徴的な上行大動脈に限局した拡大を胸部レ線像で見つけることは困難です。

心エコー図

心疾患診断における心エコー図の役割は大きいです。断層心エコーでは、各弁の状態、心筋肥厚、心房、心室への容量/圧負荷の程度を判定できます。連続波ドプラ法により三尖弁逆流や大動脈弁を通過する最高流速を測定することにより右室圧や大動脈-左室圧較差を推定できます。パルスドプラ法による左室流入波形により左房圧が推定できます。さらに、カラードプラ法より弁膜症の定量/定性評価が可能です。

心雑音の起源について、心エコーは極めて有用ですが、どの疾患はどこの心腔に負荷がかかるのかを考えながら、胸部レ線、心電図を合わせて考えていけば大きく間違うことはないと思います。無症状な例で「雑音を聴取できなければがなければ有意な弁膜症がない」といえることと、それを有意と判定すれば一度は心エコー図を適切な医師(施設)でとってもらうことが到達目標です。

自分の専門以外の領域での到達目標

ほとんどの地域ですこし移動すれば専門医がいる日本の現状で、例えば胃カメラや大腸内視鏡を専門医以外に読影してほしいと思う患者いないと思います。各内科の専門医は専門以外の内科医にどこまで知ってほしいか、また自分は専門以外をどこまで習得できるかをつねに考えてほしいと願います。専門医が自分の領域の非専門医に対する到達目標をつくればきわめて高度になるので、非専門医が作製し、それを専門医がサポートするような体勢を期待しています。 2007−3