メモ帳 -- 抄録、覚え (その 11)

アメリカの反知性主義

森本あんり『反知性主義』に感心させられたので、ならば最近流行の《反知性主義》の本家に当たってやろうではないかと、リチャード・ホーフスタッター『アメリカの反知性主義』(1963)を図書館から借り出してきた。森本氏は、国際基督教大学学務副学長として当然だろうが、もっぱらアメリカのキリスト教を扱っているが、ホーフスタッターは宗教と政治とビジネスと教育の4分野にわたって反知性主義を論じている。いやはや読破するには分量内容共に相当骨のおれる書物である。第一部「序論」に続き、第二部「心情の宗教」、第三部「民主主義の政治」、第四部「実用的な文化」、第五部「民主主義の国の教育」、第六部「結論」からなる二段組450ページを超える大著で、読み終えるのにまる1ヶ月を費やした。私にはこれを書評する能力などはないし、4分野全部を手短に紹介するのも難しい。政治やビジネス(「実用的な文化」)の話は手に余るので簡略に済まして、最後の教育分野をメインにこれはと思ったところを何箇所か書き抜いてみる。

教育問題を正面きって取り上げるのは第五部だが、知性、反知性の問題を扱うのであるから、どの分野でも教育が関わってくる。宗教(第二部「心情の宗教」)では森本氏の著書でも描かれていたが、進化論の位置づけをめぐる争いがあり、伝統的なリベラルアーツが無視あるいは敵視されるなど、教育と信仰は微妙な関係にあった。3度にわたって大統領候補になったウィリアム・ジェニングス・ブライアンは「宗教と教育のどちらかを放棄するとしたら、教育を放棄すべきである」(113ページ)と言った、というような調子である。

政治(第三部「民主主義の政治」)の場面でも、大統領選においてはいつも平等主義的、反知性主義的感情に訴えることで、知識階級の支持を受ける候補は攻撃された。またある連邦議会議員は選挙区に大学が設置されるのに反対して、「われわれにはごくふつうの田舎の学校、すなわち大学卒業者が軽蔑して呼ぶ便利なB級の学校があれば十分なのだ」(143ページ)と言った、とのこと。

ビジネス(第四部「実用的な文化」)を扱う部分でも教育に触れている箇所が多くある。ヘンリー・ケアリー・ベアード(アメリカ初の技術・産業叢書専門出版社の創設者兼産業評論家)は1885年につぎのように述べているとのこと。

ある種の過剰教育、つまりギリシャ語やラテン語、フランス語、ドイツ語、そしてとくに簿記の教育を受けることは下層階級出身者にとって十中八、九まったく士気をくじくものである。そんなものは、さもしい「ジェントルマン」の軍団を産み出すだけだ。連中はいわゆる「商売」には手をつけず、デスクワークや絹、手袋、レースの販売、「帳簿つけ」のような仕事にしか就こうとしない。・・・ペンシルヴァニアでいうグラマースクール以上になると、法の定めたわが国の教育制度は極端に剣呑なものになる。善よりも悪を産み出すのだ。私に権力があるなら、有用な職業教育を除き、少年少女たちにグラマースクールで得られる以上のものを公費で教育したりしない。いまや「高等学校」は開けた制度の下で専門学校に取って代わられなければならない。場合によっては、学校と「店」を結びつけてもいいだろう。・・・われわれは、あまりにも大量のいわゆる「紳士」と「淑女」を生産している。その結果がこの士気阻喪なのだ。(227ページ)公費では有用な職業教育に支出するだけで充分、高等学校は専門学校に変わるべし、という主張に接すると、これは日本の話ではないかと思えてきます。学校と「店」を結びつけるというのは、最近流行の「インターンシップ」の発想ではあるまいか。形としては専門学校に変わってなくても、大学は就職予備校と化したと言われる有様ですからね。

第五部の教育分野は「学校と教師」「生活適応への道」「子どもと世界」の3章に分けて反知性主義を論じている。「学校と教師」によると、アメリカでは学校の教育水準、教師の身分・待遇は信じられないほど低かったようだ。

教育問題の多くが無関心から生じている。たとえば教師の低賃金、過密化した教室、二部制授業の学校、老朽化した建物、不十分な設備、あるいはなにか別の理由からくるさまざまな欠陥 ―― 体育崇拝、マーチングバンドとバトンガール、黒人だけのゲットーの学校、知性のかけらもないカリキュラム、重要な問題を教えられない事実、学問的才能のある子どもを無視することなど ―― もある。ときにはアメリカじゅうの学校が運動競技や商業主義、それにマスメディアの規準に支配されているのではないかと思われることさえある。(264ページ)「生活適応への道」の章は、「アメリカ合衆国の思想のいちじるしい特徴のひとつは、強力な反知性主義運動が職業教育のなかに現れたことである」との指摘から始まり、1870年以降の公教育の変化が語られる。中等教育について私立の教育機関に大きく依存していたのが、19世紀末から公立学校が急増してゆき、1890年から1940年にかけて、高校の入学者数は10年ごとにほぼ二倍に増え、いまではアメリカの若者はほぼ全員が高校に入学するようになった。

[1930年、コロンビア大学教育学大学院のトマス・H・ブリッグスは]中等教育への国家の「莫大な投資」によって教育はひどく捻じ曲げられてしまったと結論づけている。「中等学校のカリキュラムにふくまれている教科においてすら、何ひとつ見るべき成果がない」というのである。彼によれば、数学の学習達成度は、それをビジネスに応用すれば破産か刑務所行きとなるようなしろものだった。π の値やその他の必要な数値を与えても、円の面積を求められる生徒は半分ぐらいしかいないというのだ。外国語についても、読解力や会話力が身についていない。高校で一年間フランス語を学んでも、 "Je n’ ai parlé à personne." という文章を訳せる生徒は半分程度で、フランス語選択者のうち二年以上つづけて学ぼうとするものは五分の一しかいない。このお寒い現状は、ラテン語でも同様だ。さらに古代史を一年間学習してもソロンがどんな人物なのか答えられず、アメリカ史を一年間学んでもモンロー主義の定義をいえない――(266/267ページ)

また別の著者は、「知性は、人間の美点として唯一のものでも最高のものでもありません」と説いていたのだ。心の徳が、つねに頭脳の徳よりも高く賞賛されていたのだ。この傾向は学校読本の英雄物語にもみられる。ヨーロッパの英雄は傲慢な貴族や戦場で大暴れする兵士、あるいは「権力者におべっかを使って保護を受ける偉大な学者、もって生まれた才能をおとしめて堕落した宮廷の悪徳を増長させる詩人」などであるのに対して、アメリカの英雄は簡素で誠実で高潔な人物として名高いというのである。(269ページ)

アメリカの教員が、報酬の点でも評価の点でも恵まれていないことは、今日では周知の事実である。[中略]こうした状況を示唆する報道が、たえず新聞に載っている。たとえばミシガン市は教員にゴミ収集員より安い年間四〇〇ドルしか払っていないという記事。[中略]教師たちは所得不足を補うため、学期の合間や夏「休み」にしばしばウェイトレス、バーテンダー、家事手伝い、ビルの管理人、農場の収穫手伝い、ホテルの接客係、牛乳配達、その他のありふれた労働など、地位の低い仕事に精出していた。(272/273ページ)

植民地時代の地域社会が、ときには年季奉公人を教師にしなければならなかったことも示唆に富んでいる。一七二五年ごろ、デラウェア州のある牧師はこう述べている。「船が河岸に着くと、子どもたちの教師を探している人びとは「さあ、先生を買ってこよう」と決まっていうのだ」。『メリーランド・ジャーナル』紙は一七七六年、ベルファストとコークから船がボルチモアに到着したことを知らせる広告を載せ、販売品目は「学校の先生、牛肉、豚肉、じゃがいもなどの各種アイルランド製日用品」と紹介した。(275ページ)

アメリカの教育の悪循環を断つのに役立ったのは、学年制小学校の発達と女性教師の出現である。学年制学校は大都市の教育問題への対応として一八二〇年代に発展し始め、一八六〇年までに広く普及するようになった。[中略]またこの制度は教師の需要を増し、女性にも門戸を開放した。[中略]女性教師への反対は依然多くの地域社会にあったが、給料が男性教師の三分の一から半分ですむという話を聞かされると、たいていの反対意見はすぐに静まった。(277/278ページ)

中等学校の生徒は、数が増えると同時に性格も変わっていった。エリートでなくなったばかりでなく、嫌いやながら進学するようになってきたので。彼らはもっと勉強したいからではなく、法律に強制されて進学した。(285ページ)「子どもと世界」の章はジョン・デューイの教育哲学をめぐる動きを扱っているが、結論部分だけ見ておきましょう。

・・・学校は勉強に興味がないのに法律で強制的に進学させられた生徒をかかえなければならなかった。そのうえ学校が求められていたのは、たんに法律に従うことだけではなく、できるだけ多くの若者が、できるだけ長期間にわたって自発的に学校に通おうとするような魅力をもたなければならなかったのである。こうした課題をりっぱに果たすため、教育者たちは伝統的な教育の規準からみたらその効果がいかにあやしげでも、なんとか若者を惹きつけるようなカリキュラムを追い求めるようになった。やがて、高校があたえるべきとされるタイプの知性や、カリキュラムのアカデミックな面は興味から脱落していった。[中略]こうして中等教育にかんする議論は、新しく、決定的に重要な実行基準、すなわち「学校を維持管理しつづける能力」に向けられるようになったのである。(286ページ)

アメリカの教育者たちは、[中略]やる気も能力もない生徒の存在が障害になるとはけっして考えず、それどころか、学問に無関心で才能もない子どもを一種の文化的英雄に祭り上げようとする改革運動を始めたのである。(286ページ)

[ある委員会の勧告]大学への準備という伝統的概念のために、何万人という少年少女たちをその適性や彼らが求められている領野の勉強から引き離し、ふさわしくも、必要とされてもいない目標へと導いたのは、公立高校の責任である。排他的で学問に偏ったカリキュラムは、文化についての誤った理想を展開させる。そこから物質的な富の生産者と、その伝達者、消費者とのあいだの深い亀裂が生じてくるのである。[さらに大学についても]高等教育は少数者に限定すべきだという概念は、民主主義のためには消える運命にある。(291/292ページ)

ある意味で生活適応運動は、第二次大戦以降ずっとみられるアメリカの若者の士気のいちじるしい低下の結果だといえる。だがこの運動はそれ以上に、一九一〇年に始まった反知性主義的運動の価値観を社会の主流にしようとする、教育指導者たちや合衆国教育局の試みであった。(298ページ)

[職業教育に長年携わってきたプロッサー博士の見解]なぜ大学は利用価値がなく、教えることもできない伝統的な科目で中等学校を縛りつけようとするのか? これらの科目を担当する教師の既得権は別として、上級教育機関が有能な生徒を選抜し、それ以外を排除するなんらかの装置を必要としてきたことがおもな理由である。言語や代数といった科目は生徒を教育するのではなく、劣った者を大学へ行く前につまずかせる障害としてとしての機能しかない。[中略]そうなれば伝統主義者も、全生徒向けのアカデミックなカリキュラムの少なくとも半分を削り、旧来の科目は有用性に応じて一部だけを残すという「冒険的な提案」を受け入れるかもしれない。こうした基準からみて、「全外国語と全数学を大学進学の必須科目から外すべきであり」、代わりに自然科学、英語、社会科等の有用な科目を採用すべきだ。(301ページ)

[教育局のある役人が書いた一節]その数約四〇〇万と見積もられる子どもが、特別な教育対策が必要なほど精神的、肉体的、行動的な規準から逸脱している。彼らのなかには盲人や弱視者、身体障害者、身体虚弱者、癇癪もち、精神欠陥者、社会不適応者、そして異常に高い才能の者がいる。(307ページ)

デューイがめざしたのは、子どもを過去の足かせから解き放ち、過去の文化を建設的に利用できる存在にすることだった。このため、アメリカの教育者は、彼の理論をこう捉えた。過去の文化とその飾り物にすぎない産物の地位は引き下げられ、ついに自由な成長に向けて子どもを解放するプログラムが生まれたのだ、と。たしかにデューイは、かつて子どもを確固とした中心に据え、教育を終局目的なき成長と定義した。しかも教育の到達点にかんする議論をとりわけ重視したために、以前の見解を清算する声明を四分の一世紀にわたって出しつづけたにもかかわらず、自分の理論が反知性主義的に濫用されるのを食い止められなかった。(339ページ)

ここで語られる、学校大衆化がもたらしたさまざまな現象は、いったいアメリカのことなのだろうか。多くの子どもが嫌いや学校へ行かされているとの指摘には、わが国の教育関係者も身につまされるところがありませんか。大学に入学してきた学生が、簡単な少数や分数の計算ができないとか、中学校程度の英語も読めない書けない話せない、という嘆きを耳にしてもう何年になることか。アメリカと異なるのは、数学や外国語は入試で受験生を振り落とすための科目に過ぎないので必修科目から外す、とはならないこと。なにしろ「話す英語」だけは持てはやされていますから。

「大学設置基準の大綱化」(「教養教育」参照)以降、大学における一般教養科目と英語以外の外国語科目はまさに 《過去の文化とその飾り物にすぎない産物》 扱いになりました。 《大学で一年間ドイツ語を学んでも、 "Ich habe niemand angesprochen." という文章を訳せる学生は半分程度》 もいるかどうか。《日本史を一年間学んでも尊皇攘夷の定義をいえない》 ようなお寒い状態で、《なんとか若者を惹きつけるようなあやしげなカリキュラムを追い求め》 《アカデミックな面は興味から脱落し》 《こうして議論は、決定的に重要な実行基準、すなわち「学校を維持管理しつづける能力」に向けられるようになったのである》。

プロッサー博士は、利用価値のない科目が無くならない理由として 《これらの科目を担当する教師の既得権》 を挙げていますが、今は「学校の経営者・教師全体の既得権」が挙げられましょう。「受験相談」という名の入学者選抜、オープンキャンパス、進学相談会、AO入試、公募推薦入試、指定校推薦入試、地方入試、センター試験利用入試、一般入試などなど・・・こうして中学も高校も大学も、教育水準の問題より、生徒・学生の確保に血道をあげることとなった。当今の大学教師は大変だ、学力の低い入学生のレベルアップを図るため「補習」やら「添削」やらで時間を取られ、さらには定員確保のための「営業活動」もさせられて、という嘆きをよく聞くけれど、なんだか変ですよね。

全粒粉パン

図書館でたまたま借り出した本に目を通していて、ある部分の記述から、ふと連想が働いて過去のいくつかの記憶の断片に繋がりが生まれた。その次第を書き留めておきたい。その本は、L・M・エーノクセン / 荒川明久(訳) 『ルーンの教科書 ―― ルーン文字の世界 歴史・意味・解釈』 (2012 アルマット)で、私の連想に点火したのは以下の箇所である。

1930年代初期にナチ党が権力を握ると、多くのルーン文字がシンボルとして利用されたが、そのうちもっとも有名なのが、ハインリヒ・ヒムラー〔1900-1945〕率いるナチ親衛隊のSS徽章で、これは古北欧期末期のs-ルーンを2つ並べたものである。(335ページ)上で触れられているルーン文字を挙げておく。

ナチスのイデオローグは、手作りケーキのデコレーションにはh-ルーンが相応しく、さらにh-ルーンは「ハイル・ヒトラー (Heil Hitler)」をも意味するため、クリスマスツリーの天辺の星飾りもこれに代えるのが望ましいとした。薬局と軍衛生部が生命の象徴としてm-ルーンを採用(*)すると、この文字はドイツの全粒粉パンの象徴となった。誕生と死を示すために、星型と十字架はm-ルーンとR-ルーンに交換された。m-ルーンは人間の誕生年で、R-ルーンは没年を示すことになった。ボーイスカウトを真似たナチ党の青少年組織であるヒトラー・ユーゲントはs-ルーンを採用した。彼らは親衛隊〔SS〕の徽章がs-ルーンであったためこれが自分たちのシンボルとしても相応しいと考えた。だがヒトラー・ユーゲントの腕章にはs-ルーンが1つであったのに対し、親衛隊のほうは2つ並んでいた。悪名高いヴェルヴルフ (Werwörf(**)) はï-ルーンをそのシンボルとした。さらにヒトラー・ユーゲント内の上級指導者も、横に寝かした形でこのï-ルーンを採用している。この国家主義運動では頻繁にo-ルーンが使われたが、それはこのルーンが祖国の純潔性を象徴していたからで、今日のネオ・ナチ組織がこのo-ルーンを使うのもそうした理由からである。(338・339ページ)

ルーン文字が怪しげなエゾテリク(秘教・秘儀)解釈で神秘化され、ナチスに用いられたことはよく知られているが、ここでおやっと思ったのは《全粒粉パンの象徴》なるフレーズである。パンとエゾテリク? ははーん、そう言えば少し前ドイツで食べ物が政争のタネになったこと、そう、「野菜の日論争」なるものがあったことを思い出した。前回(2013年)の連邦選挙に当たって、同盟90/緑の党(B90/Gr)(***)が国民の健康のため、自然と環境のために週一回「野菜の日」Veggietag, Veggie Day すなわち「肉無しデー」を推進しようと提案。これが賛否渦巻く論争となり、マスコミでも盛んに取り上げられたのだった。そのとき、なぜか《全粒粉パン》が話題になったのではないか?

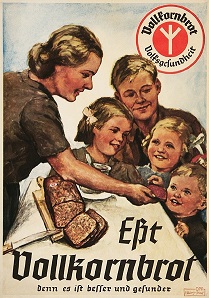

調べてみると、やはりありました! 「野菜の日」の議論が沸き立つ中で、緑の党とは不倶戴天の関係にある自由民主党(FDP)の一議員が、ナチス時代のポスターを使った図像をフェイスブック上に載せて激しく相手を攻撃したのでした。これは党中央からも批判されその日のうちに削除されたのですが、探してみると、8月9日の n-tv のサイトにそのときの書き込みとモンタージュされたポスターがいまも掲載されています! 「いつ何を食べるかを他人から監督されるなど真っ平ごめん、これは全体主義的発想だ」と批判し、やがてはこうなるぞと元のマークを「同盟90/緑の党」に変え、《Eßt Vollkornbrot 全粒粉パンを食べよう》に BIO(****) の文字を重ねた画像をアップしたのでした。

調べてみると、やはりありました! 「野菜の日」の議論が沸き立つ中で、緑の党とは不倶戴天の関係にある自由民主党(FDP)の一議員が、ナチス時代のポスターを使った図像をフェイスブック上に載せて激しく相手を攻撃したのでした。これは党中央からも批判されその日のうちに削除されたのですが、探してみると、8月9日の n-tv のサイトにそのときの書き込みとモンタージュされたポスターがいまも掲載されています! 「いつ何を食べるかを他人から監督されるなど真っ平ごめん、これは全体主義的発想だ」と批判し、やがてはこうなるぞと元のマークを「同盟90/緑の党」に変え、《Eßt Vollkornbrot 全粒粉パンを食べよう》に BIO(****) の文字を重ねた画像をアップしたのでした。選挙の結果、メルケル首相与党のキリスト教民主・社会同盟(CDU/CSU)が圧勝し、この問題が投票に影響したのかどうか、同盟90/緑の党は議席を68から63に減らし、連立与党であった自由民主党は得票率5%を割って93の議席がゼロとなる大敗北を喫した。緑の党は選挙の結果を受けて党指導部の世代交代を図り、翌年の党大会で「野菜の日」の提案は取り下げられたのだった。

「同盟90/緑の党」のマークで覆われた部分、本来はどうだったのか。オリジナルのポスターは以前に見ているはずだがと、手元の資料をかき回してみるが見当たらない。戦後のドイツではナチス関係のシンボルや標識は禁じられているためか、ネットでもなかなか見つからない。オーストリア国立図書館 Österreichische Nationalbibliothek の画像アーカイヴでようやく発見した。

オリジナル・ポスターでは、自由民主党のモンタージュで「同盟90/緑の党」のマークに置き換えられた部分、円形の上部に「全粒粉パン」 Vollkornbrot 下部に「民族の健康」 Volksgesundheit とあって、そして今回初めて気付かされたのだが ―― 中心の赤地に白抜きのマークこそがm-ルーンであった。改めて調べてみると、ナチスのエゾテリクでm-ルーンは「生命のルーン」 Lebensrune とされ、党や軍のさまざまな部門で用いられていたが、エーノクセンの著書で「m-ルーンはドイツの全粒粉パンの象徴となった」とまで評されるほど、この絵柄とスローガン《Eßt Vollkornbrot 全粒粉パンを食べよう》が広く行き渡っていたのだろう。ひょっとしたら Voll- と Volks- が頭韻を踏んでいることも意識されていたのかもしれない。

オリジナル・ポスターでは、自由民主党のモンタージュで「同盟90/緑の党」のマークに置き換えられた部分、円形の上部に「全粒粉パン」 Vollkornbrot 下部に「民族の健康」 Volksgesundheit とあって、そして今回初めて気付かされたのだが ―― 中心の赤地に白抜きのマークこそがm-ルーンであった。改めて調べてみると、ナチスのエゾテリクでm-ルーンは「生命のルーン」 Lebensrune とされ、党や軍のさまざまな部門で用いられていたが、エーノクセンの著書で「m-ルーンはドイツの全粒粉パンの象徴となった」とまで評されるほど、この絵柄とスローガン《Eßt Vollkornbrot 全粒粉パンを食べよう》が広く行き渡っていたのだろう。ひょっとしたら Voll- と Volks- が頭韻を踏んでいることも意識されていたのかもしれない。これまでいろいろな資料で幾度か目にしながら、何気なく見ていたナチス時代の食品・薬品のマークがルーン文字であったことに気付かされ、そして健康食品とエゾテリクとの回路が、私の中でようやく繋がったのである。

* ドイツ語ウィキペディアの "Apotheke" あるいはルーン文字 "Elhaz" の項目には、歴代の薬局マークが掲載されていて、その中に(左に示す)第三帝国時代に用いられたマークも含まれている。https://de.wikipedia.org/wiki/Apotheke

[oder] https://de.wikipedia.org/wiki/Elhaz

** 「人狼団」はドイツ語で Werwolf、変音記号は不要。日本語ウィキペディア「人狼」の項目にその旗が掲載されている。

*** 同盟90/緑の党 Bündnis 90/Die Grünen 再統一前の西ドイツで結成された環境問題を政策の中心にすえる緑の党と、東ドイツの市民運動組織からうまれた同盟90が1993年に合併してできた政党。

**** 有機農法で生産された産品には "BIO" マークがつけられる。オーガニック農法、自然食品をことさらに推奨していると、緑の党を揶揄しているのだろう。

義務としての健康

前項に記したような次第で第三帝国と健康食品という対比を意識したとき、一風変わったナチス関係の本が翻訳されていたぞと思い出して、図書館から借り出してきた。ロバート・N・プロクター / 宮崎 尊(訳) 『健康帝国ナチス』 (2003 草思社)邦題からはなんだかキワモノめいた印象を受けなくもないが、原題は THE NAZI WAR ON CANCER で、直訳すれば「ナチのガン戦争」「ガンと戦うナチス」とでもなるだろう。著者は科学技術、医学を専門とする科学史の研究者、第三帝国のガン研究、X線治療、粉塵、喫煙とガンとの関連、当時の健康観と保健政策などについて膨大な資料を渉猟して書かれた、実にまっとうな書物(*)である。

どんな誤った行為にも、この点だけは認められるという評価が普通なら可能である。しかしナチス時代の医学、医療組織、保険政策、これらが収束していった結果はいかなる反論も弁護も不可能な非人道的犯罪となった。そのために当時の医学・医療研究、疾病予防・患者救済政策を冷静に調査することもタブーのように感じられていた。あえてそこに挑戦したのがこの書だと言えよう。

ナチスのガン研究やガン政策についての書籍はほとんどないが、このテーマが避けられてきた理由は興味深い。これまでナチスの医学に注目してきた歴史家たちは、ともすれば政治的・人種的イデオロギーに、あるいはナチスの民族浄化、人種分離策、医療としての殺人(つまり「安楽死」)などに焦点を絞りこむ傾向があった。[中略]退屈かもしれないがあえて列挙すると断って、その他多数の例が挙げられている。アニリン染料、農薬、人工肥料に起因するガン、石油化学系防腐剤・着色料を食品に用いることによる胃ガン発病率の増大、鉱山や工場での粉塵、タバコの副流煙による肺ガン発生が指摘され、ガン発症までの「潜伏期」に注目したのもドイツが初めてだった。1900年には、ドイツが世界に先んじて国立のガン対策機関「ガン研究・ガン撲滅中央委員会」を設立したなどなど。

ところがこれをいつまでもタブー視していられないのは、当時最も積極的にガン撲滅運動を展開し、成功していたのがおそらくナチスの医療関係者だったからである。これは無理もないことで、ガン研究にかぎらずドイツの医学研究は、一九三三年にヒトラーが政権を掌握する時点で世界の最先端にあったのだ。コールタール蒸留液により皮膚ガンが、ウラニウム採掘により肺ガンが引き起こされることを一八七〇年に最初に発見し、一八九五年にはクロム塩酸製品による肺ガンの危険性を、一八九四年には太陽光線による皮膚ガンの危険性を指摘したのもドイツである。さらに一九〇二年にはX線がガンの原因になることを、一九〇六年には一般家庭内で検出されるラドンが有害となりうることを指摘している。(25/26ページ)

「ナチス医療の父」と呼ばれる外科医エルヴィン・リークの活動が紹介される。彼が関わった健康誌『ヒポクラテス』のこと、ホメオパシー(**)運動、自然食品運動との関連、それに生活習慣の変化がガンを増やしている、ガンは「文明病」であると主張したこと。パンについても、彼は「伝統的な全粒粉のパンに豊富に含まれるビタミンや繊維質をよけいな工程で破壊し、その後、過酸化ベンゾイルで漂白」することがガンの要因になると指摘し、治療より予防を重視した。これはまた、自然を重視し自然な生活様式を賛美するナチスの姿勢にもマッチした。かくて菜食主義は一大流行となった、という。

ナチス時代のガン撲滅運動プロパガンダの中心にあったのが、「早期発見」である。集団検診の必要性が主張され、特に女性の場合に末期になってから検診にくるというケースが多いので、乳ガンの自己診断法の指導と啓発運動が盛んに行われた。ガン患者の登録を制度化し、精密な分類、統計管理が進められた。

ドイツは20世紀の産業化がもたらした職業病としてのガンに早くから取り組んでいた。X線被爆、合成染料、パラフィン、タール、クロム酸塩、ブドウ園の砒素をベースとする殺虫剤の空中散布などが発ガン要因として認められ、予防法が研究された。ここで著者が注意を促しているのは「王の死装束」(***)と呼ばれていたアスベストの問題である。「アスベストの発ガン性が疑われ始めたのは一九三〇年代」「肺ガンの危険性が認識されたのは一九三八年、ドイツの新聞三紙とオーストリアの専門誌がその関連を強力に裏付ける事実を発表してからである」「一九四〇年、バーダー小委員会(鉱物学、粉塵対策技術、保険処理、臨床医学、生理学の専門家からなる)は粉塵の許容範囲と安全策の具体的な内容を規定した公式のガイドラインを発表」「このころすでにドイツは、アスベスト=肺ガン関連の研究では間違いなく世界の最先端にいた。」

一九四三年、ナチス政府は世界に先駆けてアスベストに起因する中皮腫と肺ガンを労災と認定して補償対象にした。[中略]もちろんこれは付け加えておかねばならない。ナチス・ドイツのガン対策では、労働者は保護されなければならないが、保護されるのはアーリア人の健康であって、外国人労働者、強制収用所の囚人、戦争捕虜は対象外であった。いや、ドイツ人労働者でも精神疾患、身体障害を持つものは「安楽死」の運命にあった。ナチスの労働医学の目的は「健康に働いて、引退後早く死ぬ労働者をつくること」で、「高齢者とは社会に有用でなくなった者」のことなのだ。

それではなぜ、ドイツ以外の国ではアスベストと肺ガンの関係がなかなか真剣に論じられなかったのか?

ここで考慮すべきことは二つ。戦後の疫学が構造的にもっていた保守性と、もうひとつはドイツに関するものはすべて無視しようという戦後の風潮、ナチス後遺症である。[中略]

一九四〇年代にドイツで常識となったことが、イギリスとアメリカではその後二〇年間通用しなかったのだ。科学と政治的後遺症のために、真実が ―― 少なくとも一時期 ―― 闇に追いやられた一例である。(136/7/8ページ)

[引用者付記] 日本でアスベストの使用が削減・禁止されるようになったのはようやく1975年、健康被害者に対する救済法ができたのは2006年、遺族の給付金請求期限が延長されたのは2011年のことであった。「一九四〇年代にドイツで常識となったこと」に追いつくのに日本ではその後何年かかったことか。

『健康帝国ナチス』はナチスのガン研究やガン政策をテーマとして、その扱う問題は多岐にわたり、広範な資料からの多様な例証には圧倒される。全体を手短に紹介することなどとてもできない。以下、私の当面の関心である全粒粉パンに関わる部分だけをざっと眺めておこう。

伝統的な全粒粉パンではなく見栄えのいい白いパンを作るために過酸化ベンゾイルで漂白することがガンの要因になるというエルヴィン・リークの指摘については先に触れられたが、第三帝国と健康食品という問題に焦点を当てているのは、第五章「ナチス・ドイツの食生活」である。

ナチスにとって食事は重要な問題だった。健康で強い国家には健康で強い肉体が必要、そして強い肉体にはまず正しい食事である。そこでナチス・ドイツの栄養学者はまず、肉と糖分、脂肪の過剰摂取を正面攻撃の対象とし、シリアルや新鮮な果物、野菜など「より自然な」食事への回帰を求めた。肉体を清浄に保って自然治癒力を高めるというのがその目的であったが、そればかりでなく労働でも、スポーツでも、そして寝室でも強く、というのが農業面での自給自足体制確立と同様、国是とされたのである。ナチスの指導者が望んだのは絞り込まれた頑強な肉体を持つ、マシンとしての人間だった。正しい食生活によってガンや心臓病のような病気を減らすだけでなく、生産性の高い工場、子だくさんの家、強い軍隊を実現できると考えたのである。またナチスは経済的自立をめざしていたが、食物の輸入を減らすこともその大きな要素であった。(145/6ページ)第五章の書き出しである。発ガンの原因を突き止めるべく探索される中で、1900年前後のガン研究者たちは懸命に追い求めていた「ガン菌」が見つからず、やがてガンの原因はひとつに特定できない、これは「身体全体の病気」ではないかとの見方が広がり、普段の食生活の重要性を指摘する声が多くなった。

ナチス・ドイツで食物が論じられるときさかんに話題になったが、合成着色料・合成保存料を使わない自然食ということであり、脂肪が少なく繊維質の多い物を食べ、コーヒー、アルコール、タバコといった刺激物をできるだけ控えるということであり、また肉類は最低限にして、保存料の入った缶詰よりもできるだけ生鮮食料品を摂るということだった。(150ページ)エルヴィン・リークも「ガンをはじめとする現代病の原因は不適切な食生活にある」と主張していて、また「製薬業界の手先となった医者に勧められた薬を無批判に飲んでしまうこと」も同様に憂慮すべきことであり、薬漬けは現代医学盲信によって引き起こされた「医学の病理」と考えていた。

食餌説をとる人々が目の敵にしたのが肉の過剰摂取である。ナチス・ドイツではヒトラー、ヒムラーをはじめとするナチスの幹部が肉食を敵視していた事実とあいまって、反肉食の傾向が強まったのだが、じつはそれ以前から、肉類の摂りすぎを懸念する声は自然食品論者のなかにいくらも見出されたし、ワイマール時代の生活改善運動も肉食の節制を呼びかけていた。ナチス時代の新しい要素、というか新しく強調された要素は「自然な生活」が強兵につながるという考え方である。(153ページ)親衛隊長官ヒムラーは、栄養価を測るにはただカロリーだけを考えるのではなく、ビタミンやミネラル、繊維、添加物等を勘案すべきであると強調していて、ミューズリーを考案したスイス人医師マクシミリアン・ビルヒャー=ベンナーの著作で自説が裏付けられたと語っていた。このような潮流の中で Vollkornbrot (本書では《全粒パン》と訳されている)がもてはやされたのである。ここでは前項で見たのとは別の図柄の《全粒パン》ポスターが掲載されていて、上部に Nährwertreich 栄養価の豊富な、Sättigend 満腹になる、Gesund 健康によい、下部に Das Brot aus vollem Korn und Schrot! 全粒・引き割り粉で作られたパン! とある。やはり例のm-ルーンの入った円形のマークがあって、その上に Achten Sie auf dieses Gütezeichen! 品質保証マークに注意! と記されている。このマークは全粒粉パンの保証マークだったのか。それなら人々が日々目にしていたわけだ。エーノクセンの言うように、まさに《文字 m-ルーンはドイツの全粒粉パンの象徴》だったのである。

本書に掲載されたポスターのキャプションに、「ナチスの公衆衛生局の承認マークがついた全粒パン」とある。ナチスの公衆衛生局という機関(原文に当たってみないとわからないが Hauptamt für Volksgesundheit のことか?)が全粒パンの品質保証マークを与える権限を持っていたのか。第三帝国において保健衛生政策の進め方については、国家と地方、国家と党が対立し、権力争いが繰り広げられていた(****)。保健衛生にかかわる組織のうち、国の機関は「帝国 Reichs- 」、党の機関は「民族 Volks- 」と命名されていたようだ。m-ルーンのマークには「民族の健康」 Volksgesundheit とあった。党が主導して全粒粉パンの普及に取り組んだのだろう。

そもそもナチスのイデオロギーで民族と言えば人種的な意味合いで用いられた。「民族の健康」とはアーリア人種たるドイツ人の健康なのである。そして党の関心は個人の健康よりも民族共同体の活力であった。本書第五章冒頭に、ヒトラー・ユーゲントのハンドブックに謳われているスローガンが引用されている。

身体は国家のもの!ヒトラー・ユーゲントのマークにはs-ルーンが用いられていた。こうして『ルーンの教科書 ―― ルーン文字の世界 歴史・意味・解釈』 から始まった連想の連なりが、自然療法、ホメオパシーなどなどを飛び石伝いして、民族の健康というテーマにまつわる奇しきニュアンスを纏いながら、私の中で一周したのである。

身体は総統のもの!

健康は義務である!

食事は自分だけのものではない!

日本訪問歓迎曲「万歳ヒットラー・ユーゲント」が YouTube にアップされている。

作詞 北原白秋、作曲 高階哲夫(1938年)

本書の最終章(第7章)で触れられるトピックを紹介しておくべきだろう。ナチズムの「自然回帰」志向のひとつ、「薬草ブーム」のことである。

一九三〇年代末にはヒムラーの命を受けた親衛隊の植物学者たちがダッハウに広大なハーブ園を建設。実験用および親衛隊、軍への配給用として香辛料や植物の栽培が始まった。ドイツ初の強制収容所は世界最大の薬用植物学研究所をもつにいたったのである。多くの被収容者たちが、ダッハウ湿原を耕した二〇〇エーカーの土地で薬用植物の栽培・乾燥・出荷にあたっていた。アウシュビッツ強制収容所所長ルドルフ・ヘスによれば、戦争中、軍が使用した調味料のほとんどすべてがこの「プランテーション」で栽培されていたという。これは事業としても収益性が高く、親衛隊は年間何十万ライヒスマルクを得ていた。じつは一九四五年以降も菜園は共同農場として運営が続けられ、何百人もの元収容者が労働を続けていたほど収益性の高いものだったのである。(314ページ)著者プロクターはこの書を執筆した目的について、「善は悪からも生じうる」といったような陳腐な結論をでっち上げることではないし、ナチス・ドイツの名誉を復権させることでもない、日常的な平凡な科学の実践と日常的な残虐行為の実践とが共存しうること、ナチスの反タバコ運動や「全粒粉パン作戦」は、ある意味でダビデの星や強制収容所と同じくらいファシスト的だということをもっとよく理解する必要がある、こうした多面性を理解することで、過去から現在につながる連続性に目が開かれ、「そして、そもそもファシズムがなぜ勝利したのかをよりよく理解することが可能になる」と締めくくっている。

* 最近文庫版でも出版された。(草思社文庫 2015/8/4)

** 日本語では同質療法、同種療法、類似療法などと呼ばれる。本訳書では「同毒療法」としている。「類似したものは類似したものを治す」と考えたドイツの医師ハーネマン創始による療法。ヒルデガルト・フォン・ビンゲンがホメオパシーの元祖だとする説もある。 ヒルデガルトの自然学 参照

*** 「中世の王たちが死ぬと石綿の布にしっかり包んで火葬に付し、すると中に骨だけがきれいに残ったという。」(131/132ページ )

**** 木畑和子:民族の「健康」を目指して――第三帝国の保健衛生行政

川越修・矢野久 編『ナチズムのなかの20世紀』(柏書房 2002)所収