懲戒権の持つマイナス面だけを主張して削除するのは、家庭の役割軽視であり、懲戒がすべて虐待であるかのような法制審議会の結論は暴論である −法制審議会(法務省)の暴走−

2月1日のNHKのテレビニュースは、「再婚後に出産の子どもは“今の夫の子”に 民法見直しへ要綱案」と言うタイトルの報道の中で、子どもに対する親の「懲戒権」について次の様に報じていました。

-------------------------------------------------------------------------------------

再婚後に出産の子どもは“今の夫の子”に 民法見直しへ要綱案

2022年2月1日 20時27分 NHK

(中略)

「懲戒権」は削除へ

一方、要綱案には、親が教育や監護を目的に子どもを懲戒することができる「懲戒権」について、児童虐待を正当化する口実に使われるケースがあることなどから、規定を削除することも盛り込まれました。

そのうえで、教育や監護にあたっては、子どもの人格を尊重するとともに年齢と発達の程度に配慮しなければならず、体罰などの心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならないとする規律を設けるとしています。

しつけと称した虐待で子どもが亡くなる事件が相次いだことを踏まえ、おととし4月に改正児童虐待防止法が施行され、親がしつけにあたって子どもに体罰を加えることが禁止されました。

さらに、監護や教育に必要な範囲内で親が子どもを懲戒できるとする民法の「懲戒権」についても、改正法の施行後2年をめどに見直すことが盛り込まれ、法務大臣の諮問機関である法制審議会の部会で議論が進められてきました。

懲戒権の規定の削除は12年前(2010年)にも部会で議論され、本来、必要なしつけができなくなるおそれがあるなどと反対する意見もあり、結果として見送られていましたが児童相談所からは削除を求める声が出ていました。

法制審議会の部会で委員を務めた、早稲田大学の棚村教授は懲戒権について「児童虐待が非常に増える中、欧米の国々と同じように『懲戒権』ということばを民法の規定からなくして、子どもの人格を尊重し、体罰やそのほかの有害な行為も禁止するという態度を示すことで、子どもを守ろうという雰囲気が社会全体に広がることが大きなねらいだ」と説明しています。

支援するNPO代表は見直しを歓迎

子育て中の親の相談に応じるなど支援に取り組んでいる東京 世田谷区のNPO法人、「せたがや子育てネット」代表の松田妙子さんは「『懲戒権』は親に懲戒する権利があるような誤解を招くことばでずっと違和感を持っていた。また、『親としてしっかりしつけなさい』という社会からの圧力のようなものを感じることもあった」として今回の見直しの動きを歓迎しています。

そのうえで「ただ法律だけが変わっても意味がない。今回はあくまでスタートで、どう周知してみんなに理解してもらい、生かしていくかが大変になるのではないか」と指摘しました。

-------------------------------------------------------------------------------------

要綱案は「懲戒権」についてマイナス面だけを指摘して削除としていますが、プラス面は無いと言うのでしょうか。そんな事はありません。家庭内の躾の一環として、プラス面も当然あるはずです。従って、「懲戒権」を削除することのマイナス面も当然あるはずです。

しかるに法制審議会がそれらを全く考慮することなく、懲戒=体罰=虐待で、懲戒はすべて虐待であるかのように「削除」の結論を導き出しているのは、暴論の誹りを免れません。

ある意味で家庭は「聖域」であり、法律を超越した、法律の立ち入りを拒否する存在と言われてきました。家庭内の「窃盗」が犯罪にならないと言う考え方は、その一例です。

早稲田大学の棚村教授の「児童虐待が非常に増える中、欧米の国々と同じように『懲戒権』ということばを民法の規定からなくして、子どもの人格を尊重し、体罰やそのほかの有害な行為も禁止するという態度を示すことで、子どもを守ろうという雰囲気が社会全体に広がることが大きなねらいだ」と言う発言からも窺えるように、懲戒権削除論の主張に一貫しているのが、家庭の軽視であり、これが今回の提案の隠された意図だと思われます。

しかし家庭を軽視して、近年不祥事が続いている「児童相談所」や弁護士に一体何が出来るのでしょうか、家庭以上のことが出来るでしょうか。子どものことを一番心配し、その為の苦労を厭わないのは父母であるはずです。法律はそれを前提に制定されるべきです。

もし、そうではない現実(劣化した家庭)があったならば、その現実に法律を合わせると言う対症療法ではなく、なぜ家庭が劣化するのかを明らかにして、家庭の劣化を未然に防ぐこと、その劣化した家庭を正常に戻すことを優先して考えるべきです。虐待の原因は「懲戒権」の存在では無く、「家庭の劣化」なのです。

2022.02.03 読売新聞より

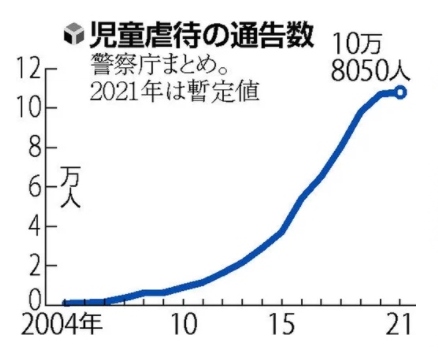

児童虐待最多の10万8050人、コロナで潜在化の恐れ

読売新聞オンライン (yomiuri.co.jp)

虐待の増加(家庭の劣化)は上記グラフからも明らかなように、近年顕著になった社会現象であって、「懲戒権」の存在がその原因とする主張も根拠もありません。一部の家庭で行われた「虐待」を「劣化した家庭」と結びつけることは出来ますが、「懲戒権」に結びつけることは出来ません。もちろんすべての家庭が劣化しているわけでもありません。

そして、家庭の劣化の原因は、今回の要綱案を作った人達の“先輩達”による、社会・家庭生活における“日本”の価値観・道徳観の全否定、“欧米化”の暴走が原因である可能性を否定出来ません。

懲戒の範囲を超えた虐待・暴行は本来の懲戒とは明確に区別が可能であり、懲戒権を口実にした虐待の言い逃れに対して、きちんと反論しない・できない方がおかしいのであり、問題なのです。その言い逃れに対して反論・対処すること無く、「懲戒権」が虐待者の言い逃れの口実に使われていることを理由にして「懲戒権」を削除(全面否定)するのは、非論理的・筋違いであり、別の方向での家庭の劣化・崩壊を誘発する危険が生じます。

今回、実質的には法律案である「要綱案」を作ったのは、立法権者でない法務省の諮問機関である「法制審議会」ですが、国民の代表でもない審議会の委員の意見は、当然民意を反映したものではありません。記事に出ている大学教授、NPO代表についても同様です。

法律の制定に当たっては、民意を反映させることが必要不可欠で、その為には、議会の法案審議の過程だけでは無く、法案(要綱案)作成の過程でも民意の反映が不可欠です。

その為には審議会は各委員の多様な意見はそのまま公表すれば良いのであって、それを“要綱案”として一本化する必要は全くありません。それは有害であって、審議会の役割を損なう行為です。多様な意見・複数案・賛否両論をそのまま併記して提出し、それを主権者・議員が判断すれば良いのです。

その為には審議会委員の選任に当たっては、“業界関係者”である専門家等に偏ること無いように、選考基準を明確にし、審議会の審議の過程も議事録もすべて公開される必要があります。

令和4年2月3日 ご意見・ご感想は こちらへ トップへ戻る 目次へ