「男女の別(性別)を問わず」から、「男女の別を問う(男女別)」社会へ逆行する世界 -いい加減すぎる“ジェンダーの平等”-

7月13日のNHKテレビニュースは「ジェンダー平等 日本は146か国中で116位 男女間に大きな格差」と言うタイトルで、次の様に報じていました。

(茶色の字は放送 黒字は安藤の意見)

------------------------------------------------------------------------------------

ジェンダー平等 日本は146か国中で116位 男女間に大きな格差

2022年7月13日 16時49分 NHK

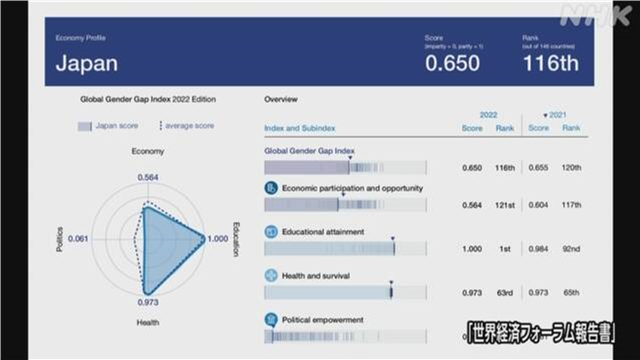

世界各国の男女間の平等について調べた調査で、日本は政治参加や経済の分野で依然として大きな格差があるとして、調査対象となった146か国中116位でした。

男女間に限らず、平等とは機会の平等(均等)を意味するものであって、結果の平等を意味するものではありません。それは日本で「男女雇用機会均等法」の名が示すとおりです。結果の平等は“悪平等”と呼ばれるものの仲間です。

そして機会の平等と結果の平等は相反し、相容れません。

機会の平等でなく、結果の平等を求めるのであれば、その“選考”は“希望者全員受け入れ”とか“くじ引き”によるしかありません。もしそれ以外の選考方法により結果の平等が実現されたとしたら、それは機会の平等から逸脱した選考が為されたことを意味し、その結果は「平等」の名に値しません。

機会の平等から結果の平等へ話しをすり替えるに当たって、その道具として使われるようになったのが“ジェンダーの平等”です。今までの「男女平等」という言葉は実質的に“廃止”されたのです。

「(機会の)男女平等」では、夢(結果の平等)を叶えることは出来ないと彼女達は悟ったのです。

まともな議論を進めようとする限り、結果の平等を叶えるためには、“希望者全員”とか“くじ引き”しか方法がありませんが、いくら何でもそれを言い出すことは出来ません。それで言い出し始めたのが、実質的に「機会の平等」を廃棄し、“機会の不平等”を伴う結果の平等を公然と主張する“ジェンダーの平等”と言う事になったのです(そのうち男女雇用機会均等法は名称変更するかもしれません)。

彼女達は何かというと女性比率30%とか40%とか言っていますが、その数字の根拠が示されたことがありませんし、その為の法案が提示されたこともありません。まともな議論には耐えられないレベルの主張です。彼女達に完全男女別選挙、完全男女別雇用を主張する勇気は無いのです。それは新たな“男女差別”のスタートに他ならないからです。

この「ジェンダーの格差に関する調査」は、政財界のリーダーが集まるダボス会議の主催者・世界経済フォーラムが毎年、「政治参加」、「経済」、「教育」、それに「医療へのアクセス」の4つの分野で、各国における男女間の格差を調べています。

最新の状況について調べた報告書が13日、発表され、調査対象の146か国のうち、ジェンダーの平等が最も達成できているとして▽1位になったのはアイスランドで、13年連続でした。

続いて▽2位がフィンランド、▽3位がノルウェーで、例年同様、北欧の国々が上位を占めました。

一方、日本は「教育」と「医療へのアクセス」では評価が高かったものの、「政治参加」と「経済」の分野で評価が極めて低く、116位でした。

なぜこの4項目が選ばれたのか、どの様な調査方法に基づいているのか説明がなく、結論の当否・是非を判断出来ません。

数値の正確さに疑問が残るし、「政治と経済」、「教育と医療」という全く異なる分野のデータを比較して順位を付け、その結果による日本の順位は教育と医療がトップクラスで、政治と経済が最下位クラスとしていますが、ギャップが大き過ぎます。

これは項目の設定・選択により、総合順位は大きく変動することになり、総合順位をどう見たら良いのか疑問が残ります。

日本は、衆議院議員や閣僚に女性が占める割合が低いほか、管理職など企業で意思決定を担う女性の割合も依然として低いと指摘されています。

日本では全国民に政治活動、立候補、投票の自由が厳格に保障されており、その選挙結果は民意を反映したものとして尊重すべきであり、選挙に不正でも無い限り、外国人・国際機関が批判的発言をすべきではありません。それは不当な干渉です。

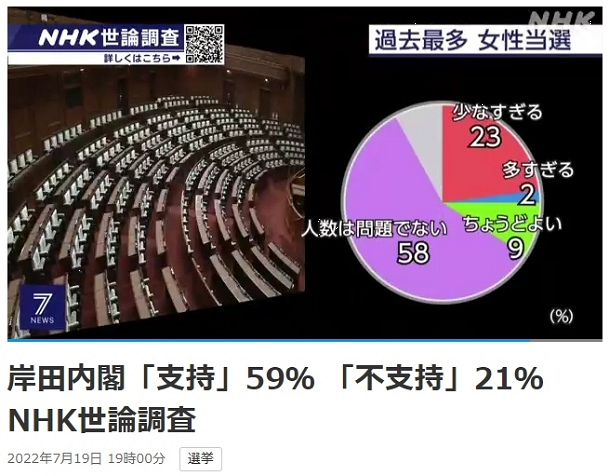

7月19日にNHKのテレビニュースが報じた世論調査では、先の参院選挙の結果について、世論調査の結果では、「女性議員の人数は問題でない」と言う意見が58%と多数を占め、「多すぎる」の2%と「ちょうどよい」の9%を合わせると69%となり、「少なすぎる」の23%を大きく上回りました。

立候補、投票の自由が保障されている中での選挙結果は、民意を反映していると見て間違いなく、この結果を認めず、男性の立候補を制限して女性優利の選挙制度を主張するのは少数意見であると考えて良いと言えます。

企業に於いても労働基準法等の法令に基づく平等・無差別は厳格に監視されており、管理職等の男女間の人数の不均衡は能力・適性の違い、希望者の多寡にもよる事が当然考えられるのであり、短絡的に「差別」に結びつけるのは間違いです。

全ての職業、社会活動の参加に於いて男女数の割合が均等とは限りません。均等でなく女性の割合が高いもの、女性の希望者が少なく男性の割合が高いものもいくらでもあると思いますが、それらはなぜ議論・考慮されないのでしょうか。女性の割合が少ない中の特定の職業・職種における人数の多寡だけで、平等・不平等を論じるのは、説得力がありません。

単に数が少ないことだけをもって差別に結びつけ、その改善策を実行することは、機会均等の大原則に反する行いである「女性優利」を実行することであり、明白な差別行為に他なりません。

女性の比率が高い業種を放置して、比率が低いその他の業種の女性比率を50%に引き上げることは、男女の人口比率が単純に50:50とすれば不可能です。

「数の不均衡=差別」という偏見・先入観・言いがかりを払拭することが必要です。

自然界では、高等動物、下等生物の広い範囲で、子育てや群れの中の集団行動での役割等で、雌雄の役割分担は広く見られるものであり、男らしさや女らしさなどを、社会的・文化的に作り出された性差とする認識は誤りです。

このまま推移すれば、日本他世界の未来は暗いと言わざるを得ません。“ジェンダーの平等”が誤りである事はいずれ多くの国民が気付くところですが、問題はそれに至る年月が長いか短いかの問題です。短ければ社会の受ける傷は浅く、早期の回復は可能でしょう。しかし、長い年月が経過すれば傷は深く回復は容易ではないでしょう。

“ジェンダーの平等”と言う大嘘に一日も早く気付くことが今後の課題です。

また、報告書では、新型コロナウイルスの影響で保育施設や学校が閉鎖される中、育児の大部分を女性が負担したことや、女性の失業率が高止まりしたことなどが、ジェンダーの平等を妨げていると指摘しています。

世界経済フォーラムは、世界全体でジェンダーの平等を実現するにはまだ132年かかるとして、各国に取り組みを強化するよう求めています。

近世の民主主義思想の発展は、国民の権利の平等を実現し、貧富、出身、思想などの如何に関わらず、全ての国民に平等の権利を与えました。それは参政(立候補、投票)権に代表される権利です。

しかし、それはあくまで機会の平等を保障したものであって、結果の平等を保障したものではありません。誰でも選挙に立候補し・投票することは出来ますが、誰でも議員や大統領になる権利ではもちろんありません。

かつて社会主義思想は“能力に応じて働き、働きに応じて分配する”を掲げ、更に進んで共産主義思想は“能力に応じて働き、必要に応じて分配する”を掲げましたが、この一種の悪平等思想は、ソ連の崩壊と共に影も形もなく消滅しました。

ジェンダーの平等思想は、これに比肩する近来まれに見る“脱線(逆走)思想”です。

専門家「人材確保のうえでも重要」

コンサルティング大手、デロイトのシャロン・ソーン会長は「取締役会の顔ぶれは、従業員を代表するものだ。組織における男女平等は若い世代がキャリア選択の際に重視する価値観であり、取締役に多様性がないと見なされた組織は、今後、入社先として選ばれないだろう」と述べて、女性の取締役への登用を増やすことは人材確保のうえでも重要だと指摘しています。

男女平等とは、社会のあらゆる場面での男女の機会均等を意味するもので、選考の過程で男女の性別を問わないと言う趣旨の筈です。選考の結果を男女均等にすると言う趣旨ではないはずです。

取締役の選任に当たっては、基準・要件を高水準で満たす人が、性別に拘わらず登用されれば良いのであって、多様性を口実にして基準を満たさない人をサイコロ転がして選ぶのは、多様性だけを考えれば有効であるとしても、それだけで取締役に採用する必要は無く、それは不適切で間違いです。

今の“ジェンダーの平等云々”の議論では、公務員では議員、企業では役員等の特定の女性の希望者の多い分野に限って議論されていますが、職業、社会での活動全てを見渡せば、当然女性が多数とか、女性の希望者が少なくほとんどが男性という部門があります。

もし、「ジェンダーの平等」があらゆる職業、あらゆる社会生活の場面での(結果の)平等を求めているならば、これをどうするかも議論しなければなりません。

そうではなく特定の職業・職種、特定の社会生活の場面に限って結果の平等を求めているならば、その範囲とその理由を明確にすべきです。

「女性の取締役への登用を増やす」と言うことは、必然的に男性の数を減らすと言うことに繫がりますが、このような基本的な権利に関わる事項について、何の基準もルールも提案されていないのは問題外です。

さらに「経営層が多様になればより賢明な意思決定ができ、組織の利益に貢献する。また、イノベーションを促進し、より効果的なリスク管理や、顧客や従業員とのよりよい連携が可能になる」として企業経営へのメリットが大きいと強調しています。

多様=賢明、多様→賢明 とは限りません

多様=レベルの低下、多様→意思決定の難航 もあり得ます。

欧米の女性取締役増やす動き 罰則の対象にも

「ジェンダーの平等」を目標に掲げるEU=ヨーロッパ連合は6月、域内の上場企業に対し、女性を一定以上の比率で取締役に登用するよう事実上、義務づけることで大筋合意しました。

基準を達成できなかった企業には理由や対策の報告が求められ、十分な説明ができない場合、罰則の対象になりうるということです。

また、ことし4月、イギリスの金融行為監督機構は、上場企業に対して、取締役の少なくとも40%を女性にするよう求める新たなルールを発表しました。

機構の報告書によりますと、おととし、ロンドン証券取引所に上場する主要350社の取締役に占める女性は34.3%で、比率をさらに引き上げるねらいです。

40%にはどの様な根拠があるのでしょうか。

毎年ノーベル賞受賞者を決定しているスウェーデンとノルウェーは、何時になったら女性受賞者の比率目標を発表するのでしょうか。

アメリカの証券取引所ナスダックもおととし12月、上場するおよそ3000社すべてに▽女性1人と▽黒人やヒスパニック、人種的・性的マイノリティーから1人の少なくとも合わせて2人を取締役に選任するよう義務づける方針を発表しています。

この点は非常に重要なポイントです。アメリカなどは公式統計で“人種別”データを把握している“人種別”国家ですから、黒人やヒスパニックの人口割合から考えて、上記が1人で十分かという議論が起きると思います。そしてそれは証券取引所に止まらず、連邦議会・州議会の議員数の問題に発展する可能性が十分あります(その点フランスは人種別統計を取っていない国家だそうですので心配ないと言えるのでしょうか)。

今、議員の候補者の数を男女別に制約をしようと言う動きがあります。もし、本当に男女の議員の数を操作したければ、憲法を改正して、議員の定数を男女別に明記するのが一番手っ取り早く、確実だと思われますが、今のところそういう提案をする者はおらず、なぜか男女の候補者の数に一定の制限を課そうという提案に止まっています。

実に回りくどく、姑息な提案と言わざるを得ません。候補者の制限だって、立候補の自由の制限で民主主義に反することは疑いありません。ジェンダーの平等で言っていることが、矛盾して恥ずかしいからそういう提案をするのでしょう。

官房長官「政府全体で取り組んでいく」

松野官房長官は午後の記者会見で、「今回の結果は、わが国の現状が諸外国と比べて遅れを取っていることを示しており、謙虚に受け止める必要がある。先月決定した『女性版骨太の方針2022』に基づき、政府全体で女性の経済的自立や女性の登用目標の達成などに取り組んでいく」と述べました。

そのうえで、「政治分野では、ハラスメント防止の研修教材の活用や全国の議会の取り組みの見える化などを通じて、自主的な取り組みを後押ししていくほか、経済分野では、男女間の賃金格差に関する情報の開示の義務づけや女性のデジタル人材の育成などに取り組んでいく」と述べました。

外国のあり方よりも、日本国民の考え方を知る努力をして、それを尊重すべきです。

情けないことですが、これに尽きます。

(参照 I46 拒否された「男女共同参画社会」、「夫は働き、妻は家庭」20歳代男女で大幅増)

令和4年7月22日 ご意見・ご感想は こちらへ トップへ戻る 目次へ