![]()

| たかみくらやま。姫路と加古川の間に連なる山系の主峰で、その秀麗な山容から播磨富士と呼ばれている。ハイキングコースは見晴らしの良い尾根歩きが続く。 | ||

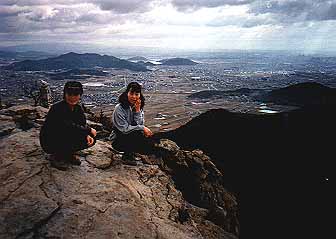

| 【登山日】 93.1.17(日) 【同行者】 和子、安川夫人  三が日が過ぎると休日は雨続きで、今日が待ちわびた初登りとなる。8時05分に家を出て高速を走りついで、加古川バイパスの高砂北からすぐの公園墓地に駐車。久しぶりの青空に心を弾ませながら出発する(9:45)。山裾のバス道を10分程で、長尾の村に着く。舗装の切れた村はずれから、まっすぐに高御位山目指して細い道が上っている。すぐ岩道になり、急登だが案外に登りやすい。10分程でかなり上に見えていた送電線の鉄塔に着く(10:07)。大きな岩盤の上からは目の下に池をちりばめた田園風景、その向こうの臨海工業地帯の煙突、瀬戸内海と島々の姿と大展望が開ける。10分程、景色を眺めて出発。ここからは快適なスラブ状の砂岩の登り。ふり仰ぐ頂上は、大きな岩が取り巻いて要塞のように見える。200M程で右に捲き道があったが、頭上のマィクロウェーブ反射板目指してそのまま岩場を直登する。 三が日が過ぎると休日は雨続きで、今日が待ちわびた初登りとなる。8時05分に家を出て高速を走りついで、加古川バイパスの高砂北からすぐの公園墓地に駐車。久しぶりの青空に心を弾ませながら出発する(9:45)。山裾のバス道を10分程で、長尾の村に着く。舗装の切れた村はずれから、まっすぐに高御位山目指して細い道が上っている。すぐ岩道になり、急登だが案外に登りやすい。10分程でかなり上に見えていた送電線の鉄塔に着く(10:07)。大きな岩盤の上からは目の下に池をちりばめた田園風景、その向こうの臨海工業地帯の煙突、瀬戸内海と島々の姿と大展望が開ける。10分程、景色を眺めて出発。ここからは快適なスラブ状の砂岩の登り。ふり仰ぐ頂上は、大きな岩が取り巻いて要塞のように見える。200M程で右に捲き道があったが、頭上のマィクロウェーブ反射板目指してそのまま岩場を直登する。登り切った稜線は頂上の西端で、天の御柱という大きな石造物が立っていた。100Mはど稜線を右に歩き、高御位神社奥宮に参拝(10:45)。宮前の「神霊降臨の地」の立札にある大きな岩上に立つと、360度の大展望が広がった。南に淡路島や家島半島の浮かぷ瀬戸の海、北に千ケ峰や雪彦山など折り重なる山々(ただし、愛想のよい宮司さんに聞いてみても、山の名は分からなかった)。存分に展望を楽しみ縦走に移る。  登ってきた分岐まで引き返し、平坦な尾根道の灌木帯を行き、下りになる露岩の所で早目の昼食を取る(11:10〜50)。人の多い山で、食事の間も大勢の人が行き交う。黒い雲が厚みを増して来たので、先を急ぐ。小さいがピラミダブルなピークを幾つか越えるが、時々、疎らな雑木林の中を行く他は殆ど見通しのよい稜線を爽快な気分で歩く。特に左手、海側の展望はずっと開けていた。鹿島山の東峰と西峰も小さな突起で分からぬうちに通り過ぎ、左に廻り込んだ最後のピークまで来て振り返って、始めて識別できた。此処から観ると、偶然だが鹿島槍に似て立派な双耳峰である。 登ってきた分岐まで引き返し、平坦な尾根道の灌木帯を行き、下りになる露岩の所で早目の昼食を取る(11:10〜50)。人の多い山で、食事の間も大勢の人が行き交う。黒い雲が厚みを増して来たので、先を急ぐ。小さいがピラミダブルなピークを幾つか越えるが、時々、疎らな雑木林の中を行く他は殆ど見通しのよい稜線を爽快な気分で歩く。特に左手、海側の展望はずっと開けていた。鹿島山の東峰と西峰も小さな突起で分からぬうちに通り過ぎ、左に廻り込んだ最後のピークまで来て振り返って、始めて識別できた。此処から観ると、偶然だが鹿島槍に似て立派な双耳峰である。 ちょっと鹿島槍に似た鹿島山 この辺りからパラパラと霰がちらつく。ここからの下りは、岩梯子と名付けられた広いスラブ状の岩場で、100M程の距離だが30度位の傾斜がある。しかし、フリクションがよく効いて快適な下り。降りきると展望台があり、すぐ神社の階段になった。鹿島神社は予想外に壮大で、合格祈願の人々で混み合っていた(13:10)。石灯籠に置かれた破魔矢や達磨が珍しい。参道の店で名物の柏餅を買って、バス道を駐車地点に帰る(13:50)。304M(高御位)の低山ながら、ちょっぴりアルブス気分が味わえ、図らずも正月に相応しい初詣でまで出来て、大いに満ち足りて帰途に就いた。 |

![]()