人口減少に、歯止めがかからない。日本の総人口は、2100年には現在からほぼ半減するとの予測もあり、手をこまねいていれば社会の維持が困難になる恐れがある。政府や企業は対策を総動員し、結婚・出産を望む「若者」や子育てを担う「家庭」を、社会全体で支える意識を醸成しなければならない。少子化の加速を抑え、将来にわたって社会の活力を持続させるため、読売新聞社は7項目の対策を提言する。

武見厚生労働相「大変包括的だ」…読売新聞社の提言に関係閣僚から賛同や理解の声

I136-2

「包括的だ」というのは、この期に及んで的が絞られておらず、「総花的だ」という意味でしかない。問題の本質(少子化)の解決策ではなく、それによって表れた表面を見ただけの対症療法の羅列でしかない。対象療法では本質は解決しない。なぜ本質について論じないのか。今までの主張が誤りであったことが明らかになるからだ。

ラストチャンス

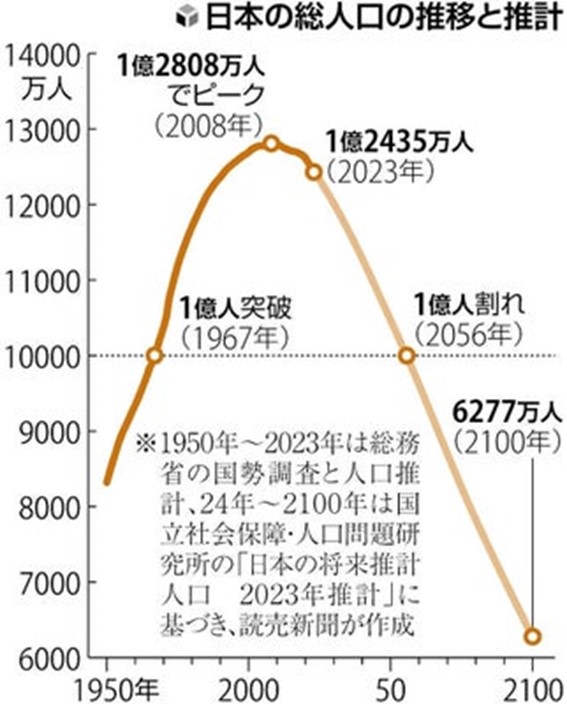

日本の総人口は1億2435万人(総務省推計。2023年10月現在)で、08年の1億2808万人をピークに減少局面に入っている。国立社会保障・人口問題研究所(社人研)の将来推計では、約30年後に1億人を割り、2100年には6277万人に減るとされる。

少子化は想定を上回るスピードで進む。2023年の出生数は過去最低の75万8631人だったが、これは社人研が35年頃に至ると予測した水準で、10年以上早く進行している。

少子化に伴い、生産年齢人口(15~64歳)の割合が縮小すれば、高齢者を支える現役世代の負担が増え、社会保障制度の維持は難しくなる。公的サービスやインフラ(社会基盤)の担い手も不足し、国力の大きな減衰は免れない。

I136-3

少子化の原因が「未婚(非婚)の増加」であることは明らかだった。しかるに行政が対策として一貫して実施してきたことは、「少子化」に便乗して、少子化対策としての効果が期待できない「共働きの母親の子育て支援」だったのである。

読賣新聞は「ラストチャンス」と言っているが、そう認識しているにもかかわらず、ここに提示された対策のほとんどは今までと同じ「共働きの母親支援」と「その延長線上の子育て支援の提案」ばかりで、未婚の改善・減少に効果が期待される提案は付け足し程度に過ぎない。

2100年は、今年生まれた赤ちゃんが76歳になる年だ。遠い将来の話ではなく、対策を先延ばしにする余裕はない。岸田首相は「2030年代に入るまでがラストチャンス」としている。00年頃は出生数が110万人を超えており、この世代が20~30歳代を迎える30年代の結婚・出産数が、人口を大きく左右する。

1989年の「1.57ショック」以来35年、当時の多くの未婚の女性達が、専業主婦になる事を望んでいたにもかかわらず、“少子化”に便乗して“少子化対策”として実施された共働きの母親優遇、専業主婦冷遇(女も外に出て働け)が、未婚の増加社会を拡大してきた。夫婦(男女)の役割分担を否定する社会は、未婚(非婚)の増加に繋がる。

(参照 I50 国民年金の第3号被保険者制度は、優遇なのか束縛なのか (kcn.ne.jp)

結婚や出産は個人の選択が尊重されるべきで、少子化の打開を若者や家庭に背負わせてはならない。若者や子育て世帯が「子どもがほしい」「2人目をもうけたい」と自然に望み、経済的要因や労働・子育て環境の不十分さによってその願いが妨げられないことが重要だ。制度や仕組みの中心に若者と家庭を据えるような意識の変革が、政府や企業には求められる。

結婚(配偶者の獲得)と出産(子供を得ること)は、「個人の選択」以前の、全ての生物の健全な本能であり、それを望まない者が増加して個体の減少が続く事態は異常な(病める)社会であり、該当する社会と個人には治療が必要である。

戦後のベビーブームは大混乱と食糧不足の時代であった事を忘れてはならない。

安定財源

民間有識者らで作る「人口戦略会議」(議長=三村明夫・日本製鉄名誉会長)は1月、2100年の人口を8000万人で安定させるため、若者の所得向上や女性の就労促進を重視した対策の実施を提言した。

少子化(人口減少)の原因とそれに対する対策(今までの反省)を何も議論せずに、根拠もなく「2100年で8000万人で安定」とは、“適当(無責任)”極まる暴論(愚論)である。

さらに統計を見れば女性の就労の増加と少子化は、反比例の関係で推移していることは明白である。この提案が人口が8000万人に減少することと女性の就労促進を目標としていることを併せて考えれば、この「〇〇会議」は日本の人口減少を目標としているとしか考えられない。正に異次元のアホである。

こういうことを平気で言う人間(新聞)が“有識者”と称してまかり通っている日本の社会は、病める(狂った)社会と言わざるを得ない。

結婚や出産を望める所得を実現するには、収入が不安定な非正規雇用を若者が不本意に選ばざるを得ない状況をなくすべきだ。一定期間同じ職場で働いた非正規社員が正規雇用への転換を選べる仕組みが必要だ。

かつて日本が高度成長していた時代、中学を卒業して東京・大阪などの都会に集団就職する若者は「金の卵」と呼ばれ、独身者でも「マイ・カー」を購入することが出来た。

一方で、就労者の中には職務が厳格な“正規職”を意図的に避け、仕事が楽で責任が軽くそれにしては給与が高い“非正規職”を渡り歩く者が少なくなかった。

さらに当時のマスコミや“有識者”の中には、“正規雇用”を“終身雇用”と言って“能力主義”に反するとして批判する者が少なくなかった。それを今になって“正規・非正規”と言い換えるのは無責任極まりない。

出産・育児で退職や昇進の遅れを強いられる現状は「出産=リスク」の印象を強めている。政府は、育児と仕事を両立できる制度を導入する企業を財政面で下支えするべきだ。

こう言う提案は、今までも繰り返されてきているが、提案者は国民の意見を広く確認しているのか。最近ではほとんど報じられていない。1.57ショックの頃は、世論調査により共働き希望者が少数派であった事は間違いない。今の少子化対策の提案者は一部の共働き希望者の意見しか確認していないのではないか。

子育て世帯に第2子をためらわせないためには、長時間労働を抜本的に是正し、夫が育児に関わる時間を増やすことが欠かせない。残業の賃金割増率の大幅な引き上げは、企業がコスト抑制で残業を減らす方向に作用するはずだ。

この種の議論では夫婦共働きを前提にするが、それは正しい議論か。夫婦(父母)分業(役割分担)をなぜ頭から排除するのか。夫婦が分業(役割分担)して妻が専業(準専業)主婦(母)になれば、妻(母親)の長時間労働と夫(父親)の育児休暇不足の問題は相殺されて消滅する。そう考えれば少なくともそれを希望する夫婦には、その実現を助ける施策が必要(有効)な筈だが、なぜかそのような希望は未だに頭から無視されている。

その結果これらの主張・提言は結局“少子化”に便乗した“共働き強制(役割分担禁止)”の主張でしかないのである。

現状では役割分担夫婦よりも、共働き夫婦が増えているのは、少子化対策に便乗した共働き夫婦に対する支援が充実し、一方で役割分担夫婦には何の支援も無いという偏った施策が強行されてきた結果であり、共働き夫婦に対する支援が少子化対策として何の効果もなかった(反って逆効果だった)ことが明らかになった以上、当然見直されるべきである。

第3子以降に対する児童手当などの優遇措置の対象を第2子に拡充することも、「2人目」を後押しする効果が期待できる。

少子化の最大の原因は「未婚(非婚)の存在(増加)」である。少子化対策としてまずすべき事は未婚の解消(減少)である。未婚対策は少子化対策としてだけでなく、“未婚者対策”としても(結婚は強制すべきではないなど冷たいことを言わずに)“救いの手”を差し伸べるべきである。

しかるにこの点については、未婚者の意見・意向を聞く前に、少子化対策に携わる多くの女性達(そのほとんどが子持ちの既婚者?)が強く反対して、実現はごく限られた一部に留まった。

少子化対策には安定的な財源が不可欠だ。与野党は負担の議論から逃げず、社会保険料や税を含めた財源確保策で幅広い合意を目指さなければならない。政府は、恒久的な対策本部を創設し、長期的・総合的な対策を講じるべきだ。

現状の岸田内閣は少子化の原因も必要な対策についても、何の議論もせずに“財源対策”を論じているが、本末転倒も甚だしい。今までの誤りをこれ以上繰り返すことは、“ラストチャンス”を逃すこと疑いを入れない。

「1.57ショック」から35年経過した今頃になって、未だに「恒久的、長期的・総合的云々」と言っている読賣新聞の化石ぶりにはあきれてモノが言えない。今までの主張の誤りを認めたくない一心で、頭にあるのはそれだけだ。

デジタルの活用 必須

少子化の傾向が一定程度抑制できても、長期的な人口減少は避けられない。現在より小さい人口規模でも地方や経済の活力を持続させる方策を、同時並行で検討する必要がある。

人口の大都市集中と少子化とは別問題である。少子化が顕在化する以前から、人口の大都市集中は始まっていたし、国全体の人口減少を止められて適正人口を維持できれば、地方の問題は国家の存亡にかかわる大きな問題にはならない。これも“便乗”であり、便乗は話しのすり替えであり話しのすり替えはK国人の得意とするところである。読賣新聞は便乗を止めない。少子“高齢化”もその“すり替え”の一例である。

人口減に向き合いつつ既存の資源を生かすには、市町村合併や中心市街地への集住なども積極的に考えるべきだ。各地域の拠点となる地方都市には、雇用や教育環境を充実させ、大都市圏への人口流出を食い止める役割が求められる。若者を呼び込む施策も、近隣自治体との人口の「奪い合い」では意味がない。人口減を地方の問題とせず、国や都市部が地方を支える意識が必要だ。能登半島地震は、過疎地の災害では救助活動や復旧・復興に困難が伴うことを浮き彫りにした。平時から防災力を磨いておくことが大切だ。

日本が農業国を目指すのでなければ、大都市集中は避けられないし避ける必要も無い。若者の“金の卵”が消失した原因には、外国人労働者の導入と、国内の工場の海外移転が挙げられる。地方の衰退もこの影響が小さくない。

日本国民(人間)は労働者(労働力)ではない。“労働者”は人間の一側面に過ぎない。人間(国民)は国家を構成する基本要素であり、外国人(労働者)の導入は、国家の基本構成を変えることに繋がる。単に労働力の問題として考えるのは禁物である。

今までの日本は無能な経営者達が安易に“人手不足”を騒ぎ立て、無能な政治家達がそれに飛びつき、官・マスコミと一緒になって、“移民”とは口に出さずに、なし崩し的に実質的な“移民”を増やしてきた。

労働力人口が減る中、外国人材は貴重な戦力となる。政府は、外国人労働者の育成に主眼を置いた「育成就労」制度を創設する。制度を軌道に乗せ、在留資格「特定技能」の取得者増につなげたい。政府は将来を見据え、外国人材に関する中長期的・体系的な国家戦略を策定するべきだ。

国家戦略が策定されないまま、「制度を作り、軌道に乗せろ」とは、ここでも“本末転倒”が主張されている。

「人手不足」には明確な定義、基準がない。無能な経営者、将来が見込めない産業の経営者達が、自分たちの提示する条件では必要な労働力が国内で確保できず、安易に「人手不足」を叫んだときに、短絡的に「外国人労働者を」という話しで良いのだろうか。そんな事をしていては、外国人は増え続け、日本人の賃金は上がらないという事に成りかねない。

現に日本経済の20年余にわたる低成長は、この問題を抜きにしては議論が出来ず、それで良いはずが無い。

生産性向上にはデジタル化の進展が必須だが、企業や自治体には人材不足が最大の障壁となっている。内閣官房デジタル行財政改革会議事務局によると、デジタル関係職員が3人以下の自治体は全国の約55%に上り、1人以下の自治体も珍しくない。複数市町村による人材の広域採用などの対策が必要だ。人材不足に悩む中小企業への支援策も充実させるべきだ。

自治体の「デジタル関係職員」とはどの程度を指すのか明確ではないが、民間企業では一般の職員でもある程度(かなりの)「デジタル能力」は必須かつ前提になっているが、自治体職員の中にはデジタルの“デの字(イロハ)”も知らず、対応できない職員が多いのではないか。公務員の採用・選抜方法に問題があるのではないか。 いずれにしてもこれは少子化とは別問題である。

読賣新聞の主張は、「包括的」を装って問題の核心から読者の目を逸らし、彼らが今までしてきた主張の誤りが露呈するのを回避することを最優先しているだけである。

「人手不足」に明確な定義・基準がないままに、外国人が増え続けることは絶対にしてはならない。かつての西ドイツがした過ち(トルコ人移民600万人)を真似るべきではない。

<提言1>結婚から育児 切れ目なく支援 (yomiuri.co.jp)

若者が希望を持てる賃上げ 「不本意な非正規」なくそう…人口減抑制[読売新聞社提言<2>] : 読売新聞 (yomiuri.co.jp)

<提言3>多様な働き方 選べる社会に (yomiuri.co.jp)

<提言4>政治は財源の合意形成図れ (yomiuri.co.jp)

<提言5>強力な推進体制 政府に構築 (yomiuri.co.jp)

<提言6>住み続けたい地域づくり (yomiuri.co.jp)

<提言7>外国人・高齢者 活力維持へ重要 (yomiuri.co.jp)