少子化対策はどこへ行った 夫婦(男女)の「役割分担を否定(専業主婦禁止)」する社会は「病める」社会だ

6月20日の読売新聞は、「『子ども欲しくない』35%…札幌市調査、5年で15ポイント増」と言う見出しで、次の様に報じていました。(茶色字は記事、黒字は安藤の意見)

------------------------------------------------------------------------------------

「子ども欲しくない」35%…札幌市調査、5年で15ポイント増

2024/06/20 05:00 読売

I140-2

札幌市の少子化の要因などについて意見を交わした有識者会議(19日、札幌市役所で)

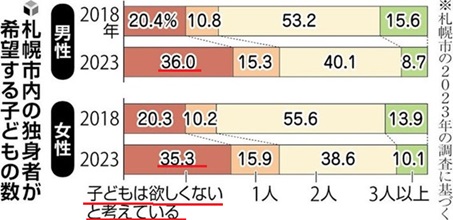

札幌市が市内の独身男女を対象に実施した2023年の調査で、「子どもは欲しくないと考えている」と答えた割合が男女ともに約35%に上り、18年調査から15ポイント増えたことが19日、分かった。21年以降、同市の人口が減少する中、市は今年度、高い未婚率や少子化の要因を多角的に分析し、対策を検討していく。(中尾敏宏)

■女性の未婚率高く

調査結果は、25~29年度の人口減少対策などをまとめる「さっぽろ未来創生プラン」の策定に向け、19日に開かれた有識者会議(座長=玉腰暁子・北海道大大学院医学研究院教授)の初会合で明らかにされた。

人口約197万人の同市では、22年の合計特殊出生率が1.02に低迷。21年以降は、死亡数が出生数を上回る「自然減」が加速している。未婚女性の割合が全国平均より高く、結婚していても子どもがいない女性の割合が政令市の中でも高いことが背景にあり、今後40年で、年平均1万人のペースで減少が見込まれている。

なぜ“原因”と言わず、“要因”、“背景”と言って議論を誤魔化そうとするのでしょうか。それは原因と言えば、原因が分かっているのならなぜ適切な手を打たなかったのか、と言う批判を招くので、それを避けるためとしか考えられません。

と言うことは、以前(当初)から「少子化対策」として実施された諸施策(共働きの母親の子育て支援策)は少子化の原因に対応するものでは無い(効果は不明・疑問)と分かっていたのです。はっきり言えば“少子化”に便乗した共働きの母親支援(専業主婦冷遇)だったのです。

分かっていなかったのは野田聖子さんだけでしょう(I139参照)。決した褒められることではありませんが、今になって「少子化対策と子育て支援は別だ」と言っています。遅きに失していますが、沈黙している人よりはマシです。

この記事を見れば少子化の原因(未婚の増加)は明らかです。子育て支援が少子化対策にならない事も明らかです。野田聖子さんが言うとおりで多くの人がそれに気づき始めています。

■将来への不安か

I140-3

市が10歳代~40歳代の独身男女を対象に実施した昨年の調査結果(1541人回答)によると、「希望する子どもの数」は女性の場合、「欲しくない」が35・3%(18年調査20・3%)、「1人」が15・9%(同10・2%)、「2人」が38・6%(同55・6%)となり、子どもを持つことを希望していない人が大きく増え、複数の子どもを望む人の割合が減った。年代別では、20歳代の女性のうち、「欲しくない」と答えた人が2割を超え、5年前の2倍以上になった。

I140-4

市や有識者は結果について、全国に共通する価値観の変化を挙げた一方、同市は共働き率が政令市20市と東京都区部の中で最低で、所得の低さや働きづらさが影響していると指摘した。委員で北海道大3年の岡田優衣さん(22)は「将来への漠然とした不安から、産んでもいいのかという考えがあるのではないか」と述べた。

記事では「将来への漠然とした不安・・・」と言っていますが、戦後の昭和22~24年の「ベビーブーム」の時代は、「将来への漠然とした不安」が無かったのでしょうか、決してそんな事はありません。今よりも政治的にも経済的にも厳しい時代であった事は間違いありません。

配偶者を得ようとする意志、子供を得たいと言う意志の消滅は、「価値観の変化」の一言で説明のつくものではありません。

少子化の進行(人口の減少)は大規模な自然災害、疫病の大流行、戦争での敗北(それによる占領)などでも無い限り異常事態と言うべきで、現在の日本で少子化を招く上記のような外部的原因は何もありません(戦後のベビーブームの急速な終焉は占領軍GHQによる堕胎の推進によりもたらされました)。考えられるのは社会的な原因だけです。

結婚→夫婦の役割分担は多くの若者にとって結婚の大きなメリットであり、社会で役割分担否定の機運が蔓延して、子供が産まれても子供を保育園に預けて共働きを続けるとなると、夫婦の役割分担に否定的な社会→結婚に消極的な社会となっていくと考えられます。これ(夫婦の役割分担否定・禁止)が未婚の増加、少子化の最大の原因(背景でも要因でもない)と考えられます。

今必要な少子化対策は、夫婦で役割分担を望む若者に必要な支援を与えることです。支援が共働き夫婦に偏ることは正当化出来ません。

“男女共同参画社会”開始の頃から、配偶者の居る給与所得者に対する「配偶者手当」等を廃止する企業が続出しましたが、これは役割分担に否定的→未婚の増加の方向に作用した一例だと思います。

■出生率1・35目標

このほか、会合では29年の合計特殊出生率の目標値を1・35とすることが示された。市は、今回示した調査結果や有識者の意見などを踏まえて、出生率低下の要因などを分析し、秋にも開催予定の第2回の会合で、人口減少緩和策を提示する方針だ。

有識者のメンバー等は総入れ替えが必要です。

今までの全く効果が無かった共働きの母親に対する子育て支援を、ゼロから見直し、少子化の原因が未婚の増加であり、さらに未婚の増加の原因が若者の生き方(夫婦の役割分担の選択)の自由を奪ったことにある事を確認すべきです。

1989年の「1.57ショック」の時の出生率1.57が、2023年には1.20に低下し、34年間の少子化対策が、何の効果もないどころか少子化を加速させているという事実は、言葉で言い尽くせない大失政です。

長年偽りの“少子化対策”をリードしてきた官(厚労省・大学)と民(マスコミ・有識者)達と、それを見過ごしてきた政治家の重罪は誰が見ても明らかです。

彼ら・彼女らは厳罰に処せられるべきです。

(参考)A249 少子化対策の誤り(便乗詐欺)を指摘した読売新聞の画期的記事

令和6年9月14日 ご意見・ご感想は こちらへ トップへ戻る 目次へ