メモ帳 -- 抄録、覚え (その10 )

絆とおもてなし

書名を見て、中身はほとんど分かるなと思いながら一冊の新書を手にした。中島義道『反〈絆〉論』である。かく言う私も震災以降の《絆》のはんらんにはいささか疎ましさを感じていたので、かの中島義道氏ならどれほど辟易していらっしゃるか、想像がつくのである。実はずいぶん昔になるが、氏の『騒音文化論』(講談社文庫)を読んで、町の至る所で耳・目に飛び込む〈騒音〉を嫌悪する感性には大いに共感したものの、「電車が参ります、白線までお下がりください」などのうるさい親切放送は無意味だからと駅長室にねじ込む徹底ぶりに、私などとはけた違いのお人だと驚いて、このページで紹介 (桂離宮と秋葉原) したことがある。2001年だから、WEBサイトを開いてよちよち歩きを始めたころだったか。〈善意の暴力〉に対する中島氏の憤懣と苦闘と絶望は、そのとき私の記憶にしかと刻み込まれた。だから今回の著書も、書名で中身は推測できたのである。そして推測はそれほど外れなかった。何か所か抜き書きしてみよう。

・・・三年前の東日本大震災以後〈絆〉という一文字が日本中を支配し、それは大きな権力・権威となってわれわれを支配するようになった。私はそれに対して限りない居心地の悪さを覚えている。〈絆〉という一文字の絶対化が人の目を曇らせる、細かく微妙に動く人の心の動きを見せなくするのだ。(13ページ)人と人との〈絆〉そのものに反感を持つのではない。思いやりや親切は、それがそっと一人一人で行われるなら、共感できるのである。現に中島氏はごく早い時期に被災地を訪れている。

「絆」という言葉は、(日本古来の言葉であるが)先の地震のときにあっという間に全国に広がり、一つの権威を獲得した。地震発生時からしばらくのあいだ、テレビ画面は「優しさ」の大号令が轟いていた。「長い階段を辛そうに歩く老婆の背を少年がそっとたくするシーン」を日に何度も見せつけられて、―― このシーンはとても自然で好感が持てたのだが ―― 次第にうんざりしてきた。そこに、視聴者をやんわりと包み込む、暴力の姿とはほど遠い、しかしはっきりした暴力を感じたからである。(20・21ページ)

私は震災後二カ月の時妻と一緒に被災地を訪れた。仙台空港を出たバスの窓から、すぐにおびただしい作業員が泥濘の中で立ち働く姿が見えた。仙台から電車で東塩釜まで行き、そこから代行バスで石巻に向かい、さらに、タクシーで被害の大きかった地域を巡った。被災地の惨状は言うまでもないが、そこで立ち働く自衛隊の若者たちがとても偉大に見えた。[中略]だが思いやりや親切は往々にしてお節介に変わる。だから中島氏は《おもてなし》にも危惧を抱いていらっしゃる。

私たちは避難所を巡って物品を供給した。焦燥した大人たちの中で、はしゃぐ子供たちがかえって哀れであった。帰りのタクシーの運転手は「父が流されて死にましてねえ」と淡々と語った。その日泊まった仙台の旅館では、「こんなときに来てくださり、ありがとうございます」という言葉がしみじみ心に響いた。

このときの印象をひとことで言えば、東北の人は上品だということである。みな取り乱すことなく、与えられた試練を噛みしめているようだった。そうだからこと、私は「何か助けになりたい」と願った。(72・73ページ)

二〇二〇年の東京オリンピックが決まったときから、「おもてなし」が掛け値なしの「よい言葉」となった感がある。確かに、諸外国を巡ってみればわかるが、日本の商品は信頼できる良質のものであり、親切きわまりない接客態度は、他国の追随を許さないレベルに達している。来日した外国人が感動するのも「さもありなん」と思われる。だが、日本的「おもてなし」にも死角がある。いや、私にはその死角のみが見えてしまうのだ。(145・146ページ)日本的親切はどんどん外から各人の身体内に侵入してくる、と車内放送の「親切」を挙げる。「東京駅で座席についてから品川を過ぎるあたりまで、えんえんと列車の車両構成や停車駅、それに到着時刻などが放送される」こと。よく調べて乗車している乗客にとっては単なる雑音なのだが、それを抗議しても相手にしてもらえない。音ばかりではなくけばけばしいネオンや、「サングラスが無いとは入れないくらい」明るすぎる夜の商店を挙げ、日本中の余計な照明を一斉に消せば「原発の一つや二つは必要ないのではないか」と述懐される。この辺りまでは私も全く同感だが、次はどうだろう。

こまごました日本的サービスに対する不満ならいくらでもある。私は雨の日に定期購読の新聞紙がビニールに包まれているのが嫌いである。ビニールが取りにくいからであり、そういう配慮に押し付けがましさを感ずるからである。[中略]ここまでくると、やはり徹底しているのだ、けた違いのお人だ、と私は舌を巻くのである。

テレビの天気予報も、いつからであろうか、気温だけ伝えればいいのに、「今日は厚手のコートが必要です」とか「上衣を用意しておきましょう」とか「しっかりした傘を用意しましょう」といった補足が付くのである。テレビだから見なければいいのだが、体感は人によって異なるのだから、やめてもらいたいといつも思っている。(147ページ)

--中島義道『反〈絆〉論』(ちくま新書 2014)

ベルリンのコレラ

コレラは古い時代から存在していたが流行はアジア地域に限られていた。それが19世紀にはヨーロッパにも伝播し、強い感染力と高い死亡率によって、中世ヨーロッパで猛威を振るったペストを想起させる流行病として恐れられた。この世紀には5回の大流行(パンデミー)(*)をみたが、世紀末にローベルト・コッホによってコレラ菌が発見され、治療法、予防、防疫の進展によってアジア型コレラの世界的流行はみられなくなった。19世紀ヨーロッパはアジア地域の植民地化を推し進め、物資と人員の往還が盛んになった。疾病も海路・陸路で移動する。植民地の資源と市場が本国の産業革命を加速させる。工業化の進展により人口の都市集中が進み、貧しい労働者が劣悪な環境の住居で不衛生きわまりない生活を強いられた。ヨーロッパのコレラ流行はこうした大都市の貧困問題と切り離せない。

膨張する都市と疾病・伝染病の問題を扱う文献を、手近なもので挙げると以下の4冊か。いずれも社会史研究という範疇に入るだろう。パリのコレラ流行の状況は、イギリス、フランスに後れを取ったドイツも19世紀には工業化が進展し、人口の都市集中が急激なスピードで進む。1830年代、40年代にはベルリンもコレラの恐怖に襲われた。「ベルリン・ブランデンブルク放送局」(Rundfunk Berlin-Brandenburg) のWEBサイトで提供している「プロイセン年代記」 PREUSSEN CHRONIK の1831年に「コレラ・エピデミーがベルリンで猛威を振るう」との項目があるので、少し抜粋してみよう。

喜安朗『パリの聖月曜日--19世紀都市騒乱の舞台裏』(平凡社 1982)

ロンドンについては、

角山榮、川北稔 (編)『路地裏の大英帝国--イギリス都市生活史』(平凡社 1982)

この書の分担執筆者の一人がコレラの問題に絞って一書を上梓している。

見市雅俊『コレラの世界史』(晶文社 1994)

見市氏は伝染病の歴史の中にコレラを位置づけて叙述しているが、主として19世紀のロンドンに焦点が当てられている。そしてベルリンについては、後で詳しく取り上げる、

川越修『ベルリン 王都の時代』(ミネルヴァ書房 1988)

|

8月にシャルロッテンブルクで最初のコレラ死者が出た翌日には市内にも感染が広がり、数日後にはドロテーア通りに作られた13床のコレラ病舎は満員になった。 インドからロシア、ポーランドを経て侵入するこの疾病をフランクフルト・アン・デア・オーダーで軍事遮断線を張って防ごうとしたが阻止できなかった。コレラ患者・死者を運ぶ時はベルを大音量で鳴らして人々に警告を発するという規定が作られたが、ベルリン市民は、「脅かすんじゃねぇよ!」 „Nur nich jraulich machen“ と当時生まれた言い回しでうそぶいて、予防よりも酒に向かうのだった。最初、市民は恐ろしい危険に気付きたくなかったようだ。劇場も祭りも社交も普段通り。王室だけが注意規則を守った。フリードリヒ・ヴィルヘルム三世は厳しい遮断のシャルロッテンブルク宮殿に留まろうとしたが、やがてベルリンへ移動した。 10月、町中に予防薬とされる薬品の臭いが漂った。至る所で衛生警察、黒光りする皮服で患者・死者を運ぶ人員の姿が見られた。特にフォークトラントなど中世がそのまま残るような市周辺地域では悲惨な状況であった。この流行で公式の記録によると1831年9月から翌年2月までで、ベルリンで1426の死者が出た。 |

「予防よりも酒に向かう」とあるが、何次もの流行の中で「コレラ苦酒」 Cholerabitter なるものも生まれた。さまざまなレシピにより香辛料、薬草を混ぜて作られたリキュールあるいはジュースで、初期のコレラに効くと信じられていた。民間療法といえばフランネル製の「コレラ腹巻き」 Choleraleibbinde もコレラ予防になるとされていた。ハインリヒ・ハイネもこれを着用したのだろうか。見市氏の『コレラの世界史』で教えられたが、1832年、パリでコレラ流行に遭遇したときハイネは、「(人は)それぞれ自分の信仰を持っている。わたしはフランネルを信じている。よく摂生を守ることはやはり害になるはずはない」(**)と書いている。

上の記事中でも触れているが、カール・グツコウ (1811-1878) が『ベルリン--世界都市のパノラマ』中の「ベルリンのコレラ」Cholera in Berlin (1831) という章で1831年のコレラ流行について書き残している。いかにも「青年ドイツ派」の作家らしい辛らつなレポートを見てみよう。郊外のシャルロッテンブルクで勃発した最初の感染例について「詳しく見てみるとコレラ感染の顛末は最初は悲喜劇で、結末はバラッドである」と皮肉な調子で描写される。

コレラがシャルロッテンブルク(ベルリンから半マイル)までは来ないだろうと、宮廷は宮殿に閉じこもって何台もの馬車で糧食を運ぼうとしていた。ところが折りしも近辺でコレラで死んだ船員がいるという知らせがもたらされた。警察と、蝋引き麻布で身を固めたコレラ患者専門に組織された部隊が、いざ初陣を飾るべしとの自負に満ちて駆けつけたものの、ほとんど何の役にもたたなかった。死者は棺に納められ、夜のうちに警護のものが船からはしけに収容する手はずだった。しかし次の朝、岸辺に呼び寄せられた人員はみな姿を消して、シュパンダウの漁船の網に棺がかかったと知らされた。死体が川の水に触れたとなって、だれも魚もエビも食べなくなった。糧食運びの馬車も引き返し、どうやら王もポツダム近郊の孔雀島にむかうとのことだ。ベルリン市内の様子について次のように語る。

市中で最初の感染は船員で、町のど真ん中のことだった。現在まで29名が感染し、21名が死亡した。みな当地の医師の無力を嘆いた。それで我々はこれまで感染した地域の経験者の知恵から学ぼうとした。だがその対処法はまだ知られていなかった。一般にはそれほどパニックにはなっていなかったが、現在は娯楽施設のある場所は人出は減り、予防に良いと言われることには誰もが手を出した。腹巻、膏薬は奪い合いになった。使用人は解雇され、食料品の供給が途絶えた。この先に来る本当の悲劇はまだ見えていなかった。このときのコレラで二人の哲学者の運命が分かれたことは後世の語り草になった。ベルリン大学教授ヘーゲルは一旦避難したものの、収束する前に戻ったことから感染して、数日後に61歳で生涯を閉じた(***)。一方「厭世」哲学者ショーペンハウエルは1820年から住み続けたベルリンを逃れ、1831年フランクフルト・アム・マインに移って、コレラ禍を生き延びたと。

--Karl Gutzkow: Berlin ― Panorama einer Weltstadt

1848年・49年の流行はどうだったか。三月革命と時を同じくしてコレラが流行し、この2年でプロイセン全体で8万5千、ベルリンだけでも5千を超える死者が出た。しかしこのときは革命に関する記録の背後に隠れてコレラに触れる歴史記述は少ない。革命の騒乱での死者190と比べてはるかに大きな犠牲者を出したのだが。

ベルリン三月革命時のコレラ流行を扱った日本語の文献は、川越修『ベルリン 王都の時代』が、一般に入手しえる唯一のものかもしれない。革命の動乱をさまざまな角度から取り上げながら、きちんとコレラ流行に一章を割いている。「社会史研究」者ならではの仕事である。本書の序文でこう説明されている。

日本においても最近になって市民権を得たといわれる社会史研究は、近代史の領域についてみると、一つの共通点をもっている。すなわち、実証分析の対象を経済・政治単位としての国民国家から生活空間としての地域へ、生産から消費を含む日常生活全体へ、さらに階級から家族・職能・地縁集団へと移動させつつ、これまでわれわれを暗黙のうちに規定してきた一国史的、発展段階的近代史像の再検討をはかることを課題としている点である。(4頁)コレラを扱った章では、フレヴェルトの研究(****)を援用して言う。18世紀末以来の「病気と健康の政治化」過程のなかで、

[30年・40年代は]従来の社会的枠組みをこえた大量現象としての貧困に直面した下層民と、それを下層民自身の責任とみなし、いわば「貧困の道徳的無資格化」をはかる市民層の対立が表面化した時期とされるが、こうした特徴をもっとも鮮明に映しだしているのがコレラの流行である。(186頁)「エンゲル係数」で有名な統計学者、エルンスト・エンゲル (1821-96) が『プロイセン王国統計雑誌』に発表した1869年の論稿に、1831年以来の各州、行政区別にまとめられた詳しい資料が整理されて紹介されている(188頁)。さらにそこからベルリンの31年・32年と48年・49年の感染者数・死亡者数を抜き出すと、以下のとおり。

--川越修『ベルリン 王都の時代』(ミネルヴァ書房 1988)

| 年 | 感染者数 | 死亡者数 | 発表機関 |

| 1831年 | 2271 | 1426 | プロイセン王国統計局 |

| 1426 | プロイセン王国衛生省 | ||

| 1832年 | 611 | 397 | 統計局 |

| 411 | 衛生省 | ||

| 1848年 | 2406 | 1594 | 統計局 |

| 2401 | 1599 | 衛生省 | |

| 1849年 | 5361 | 3552 | 統計局 |

| 5361 | 3553 | 衛生省 |

コレラの犠牲者は31年・32年よりも多くなっている。ベルリンの人口が24万人から40万人に増えているので人口1000人あたりの死者数は改善されているとしてもである。プロイセン全域の中でベルリンにおける流行の密度が注目される。エンゲルはこの論稿のなかで、「統計数字の観点から考察すると、コレラは医学的問題というより圧倒的に一つの社会問題である」と述べている、とのこと。

プロイセン政府も事態を座視していたわけではない。31年・32年の経験をもとに、すでに32年には国王によるコレラ対策の訓令が発せられ、1835年には「頻発する伝染病にさいしての衛生警察規定」という法律によって、伝染病と認定された13種の疾病について、国家がとるべき対応策が定められた。

- 人口5000人以上の都市には「衛生委員会」を設置する

- 「衛生委員会」の任務は、衛生状態の監視、蔓延の原因となりうるものの除去

- 感染の疑いがある場合の家長、家主、宿の主人、医師の官庁への届出義務

- 感染の疑いがある死者の埋葬許可、医師への調査依頼、日報の作成、娯楽場・集会場の閉鎖、感染者の旅行停止命令

- 在宅看護の監視・監督(病名を記した「黒い板」掲示の義務)、病院収容

- 事後消毒の徹底

- 規定違反の処罰、罰金・禁固

Manfred Vasold という伝染病史に関する数冊の著書を持つ歴史家がドイツにおけるコレラの歴史について「ツァイト紙」30. April 2003 に一文を寄稿した。「嫌な時代だ es ist eine böse Zeit」という見出しは、ヴィルヘルム・ラーベの小説『雀横丁年代記』から抜き出した言い回し。1830年代、40年代の流行に触れた後、ミュンヘン中心に広まった50年代の流行については鉄道網の整備が及ぼした影響を指摘している。

|

鉄道網の広がりが感染をドイツ全体に広げた。たとえばニュルンベルクなどは船が航行する河川がなかったので、コレラの感染から免れていた。1852年にミュンヘンとニュルンベルクをつなぐ鉄道が開通すると、感染の広がるスピードが飛躍的に早まった。 1854年夏のミュンヘン博覧会には20万人が、一日で5千以上の人が集まった。そしてミュンヘンでコレラが勃発した。しばらくは人出が減ったものの、すぐに元に戻った。8月10日、ニュルンベルクのある工場主がミュンヘンから戻って死亡、この都市最初の犠牲者となった。続く数週間は1、2の感染者だったが、やがては300の死者を出した。 ラーベ『雀横丁年代記』には、その冒頭部分で、「とにもかくにも嫌な時代だ! この世の笑いは希少で高価になっている。額にしわ寄せため息をつくのが廉価だ。遠方では血生臭くどす黒い戦争の雷雲、近くには病、飢餓、困窮が不気味なヴェールを広げている。-- 嫌な時代だ!」とあるが、クリミア戦争とコレラの流行をほのめかしている。 |

『雀横丁年代記』はヴィルヘルム・ラーベ (1831-1910) がベルリンの大学生であったときに住んでいた旧市街のシュプレー通り Spreestraße を舞台にした小説。1854年に執筆が開始され、1856年に刊行された。この作品が評判になったため、長さ80メートルの狭い路地は小説通りの「スズメ横丁」 Sperlingsgasse と改名された。

続く1866年の流行については、6月の普墺戦争がもたらした。ボヘミアの戦場でプロイセンの兵士に3000以上の感染死者を出し、ウィーン市およびその周辺住民に数千の犠牲者が出た。こうした軍隊の移動による感染の恐怖、またデュッセルドルフでの、警察官が生の果物を川に捨てる様子や帰還兵士の振る舞いはクラーラ・フィービヒの小説にも描かれている。「帰郷 Heimkehr ― 『ラインの守り』 (10) ―」 を参照されたし。

* 地域的流行のエピデミーに対してパンデミーは国境を越えた広範囲の流行を言う。

** 見市雅俊『コレラの世界史』、80頁

因みに「よく摂生を守ることはやはり害になるはずはない」と訳されている部分、ハイネ研究者の畏友 K.O.さんのご教示によると、「適切な食養生も悪くないが、ただ、あまりに小食にして、夜中に空腹の苦しさをコレラにかかったせいだと勘違いするような人もいるので、そんなに控えめにする必要はなかろう」と続くのでニュアンスが違うでしょうね。「腹巻を信じている」というのも皮肉っぽい。

*** 胃病による死亡という説もある。

**** Ute Frevert: Krankheit als politisches Problem 1770-1880 (Göttingen 1984)

文法と考古学

三十数年勤めた大学を定年退職した後、さらに嘱託講師として週1~2コマの授業を5年間続けてきました。それもこの三月で年季が明けて、いよいよ完全フリーの身になる予定でしたが、縁あって別の大学でまた週2コマの授業を持つことになりました。その大学は自宅から車で10分足らず、歩いても通えなくはない距離、独身時代の間借り生活時以来の職住近接です。すっかり去るはずの教壇になお立ち続けるとなったので、心機一転、これまでとは趣の異なる授業にしようと考えました。新しく勤める大学は考古学や史跡調査、文化財研究に強みがあり、また国文学や歴史学・地理学を専攻する学生も多いので、ドイツ語の授業も彼らの関心に合わせて、古きを探るドイツ語、というスタイルを試みようと思った次第。

従来も新入生クラスの授業開始時には、これから君たちはドイツ語を初めて学ぶのではあるが、ゼロからのスタートではない、君たちはすでにドイツ語の学習を7割終わっているのだよ、と訓示を垂れることにしていました。中学高校と6年間英語を学んで、立派に使いこなせるほど上達したとは言えないまでも、ともかく英語の姿かたちに馴染んできた、ということは知らないうちにドイツ語の基礎を身につけたことになるのだ、英語とドイツ語は文法も語彙も基本的に同じなのだからと、いろいろ例を挙げて言いくるめてきました。

ということで、英語との比較ということはこれまでも心がけてきたのですが、今回はさらに進めて、文法は言語の考古学だ、とのスローガンを掲げました。折に触れ語彙は語源を、文法は構文の共通点と相違点を取り上げ、英独語の歴史に関心を向けようということですね。受け持つのは基礎クラスと表現クラス、すなわち文法とコミュニケーションのクラスです。

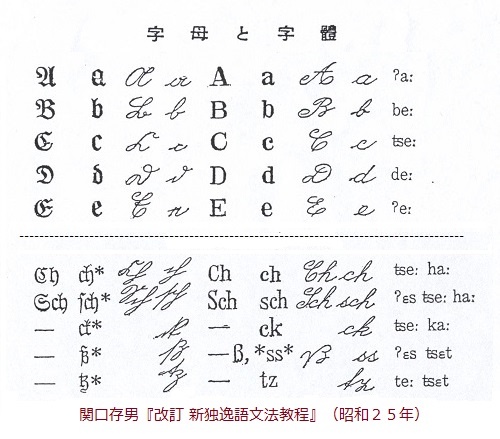

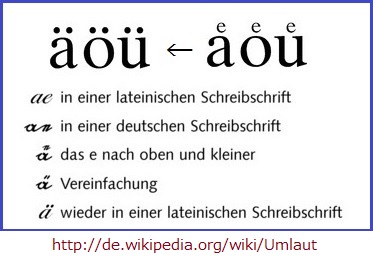

文法クラスの教科書は文字と発音から始まるのですが、いちいちアー、ベー、ツェーと読ませたり、数ページにわたって羅列してある例示単語の発音練習することは省略。そういうのは飛ばして活字体と筆記体で古いドイツ文字とラテン文字が併記してある年代物の参考書からアルファベット表をプリントして配り、ウムラウト文字やエスツェット文字の成立を説明するというやりかた。

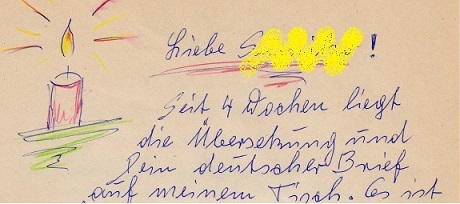

文字の読み方、綴りの発音規則は実際の文章に接するなかで振り返ればよろしいということにする。そして、道路標識やレストランの看板、メニューなどに残る古いドイツ文字をじっくり鑑賞する。ドイツ文字で印刷された単行本、レクラム文庫の実物を回覧する。あるいは、今も年配のドイツ人は昔の筆記体で手紙を書くのだよと、かつてドイツでホームステーをしていた女子学生の許に届いた手紙の一部を見せる。出土した土器や木簡のかけらを実際に手に取らせる感覚です。

文字の読み方、綴りの発音規則は実際の文章に接するなかで振り返ればよろしいということにする。そして、道路標識やレストランの看板、メニューなどに残る古いドイツ文字をじっくり鑑賞する。ドイツ文字で印刷された単行本、レクラム文庫の実物を回覧する。あるいは、今も年配のドイツ人は昔の筆記体で手紙を書くのだよと、かつてドイツでホームステーをしていた女子学生の許に届いた手紙の一部を見せる。出土した土器や木簡のかけらを実際に手に取らせる感覚です。

表現クラスでは最初のあいさつ文 Guten Morgen! Guten Abend! などを、ここは省略することなく大声で反復練習する。Tschüs! (バイ、バイ!)のところでは、これはもともとフランス語の adieu から来ている、19世紀にはドイツでも普通に使われていてたが、普仏戦争から第一次大戦のころは反仏機運が高まって adieu! は捨てよう、Lebe wohl! Auf Wiedersehen! を使おう、というキャンペーンがあったと薀蓄を傾ける。ついでに、Good morning! Good evening! の good と good-bye の good とは違う、こちらはもともとは god で a-dieu と共通の言い回しなんだということまで話す。ここまでくると "Winter ade" の歌にも触れたくなるが、これ以上話が拡散するのは良くないぞと、ぐっとこらえます。

それから新機軸として、独和辞書は教室には持参しなくてよいと言っています。辞書を引くより、当てずっぽうでもいいから推測すること、想像すること、空想を膨らませることが大切、辞書を引く前に考えよ!

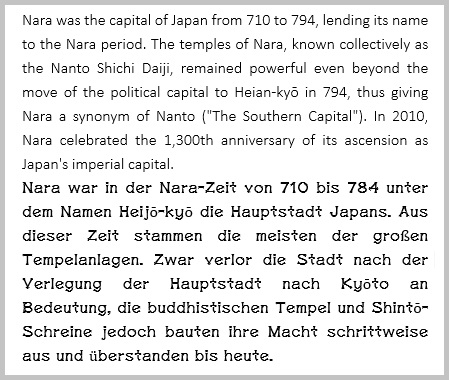

ここでロゼッタ・ストーンのことを持ち出します。謎めいた不可解なエジプトの象形文字も、この石の碑文に古代エジプト語のヒエログリフがギリシア文字と並べて記されているところから解読されたのだと説明しながら、ウィキペディアによるドイツ語と英語による奈良の説明の一部を示し、英語を参考にしてこのドイツ語を解読しなさい、君たちもシャンポリオンになりなさい、という課題を与える。

さて、こんなやり方でどこまで続けられるだろうか。こちらは海図のない航海を楽しむ心境ですが、妙ちきりんな話題ばかり持ち出す老教師とお付き合いさせられる若い学生たちには迷惑だろうな。しかし、君たちは考古学や史跡調査に強い学生になるのだ、この老人を遺跡だと思って発掘してみなさい、とこじつけております。

反知性主義

定期購読している筑摩書房のPR誌・月刊「ちくま」では毎号3冊の本を取り上げて紹介、批評する斉藤美奈子の「世の中ラボ」を愛読しているが、9月号 (2015.9, No.534) にはすこぶる啓発されるところがあった。今月、9月号 は次の3冊を取り上げている。

佐藤優『知性とは何か』(祥伝社新書 2015/6/1)

内田樹(編)『日本の反知性主義』(晶文社 2015/3/20)

森本あんり『反知性主義』(新潮選書 2015/2/20)

佐藤優『知性とは何か』では、〈本書は日本の政治が急速に反知性主義化していることに対する危機意識を背景に書かれたものである〉と著者は述べている。斉藤はそう紹介して、しかし「反知性主義」という言葉、なんだかひっかかるのよね、とモヤモヤ気分で内田樹(編)『日本の反知性主義』を見ると、〈・・・平和国家を危機に導く政策が、どうして支持されるのか? その底にあるのは「反知性主義」の跋扈! 日本の言論状況、民主主義の危機を憂う気鋭の論客たちによるラディカルな分析〉云々とカバー袖にあって、これもまた政権批判の文脈で企画された本のようだ。しかし読んでみると、九名の論客たちが「反知性」という言葉の周りをうろうろするだけ、わざわざ知性/反知性という用語がいるのだろうかと斉藤は言う。

こうまでして「反知性主義」にこだわることに、いったいどんな意味があるのだろう。手の込んだやり方で「バカが世の中を悪くする」といいたいだけ、みたいに見えるんですけどね。こんな「反知性主義」に「待った」をかけたのが、森本あんり『反知性主義』だったと斉藤は言う。日本ではネガティヴな意味で使われる「反知性主義」は〈単なる知性への反対というだけではなく、もう少し積極的な意味を含んでいる〉らしい。この本が描き出すのは「アメリカ化(土着化)したキリスト教」ともいうべき「信仰復興運動(リバイバリズム)」の歴史、換言すればアメリカの精神史である。

アメリカに入植したピューリタンは厳格な聖書解釈を重んじる関係上、もともと高学歴者が多く、極端な「知性主義」の社会だった。牧師の養成を目的に設立された東部のエリート大学などが、知性主義の代表例だ。しかし、知性は容易に権威と結びつき、リベラルアーツ教育によって培われた知のピラミッド構造は「知性による権威の階級的な固定」をもたらす。こうした硬直化した既存の知性主義にラディカルな平等主義の立場から異を唱えたのが、反知性主義の源流たるリバイバリズムだった。反知性主義は折々に民衆を扇動するヒーローを生み出し、近年ではエンターテインメント化、ビジネス化することで、形を変えつつ生きながらえている。「反知性主義」という言葉はリチャード・ホーフスタッター『アメリカの反知性主義』(一九六三年)に由来する。内田樹もその書名を踏襲したと語っているのだが、そう語る「日本の反知性主義者たちの肖像」にしてからが何をいいたいのか、よくわからないと斉藤は言う。みな、もともとのアメリカの「反知性主義」について確かな理解がないまま言葉を使っているのだろう。

反知性とは〈最近の大学生が本を読まなくなったとか、テレビが下劣なお笑い番組ばかりであるとか、政治家たちに知性が見られないとか、そういうことではない〉と森本はいう。〈「知性」とは、単に何かを理解したり分析したりする能力ではなくて、それを自分に適用する「ふりかえり」の作業を含む、ということだろう〉。「反知性」とは、〈知性が欠如しているのでなく、知性の「ふりかえり」が欠如しているのである。知性が知らぬ間に越権行為を働いていないか。自分の権威を不当に拡大使用していないか。そのことを敏感にチェックしようとするのが反知性主義である〉。そ、そうだったのか、と私も同じくガツンと痛棒を食らった思いでした。新大陸のピューリタンの歴史の中から「反知性主義」が生まれたのか。アメリカのキリスト教のことは知らなかったな、まったく解っていなかったと反省して、森本あんり『反知性主義』を早速に取り寄せました。

そ、そうだったのか …… 。反知性主義とはバカの別名どころか、「反体制」「反権力」「反権威主義」「御用学者批判」などにむしろ近い態度のことなのだ。だとすると、知性(権威)の側からバカを論評する『知性とは何か』『日本の反知性主義』こそ、悪しき知性主義の見本ってことになりません? むろん佐藤優や内田樹は、日本を代表する知性の持ち主であるから、本来の反知性主義が何かは重々承知の上で「あえて」意味をズラし、劣化する日本社会に警鐘を鳴らしたかったのであろう。あろうけれども、日本の知識人はバカの悲しみに鈍感なところがあるからな。

斉藤の紹介に「著者は1956年生まれの国際基督教大学学務副学長(ちなみに男性)」とある。相当堅苦しい本かと思っていたら、あにはからんや実に面白く読める。気の向くままに何箇所か書き抜いてみる。まずはプロローグから。

聖書には神と人間の間を契約の概念でとらえる考え方がしばしば登場する。ヨーロッパに生まれたこの契約の概念がアメリカに渡って微妙に変化する。ははーん、プロローグを読んだだけでなんだかアメリカ的なものを理解する補助線が見えてきた気がします。「神学的な契約概念の変化は、人間同士で交わされる世俗的な契約をも変質させてしまった。本来それは、自分自身を縛る信頼と約束の表現であったのに、いつの間にか相手方に義務の履行違反がないかどうかをチェックする言葉になってしまった。」いろいろ思い当たることがありますね。本論を見ていきましょうか。随所に散りばめられたエピソードが面白い。

はじめ大陸の改革派神学の中で語られた「契約」は、神の一方的で無条件の恵みを強調するための概念だった。人間の応答はそれに対する感謝のしるしでしかない。[中略]ところが、ピューリタンを通してアメリカに渡った「契約神学」は、神と人間の双方がお互いに履行すべき義務を負う、という側面を強調するようになる。いわば対等なギブアンドテイクの互恵関係である。(23ページ)

人間が従えば神は恵みを与え、背けば滅びを与える ―― わかりやすい論理だが、宗教学的に言うとそれはほとんど「ご利益宗教」の域を出ない。[中略]神と人間が対等な契約関係にあるならば、お互いが権利と義務をもつわけである。つまり、人間が信仰という義務を果たせば、神は祝福を与える義務を負い、人間はそれを権利として要求できる、ということになる。その結果、宗教と道徳が直結し、神の祝福とこの世の成功が直結する。(23・24ページ)

[レーガン大統領の退任スピーチについて]注目していただきたいのは「われわれは自分の役割を果たした」という一言である。もし彼とアメリカ国民が「自分の担当部分」をきちんとやりおおせたのなら、あとは他に誰が別の「担当部分」をやるのであろうか。

それが、神なのである。[中略]スピーチの締めくくりはいつも「アメリカに神の祝福あれ」なのだ。神を相手に「契約の履行を迫る」という、まことに大胆かつ不届きな発想である。

こんな発想を平気でするのは、キリスト教徒の中でもやっぱりアメリカ人だけだろう。(26・27ページ)

まず、ハーバード大学の話から入るが、いや、驚かされることばかり。イェールもプリンストンも、いずれもピューリタン牧師を養成するために設立されたとのこと。ハーバードは公立として設立され、この神学校の授業は伝統的なリベラルアーツの三学科を基本としていた。そして古典語学である。学位もリベラルアーツのみで「神学」はなかった。聖書解釈の技法は、一般的な古典や文学とも共通の技法であるから、この知識を駆使して、牧師は高度に知的な礼拝を行うのである。

礼拝は朝九時に始まり、最低でも三時間は続いた。祈りと聖書朗読に続いて説教があるが、牧師はまるまる一週間その準備にあてる。牧師の祈りが一時間続くこともあり、長ければ長いほど評価された。これは、祈りがその場で自分の言葉により自由になされるからで、定型の祈禱書と祈禱文を用いるカトリック教会やアングリカン教会ではあり得ない話である。[中略]もっとも長い礼拝では、一六二五年に九時間も続いたという悲惨な記録がある。ピューリタン神学によれば、聖日は「永遠の先取り」であるが、この礼拝に出席した人はきっと誰もがそう感じたに違いない。(50ページ)なるほど、「反知性主義」と「信仰復興運動(リバイバリズム)」なるものの繋がりが見えてきましたね。書き抜きを続けます。

ピューリタン社会はきわめて高度に知性的な社会であった。だが、老若男女を含む社会全体がいつまでもそのように高度な知的統制に服したままである、ということはあり得ない。そこに「反知性主義」の芽生えがある。(51ページ)

[宗教番組「テレビ伝道」など]これらの現象の背景をなしているのが「信仰復興」(リバイバル)である。それは[中略]ピューリタン社会の知的土壌の上に開花し、以後繰り返しアメリカ史にあらわれる、いわば周期的な熱病のようなものである。リバイバルの最初の大波は一八世紀に訪れ、アメリカ独立革命を精神的に準備した。一九世紀に再来した時には、奴隷制度廃止運動や女性の権利拡張運動に指導的な役割を果たし、二〇世紀には公民権運動や消費者運動に影響を与えた。なぜリバイバルがこうした運動の原動力となるのか。それは、リバイバルが「平等」というきわめてアメリカ的な理念を強く呼び覚ますからである。(56・57ページ)これ以上書き抜くのもたいへんだから後は省略しますね。だけれども、実に面白く読んだけれども・・・いささか不安もきざしてきました。「反知性主義」とは本来〈反知性・主義〉ではなく〈反・知性主義〉なんですね。これで事柄がすっきり飲み込めたかと問われると、どうだろうか。斉藤は〈反知性主義とはバカの別名どころか、「反体制」「反権力」「反権威主義」「御用学者批判」などにむしろ近い態度のことなのだ〉と理解したが、ちょっと行きすぎかも知れない。そんなに有難いものでもないように思える。著者は「あとがき」で〈反知性主義の「正体」には、今の日本で流布している意味内容からは思いもよらない肯定的で正当な要素が含まれている、ということを知ってもらえれば、わたしとしては本望である〉という言い方をしている。アメリカの「反知性主義」は極端に突っ走って、往々にして滑稽な風貌を呈するが、プラスの面もあるのだよ、というほどのところではないか。

ピューリタンは、教会の純化を求め、一定の要件を満たした「見ゆる聖徒」だけで教会を構成しようとした。[中略]しかし、やがて時が経つとどうしても緩みが出る。というのは、その新集団もやがて成長し拡大してゆくからである。すると知らぬ間に、母集団を批判して飛び出てきたはずの新集団は、自分が批判してきたその母集団に類似してくる。

ニューイングランドでも、同じことが起こった。ピューリタンは、旧世界では既存の体制を批判する人びとであったが、新世界ではみずからが体制を建設しこれを担ってゆく側にある。その矛盾がここに露呈するのである。(62・63ページ)

彼[信仰復興運動の担い手の一人、ホイットフィールド]は同じ言葉を四〇回まで繰り返し、しかもその一回ごとに感動が高まるように語ることができた。ある日の観察によると、それは「メソポタミア」という一語だったという。「メソポタミア」というのは、聖書の中に出てくる地名の一つにすぎない。いったいどんな文脈でそれが出てきたのか見当もつかないが、彼がこの言葉を何度も語調を変えて叫ぶだけで、それ以外何も話していないのに、全聴衆は涙にうち震えたという。現代のテレビ伝道者もかくやと思われるほどである。人は彼を「神の演出家」と呼んだ。(70ページ)

リバイバリストの説教は、言葉も平明でわかりやすく、大胆な身振り手振りを使って、身近な話題から巧みに語り出す。既成教会の牧師たちがいくら警告を発しても、信徒がどうしてもそちらになびいてしまうのも無理はない。溌剌とした語り口に惹かれて行く信徒たちを見て、町の権威だったはずの牧師たちは、深刻な引け目を感じたことだろう。

ホフスタッターはこれを、「あたかも、舞台のコーラスダンサーの最前列の若い娘に心を奪われた亭主を見ている古女房」にたとえて説明した。(83ページ)

キリスト教に限らず、およそ宗教には「人工的に築き上げられた高慢な知性」よりも「素朴で謙虚な無知」の方が尊い、という基本感覚が存在する。神の真理は、インテリだけがわかるようでは困る。それに触れれば誰もが理解できるような真理でなければならない。とりわけアメリカは、ヨーロッパという旧い世界との対比で自分のことを考える。ヨーロッパは、知的で文化的だが、退廃した罪の世界である。自分たちはそこを脱して新しい世界を作ったのだ。(85ページ)