拾遺集(29) Aus meinem Papierkorb, Nr. 29

緑の枝 -9- Grüne Zweige -9-

ユンガーが兵士となってからのもろもろの体験はもちろん、接した人間の一人一人も、それまで出会ったことのない新種 species nova ばかりであった。ハノーファーで士官候補生として入隊したとき兵舎で4人が同室になった。その兵舎にはそれほど長く住むことはなかったものの、町なかの一室、別の兵舎、野営地、そして前線にも、みな揃って移動した。ともに行動するグループの人数は増えていったが、最初に共同生活を送り教練を受けた4人があくまで彼にとっては特別な仲間であった。とはいえ付き合いが軍隊生活の枠を超えることはなかった。この4人は憂鬱質・多血質・胆汁質・粘液質の四気質を見事に体現していたと言うのだが、改めてそれぞれについて名前(ファーストネームはなくファミリーネームのみ)を添えて詳しく紹介される。まず憂鬱質。背が高くすらりと細身の優美なマンタイ Manthey は、仲間のうちで兵士であることに最も努力が必要な人間であった。とにかく規律というものを憎んでいた。それは本人に規律が無いからではみじんもなくて、むしろユンガーを含めた5人の中で誰よりも規律のある人間だったが、それは種類の異なる別の規律、誠実であること、意のままにならない自らに対する戒めだ。上品で贅沢な趣味の持ち主であり、それは精神的な事柄でもそうだった。話を交わすのはごく少数の相手だけで、中隊で行進しているとき、たまたま気の合う同僚と並んだときなど、その会話が聞こえてくることがあった。その文学議論はユンガーにはいささか些事にこだわりすぎと思えた。

彼は工場経営者の息子で生粋の都会人であった。都会育ちの者に軍務はつらいものになる。彼は規律を嫌っていたが、行進で取り残されたり、疲労した様子を見せるくらいなら舌を噛み切っただろう。長い行進のあと、塹壕の縁や階段で座っているのを見ると、憔悴して顔色は青く眼差しはいつもより暗く燃えていた。規律嫌いでありながら、軍隊への忠誠心・名誉心 esprit de corps があり、5人の中で最年長者だったので、仲間の振舞いにもそれを求めた。ユンガーが路上で紙袋からサクランボを食べ、種を吐き出しているのを目にして、マンタイはその夜、育ちが良く礼儀作法を守るべき人間、すなわち士官候補生たるものは路上でものを食べたり、紙袋を持って歩いてはいけない、と咎めた。マンタイは功名心の強い負けず嫌いの人間で、社交の形式やしきたりを重んじた。だが5人の内ただ一人、訓練で体が鍛えられず、健康を損ねた人間だった。ソンムとデーベリッツ演習場までは行動を共にしたが、そのあと肺の疾患と診断されて除隊、ユニフォームを脱いでサン・モーリッツへ赴いた。

多血質のニースキー Niesky は一筋縄ではいかない厄介な人物で、まず憂鬱質のマンタイと気が合うのが妙だった。いつも何か躁的なほど陽気であったものの、その陽気さには常にイライラしたところ、挑発的なところがあった。この落ち着きがない、ちょこまか動く小男はいつも部屋で騒音を立てる。口笛、歌、叫び、ののしり、動物の咆哮、怒鳴り。朝、ベッドから出て洗面器の水を部屋中に飛び散らせるところから彼の騒々しい一日は始まる。規律というものには無縁の男だが、課せられた仕事は楽々とこなした。何事であれ策を巡らせ抜け道を探して処理する、という気構えでもって事にあたったのである。

彼ら候補生はカジノ(将校集会所)で士官たちと昼食をとる決まりであった。その機会と、またそれぞれが夜の街へ出るとき制服を着替える。ニースキーは昼は士官の監督下できちんと規定通りの服装だが、夜はとんでもない装いで街へくり出すのだ。折れ曲がった柔らかい帽子、白い襟を上着の襟の外に出し、茶色の革の剣帯、エナメルの長靴。ここまではともかく、長靴には銀の拍車を着けるところまでやってしまう。歩兵部隊将校に拍車は許されていない、馬の訓練のため槍騎兵兵舎に行くときだけ例外的に装着するものだ。

夜、マンタイと連れ立ち、兵舎を出て町の少女たちと会う時は、彼は精一杯の盛装をして見せた。それでも規範破りの変更などとは一切無縁のマンタイの優雅さには及ばなかった。ニースキーは何事も無頓着に済ませることなく気を張っていたが、しつけの悪さが出て、繊細さに欠けていた。通俗的な下品さがあって、常に品のなさが現れた。しゃれや冗談を言う時にそれがもっとも目立った。おかしな言い回しや言葉の遊戯には、彼の身振り表情と同様の矛盾撞着があり、この撞着の底には、ユンガーには解らないし解りたくもない無軌道、無節操と歪みが隠れているのだろうと思った。

穏やかな胆汁質のシャフナー Schaffner は、ニースキーの振舞いにはきびしく痛烈に報復した。その応答にはどこか相手を見下すところがあるとユンガーには感じられたが、ニースキーはまったく気づいていなかった。その言いようには一切の敵対者をハエを払うように跳ね返すところがあった。シャフナーは姿の良い、美男と言っていい容姿で、その容姿端麗には男らしさがあった。だが同時に辛辣さがあり、物事を陰気に見る傾きがあった。振舞いは不精に見えたが、それは無駄な動きをせず口数が少ないからであった。

しかし恐らく彼は5人のうちで最も功名心が強く、自分の計画と計算を追及する人間だった。ユンガーは彼と行動することが一番多かった。シャフナーの方が信頼を寄せてきたからだ。すべてをきちんと整頓しているので、読書や文通に多くの時間を当てることができた。品位を重んじ悠然と話し、せわしなく動いたり、せかせか話すことには反感を持っていた。ニースキーのみならずマンタイをも嫌ったのは、彼をライヴァルとして見てのことであった。シャフナーは何もかも努力して獲得してきたが、マンタイは楽々と手に入れていることに反感を持った。自分と同じ一人っ子であったが、甘やかされて育った、わがままでスノッブだと批判した。

粘液質は、「名前の通りの静かな人物」としてすでに名の挙げられていたシュティラー Stiller だ。他の3人はみなそれぞれに功名心を持っていたが、この人物だけは例外だった。彼との間には争い、口論は起きず、からかおうとしても本人はにこにこしているだけ。明るく静かで穏やかだが、ひたすら自分の夢の世界で生きている。そこは子供時代の記憶からなる世界、軍隊に入ってようやく終わった世界であった。ベッドの縁に腰かけているときも、ユンガーと並んで行進しているときも、彼は周囲のことは意識になく、自分の魔法の国に沈みこんでいる。軍隊に入って子供の世界からゆっくりと目覚めさせられているところだった。その目覚めにはときに痛みを伴った。ぼんやりと過ごすこと、眠ることが好きで、夜、町に出ることもめったにない。こういう不精なところを周りの人間は精神的に未発達なのだと見なしたが、ユンガーの見方はそうではなく、そこには《夢見る知性》があるのだ、それは他人には容易に見えないのだ、という印象を持った。

シュティラーとはこんな因縁もあった。1917年の夏、前線へ出る前、町なかに借りることになった部屋へ行くと、なんと室内にシュティラーがいて、半身裸で金盥の前で体を洗っているところだった。二人で大家の許へ駆けつけると、二重貸されていたのだった。どうせ長くはいないのだから、と二人は共同で借りることにした。この大家というのが吝嗇家で札付きのネコババ女であることがすぐに露見、彼らの持っている軍用食品すら安全ではなく保存容器の中にまで指を突っ込む始末。それにも二人は笑った。また話し好きで、彼女のキッチンにゆくと若いころ各地の市でレープクーヘン売りとしてやってきた話をする。特に顔を輝かせて話すのは、市でいかに巧妙に取り締まりの警察をごまかしたかという武勇伝を物語るときだった。ユンガーとシュティラーは顔を見合わせて、自分たちの奇妙な立場に涙が溢れるほど大笑いとなり、キッチンを飛び出し、全身けいれんに襲われたようにベッドに転がり込んで、シーツで笑いを押し殺さなければならなかった。

これがシュティラーと過ごした最後の日々だった。再び会うことはなく、折々にさっと認めたはがきを受け取っただけだった。彼は翌年3月にヴロクール(*)で戦死した。戦闘のごく短い合間に、鉛筆で走り書きして寄こした最後のはがきに、「ここは怖い、ウンチを漏らしそうだ」とあった。冗談っぽく書いていたが、この言葉を読むたびにショックを受けた。というのは彼の姿がありありと眼前に浮かんだからだ。ようやく夢の世界から目覚めた、目覚めたら死んだ、死ぬためにだけ目覚めたのだ。

Das waren die letzten Tage, die ich mitb Stiller verbrachte. Ich sah ihn nicht wieder, ich erhielt nur manchmal eine flüchtige Karte von ihm. Er fiel im März des nächsten Jahres bei Vraucourt. Auf der letzten Karte, die er mir in einer kurzen Pause zwischen den Kämpfen schrieb, hatte er mit Blei hastig vermerkt: "Hier saust der Frack. ". Das klang scherzhaft, mich aber erschütterten diese Worte, je öfter ich sie überlas. Denn ich sah ihn vor mir; er war jetzt wach geworden, aber wach nur um zu sterben, wach nur für den Tod. (S.166)

デーベリッツでの教練を終えて、ユンガーは下士官となり、休暇を得て故郷の家で過ごした。懐かしい風景の中を歩き回る。森の中、湿原、荒地を歩き、そして川で水浴びをして咲き始めたスイレンの花を眺めた。木々も茂みもすぐそこにあるが、「これはみなお前のものではない」という感じがした。かつては自分のものだったが、いまやそうでない。庭はすでに荒れていた。庭師ローベルトはいなくなっていたのだ。

1917年の7月。兵舎の奥の、塀に囲まれた小さな中庭に彼らは立っていた。マロニエの木が夏の暑い日差しを遮ってくれていた。前線へ出征する連隊の士官・士官候補生の特別儀式ばった制服点呼が行われた。彼はシャフナーとシュティラーの間に立っていた――マンタイはすでにサン・モーリッツで療養していた。そのあとすぐ前線の分隊に分けられ、ハノーファーを離れてブリュッセル経由で連隊の駐屯するカンブレ Canbrai に向かった。

到着して連隊長の接見を受けると別々に中隊に分けられ、ユンガーは士官候補生メルリンス Mörlins とともに第三中隊に配属された。カンブレに滞在中、多くの部隊の中に兄のエルンストを探したが、見つけることはできなかった。やがて部隊は列車に装備を積み込んで前線へ向かった。ドゥエ Douai リール Lille ルーベー Roubaix トゥルコワン Tourcoing を過ぎ、コルトレイク Courtrai (Kortrijk) イゼゲム Iseghem コルテマルク Cortemarc (Kortemark) を経由した。このコースから彼らの目的地は明らかだった。スターデン Staden に着くと下車の命令を受けた。彼らはフランドルの戦線に投入されたのだ。

ひっきりなしに砲声が押し寄せてきて鈍い轟音が耳を満たす。大きな太鼓が打ち鳴らされるような響きで、これを耳で追っている間、話し声はやんで物思わしげな沈黙が訪れた。頭上を無数の飛行機が前線へ飛んで行った。数羽のコウノトリがゆっくりと飛んでゆくのをユンガーは見た。兵士たちは駅を離れて草原に陣をしく。やがて夜霧に覆われ、彼らは並んで湿った草をかき分け横になった。夜明けは冷えこんでユンガーは凍えた。夜中にイギリス軍砲兵隊の発射する砲弾が地面を震わせるとき、隣に伏せる者も身体を震わせ、彼にギュッとしがみつく。爆発は次第に近くなり地面を激しく揺らし、そしてまた遠ざかっていった。

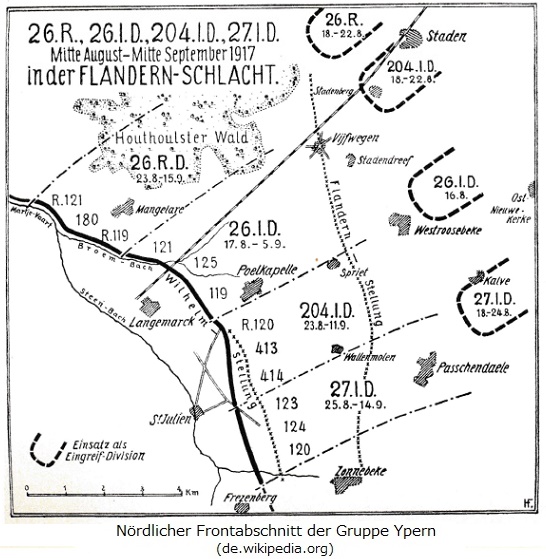

朝になり、メルリンスとともに第三中隊の軍曹を探した。中隊はすでに陣地に進んでいたので、二人は夜まで食料運搬車の横で過ごすことになった。辺りは豊穣なフランドルの農場で、生け垣や庭の中を歩き果物の木の下で横になった時、彼は深い憂愁に捕らわれた。そんな夢見心地はイギリス軍の砲撃で破られる。砲弾が駅に集中、火災が発生した。この混乱の中で住民たちは荷物をまとめて脱出し、家畜は追いやられる。メルリンスを探したが、彼は潰瘍を患い発熱、顔がはれ上がっていて、軍曹に留まるよう命じられた。ユンガーは単身で兵糧車両と共に進む用意をした。陽が斜めに射し、豊かな農場が広がるなか、藁ぶき瓦ぶきの農家が見える。いたるところ水のたまった砲弾の穴、豊穣な農場が火山の山肌のように変わる。道端に馬の死骸が転がっている。前線に近くなればなるほど風景は変わっていった。夜になると自分の手も見えない漆黒の闇。ホウトゥルストの森[下図参照]を突っ切って進む、壊れて動けなくなった車両が多くあった。道端に弾薬が山のように積んである。森一帯に重く甘い腐敗臭が漂っていた。

| ホウトゥルストの森 Houthulster Wald: Houthulst (in älteren deutschen Artikeln auch Houthoulst) は、1917年7月31日から同年11月6日まで戦われた「第3次フランデル戦闘」Dritte Flandernschlacht od. Dritte Ypernschlacht(英語・日本語では »Battle of Passchendaele«「パッシェンデールの戦い」、また »Third Battle of Ypres«「第三次イーペル会戦」とも)の主戦場近くの森。 |

ユンガーと兵糧車両は行軍中の部隊に行き合い、部隊の陣地、砲弾孔に行きあたり、そして車両は動きが取れなくなった。いたる所に潜んでいる砲兵隊から撃ちかけてくる砲撃が空気を震わせる。思いがけない一斉射撃を受けて、驚いた馬がいななきながら駆けていった。墓地に造られた地下壕で状況の説明を受けているとき、塹壕の間近にイギリス軍の砲弾が着弾した。ユンガーたちは飛び散る土砂を浴びて土塗れになったが、坑道の入口に立っていた者は慌てて深いところへ潜った。ユンガーは、実はあやうく命を落とすところだった、すぐ後ろにいた兵士が倒れかかってきた。夜の闇が隠していたが、ときどき射す明りで周りは完全な廃墟と知れ、彼はその只中に来ていたのだった。

7時間以上行進して、夜明けに中隊に行き着いた。中隊長ザントフォス Sandvoß にまみえると、班 Gruppe となる数名の兵士を与えられた。細かい雨が降ってきた。塹壕の壁の凹みに横になり、湿った粘土の上で休息をとった。すぐに出発の命令が下され、最前線の陣地へ移動したが、穴だらけの土地で、バラバラになり膨れ上がって臭気を漂わせている馬の死体の転がる横を進むのだった。

それは朝5時ころだった。薄く朝霧が漂っていたが、イギリス軍の飛行機の1機が我々を見つけ、たちまち我々の上を旋回する飛行機は11機を数えた。鈍いサイレンを鳴らす。ハゲタカのように襲いかかってくる。ごく低空まで下りてくるので、パイロットの顔がはっきり見えた。すかさずイギリス砲兵隊の発する弾丸が雨あられと降り注ぐ。新たなサイレン音が砲撃の方向を我々に向ける。柵越えに榴散弾(**)が光り、数メートルの土柱が右左、前後ろに立ち上り、先へ進めなかった。

Es war gegen fünf Uhr morgens und trozt eines leichten Frühnebels ziemlich hell. Ein englischer Flieger erspähte uns, und gleich darauf zählte ich elf Flugzeuge, die uns umkreisten, wie Geier auf uns niederstießen und dumpfe, heulende Sirenensignale abgaben. Sie ließen sich so tief herab, daß ich die hellen Gesichter der Piloten erkennen konnte. Sogleich setzte das Feuer der englischen Artillerie ein, und ein Schauer von Geshossen fuhr auf das Gelände herab. Neues Sirenengeheul lenkte das Feuer auf uns zu. Über den Hecken leuchteten Schrappnellblitze, und meterhohe Erdsäulen spritzen rechts und links, vor und hinter uns auf. Wir kamen nicht weiter. (S.170f.)

小さく盛り上がった土の斜面に寝転がり、兄のエルンストから貰った海泡石のパイプを吹かす。その場所からは戦場がよく見通せた。右手には負傷兵が担架で運ばれているところだった。ユンガーは砲弾が作った漏斗状の弾孔、木の幹や枝で覆われた穴を探して3人の部下と入った。歩くのは甚だしく困難なので日中はそこに留まり、煙草を喫い、眠り、ベーコンの塊にナイフを入れて切り分けた。砲撃は緩むことなく続き、破片が隙間だらけの天井の上、突き抜けてゆく。泥まみれのゴミが降り注ぎ、重い不発弾が転がる。周囲の地面に書簡類がまき散らされていた。時間つぶしで目を通す。受取人はおそらくすべて戦死したであろう。数日のうちに自分もそうなるだろう、と彼は思った。そして再び眠りに落ちる。やがて伝令が攻撃命令を伝えてきた。2大隊により攻撃がなされた。

枯れ果てた大地にガスが漂う。ガスマスク着用が命じられた。この瞬間、激しい射撃を受けた。イギリス軍に察知されていたのだ。混乱のなか入り乱れて進む。敵に向かって、村の廃墟に向かって、建物のあった場所は土にレンガの赤っぽい色がついていてわかるだけ。ユンガーたちはそこへ飛び込んでガスマスクを外す。左にエーレルト Ehlert 少尉が膝をついて屈んでいた。ソンムから知りあいになった仲間だ。砲火の勢いたるや想像を絶した。目の前は火の壁が揺れ震え、絶え間なく爆発が続く。建物の破片、土の塊、瓦のかけら、鉄片があられとなって降りかかり、ヘルメットに当たって火花を散らす。二度、近くですさまじい大音響がして、待避壕はばらばらに砕けた。

エーレルトの号令で右を見ると、前方を指さし、後ろに合図した。弾孔を飛び出すと榴散弾の眩しい光、目の前で3メートルほどの土柱が上がる。ユンガーは胸と肩に鈍い衝撃を感じた。銃が手から落ち、頭部が後ろに引かれ弾孔に引き戻された。意識がかすむ中で傍らを走ってゆくエーレルトが「こいつ、やられたな」と叫ぶのが聞こえた。彼と再び会うことはなかった。攻撃が失敗に終わって、彼は部下もろとも戦死した。後頭部に受けた弾丸が致命傷だった。

長い失神から覚めたとき、辺りは静かになっていた。体を起こそうとすると、肩に激しい痛みを感じた。動くたびに痛みは増した。息は短く、断続的だった。肺は十分に空気を吸えなかった。二カ所に受けた衝撃のことを思い出した。跳弾で肩と肺をやられたのだと思った。体を楽にするため、襲撃装備品と剣帯を投げ捨て、どうにでもなれという気分でガスマスクも捨てた。鉄のヘルメットは残し、野戦水筒は腰のカギにぶら下げた。弾孔から出るのには成功したが、長い時間の苦闘の末たどり着いた次の弾孔で疲労困憊、半ば気を失った状態で横になった。再度移動を試みたが徒労に終わり、大切な水筒を失った。激しいのどの渇き、雨が降り始めたのでヘルメットに溜めて少し汚れた水を飲んだ。前線の様子はわからなかった。辺りは大小の弾孔が連なって、その深い底にいて泥の壁と灰色の空が見えるだけ。雷鳴が近づいてきたが、新たな砲撃の音に消された。彼は壁にピッタリ身を寄せた。粘土の塊が肩に落ち、頭上を重い塊が飛んだ。朝夕の別も分からなかった。

やっと3人の兵が来て、近くにあった小さな小屋まで運んでくれた。そこは負傷者で溢れていた。2人の看護兵が世話をしていた。ユンガーは包帯をされ、水とパンと新しいガスマスクを与えられた。弾孔に13時間いたことがわかった。小屋の外も戦闘が続いていて、鍛造機か圧延機が働いているような音と振動、泥を伴なって叩きつける榴弾が小屋の屋根にバラバラと降りかかる。あきらかに状況は悪くなってきた。英国兵が押し寄せてきて残余の防御兵が後退、いまにも小屋の前に英国兵を見ることになりそうだった。彼らはどんどん近づいてきて、双方の叫び声がいよいよ物騒になってきた。

この苦境にあって予期せぬ助けがやってきた。一人の若い、靴からヘルメットまで泥で汚れた士官が小屋を覗き込んだ。彼が私の上に屈みこんだときはじめて誰か分かった。というのもその顔も泥痕で覆われていたからだ。それはエルンストであった。私は彼のことを心配していた、というのはその前の日、彼が戦死したとの報告があった、とある下士官から聞かされたからだ。兄の方にもまた私に関して同じような噂が届いていた。兄は周囲を見回し、私を見つめ、両目に涙を浮かべた。我々は同じ連隊に所属しているとはいえ、このような再会は広い戦場では驚くべきこと、衝撃的なことであった。兄はすぐに私の許を離れて、彼の中隊の残りの最後の兵士を連れてきた。私はテント用布地に寝かされ、その紐に若木を通して運ばれた。

In dieser Not kam eine unvermutete Hilfe. Ein junger Offizier, der von den Schuhen bis zum Stahlhelm mit Lehm beschmiert war, spähte in die Hütte herein. Ich erkannte ihn erst, als er sich über mich beugte, denn auch sein Gesicht war mit den Spuren der Erde bedeckt. Es war Ernst. Um ihn war ich in Sorge, denn ein Unteroffizier, den ich am Tage vorher sprach, hatte mir erzählt, daß er gefallen gemeldet worden sei. Ihn hatte ein gleiches Gerücht, das über mich umlief, erreicht. Er blickte sich um und sah mich an, die Tränen traten ihm in die Augen. Wenn wir auch zum gleichen Regiment gehörten, so hatte dieses Wiedersehen auf dem weiten Schlachtfeld doch etwas Wunderbares und Erschütterndes. Er verließ mich sogleich wieder und brachte die letzten Leute seiner Kompanie herbei. Ich wurde auf eine Zeltbahn gelegt, durch deren Schnüre man einen jungen Baum steckte, und fortgetragen. (S.175)

[付記]

この頃の兄エルンストの動静について Helmut Kiesel: Ernst Jünger (2009) には、以下のようにある。

[1917年]7月の終わり彼の部隊は、広範囲で砲兵隊の戦闘が繰り広げられているフランドルへ移され、伝説的なランゲマルク(イーペルの北8キロ)近くの戦線に投入された。7月29日に、重傷を負った弟のフリードリヒ・ゲオルクを後方に送ったりしながら、数日後、潰走する兵士の少人数の班でイギリス軍の進撃をよく食い止めることができた。

Ende Juli [1917] wurde die Einheit dann nach Flandern verlegt, wo ein weiträumiger Artilleriekampf tobte, und kam in der Nähe des legendären Langemarck (acht Kilometer nördlich von Ypern) zum Einsatz. Am 29. Juli konnte Jünger mit dafür sorgen, daß sein schwerverwundeter Bruder Friedrich Georg zurücktransportiert wurde, und einige Tage später gelang es ihm, mit einer kleinen Gruppe versprengter Soldaten den englische Vorstoß aufzuhalten. (H.Kiesel, S.125)

榴弾が降り注ぐ戦場の中、弾孔を避けて紆余曲折しながら運ばれてゆく。幾度か地面に投げ出され、弾孔の漏斗の底に落とされた。そのあとは担架に乗せられて運ばれた。

この道程では戦闘の破壊ぶりがはっきりと見てとれた。引き裂かれた馬、粉々になった輸送車、野戦厨房そして航空機がてんでばらばらに散らばっていて、まるで巨人の手に粉砕されて形のない塊に変えられたようだった。その中に単独あるいは重なり合った死体が、あらゆる塹壕と貯蔵所にあらゆる腐敗の程度で、顔が黒く膨れたりあるいはミイラのように縮んだりした姿を見せていた。ここかしこに斃れたばかりの血まみれの死体もあった。コンクリートとブリキで覆われた、何故か《コロンブスの卵》と呼ばれる地下壕には二人の士官がいた。その一人が医官でユンガーの救急包帯を見て、破傷風の予防注射を打ち、負傷兵のレッテルをシャツに取りつけた。焼けるような発熱と呼吸困難に襲われる。地下壕のコンクリート覆いが胸の上にあって、息を吸うたびに重い塊を押し上げているのだという想念に悪夢のように苦しめられた。だがそのとき、一種の多幸感のようなものが生まれ、次第に強まっていき、何週間も続くことになった。傷は順調に良くなるだろうという、自分の衰弱からくる感覚だけでなく、自分を苦しめるものは何もない、心配も不安もないと感じるのだった。彼は酩酊したように、それまで味わったことのない至福にふんわり陶酔したように横たわっていた。

Die Verheerungen der Schlacht waren auf diesem Teil des Weges sehr sichtbar. Zerissene Pferde, zertrümmerte Kraftwagen, Feldküchen und Flugzeuge lagen in wildem Durcheinander zerstreut, wie von einer Riesenfaust zerschmettert und in formlose Knäuel verwandelt. Dazwischen Tote, einzeln und in Haufen, in allen Stellungen und Lagern und in allen Zuständen der Verwesung, welche die Gesichter schwarz, aufgetrieben oder mumienhaft eingeschrumpft erscheinen ließ. Hier und da lagen die Frischgefallenen in ihrem Blute. (S.175f.)

翌朝ユンガーは車両に積まれた。激しい砲撃が続く中、砲声が響くたびに馬が鼻を鳴らし嘶く。それは爆発音と負傷兵のうめき声を伴なう《亡霊の軍勢》(***)であった。漏斗状の穴だらけの地面を揺れながら進む車両は負傷兵にナイフで切り裂くような痛みを与えた。大きな野戦倉庫に下ろされたが、そこは負傷兵で溢れていた。絶え間なくけが人の群れが前線から送られてきて、死者は運び出され、負傷者は搬出された。彼は幸せであり周囲の人々を共感の眼差しで眺めた。負傷したり手足を切断した兵士たちを目にして、ユンガーは何ら不快の念も覚えず感情を傷つけられることもなかった。負傷兵たちをも、そこで忙しく立ち働く医師や看護兵たちに感じるのと同じ共感と満足感をもって眺めた。

野戦倉庫は鉄道駅のようなもの、切符ではなく負傷兵の証明書を胸に提げて次々に送り出されていった。ユンガーは数時間後に自動車でギツ Gits の教会へ送られた。到着した順に診察を受けた。

多くの感覚から自分の傷は初めに思っていたよりも重症であると知れた。きっと肺が貫通されていた。というのは黒い血の塊が口や鼻から漏れ出て、そのあと赤い血の泡が出てくるからだった。息が苦しかった。肩の関節も傷ついているに違いなかった。動かそうとしても言うことを聞かなかったからだ。軍服、下着、靴が細切れにされて身体からはがされた。心臓のすぐ上と右肩に血まみれの銃創があった。医師はユンガーの傷を見ると何の手当もなく包帯をしただけで、先へ送るよう命じた。彼はルゼラーレ Roeselare (仏 Roulers) の野戦病院に収容された。砲声は遠くになり呟きのように聴こえた。雨が窓を打つ音を夢うつつに聴いた。ここでの日々の寒々とした灰色の光は心地よかった。朝にはバケツと箒を持ってフランドルのたくましい女性が二人、病室の清掃に来る。彼女らのおしゃべり、笑い、快活な動作は生命と健康の証のように思われた。

Manchelei Wahrnehmungen verrieten mir, daß meine Verletzungen schwerer waren, als ich zuerst geglaubt hatte. Gewiß war die Lunge durchschossen, denn immer wieder drangen mir Brocken geronnenen schwarzen Bluts aus Mund und Nase, gefolgt von schaumigen roten Bläschen. Das Atmen fiel mir schwer. Auch das Schultergelenk mußte beschädigt sein, denn es verweigerte seinen Dienst. (S.177f.)

シャツ一枚だけ身に着けて戦傷者の列車に乗せられたその朝もなお、駅近くに砲弾がおちた。ゲルゼンキルヒェン Gelsenkirchen でおろされ、医師がユンガーの胸部に留まる弾丸を背中側から取り出した。父が書物と飲食物を持って見舞いにきてくれ、同じ連隊の士官、顔に被弾して入院していたゾーレマッハー Solemacher 男爵も、病室に訪ねてきた。男爵がもたらしてくれた一番の朗報はエルンストが生存しているということだった。

* ヴロクール Vraucourt, The village was the site of heavy fighting during World War I. Major battles occurred in this area in 1917 and 1918.

(en.wikipedia.org/wiki/Vaulx-Vraucourt)

** 榴散弾 Schrapnell, Shrapnel は、19世紀初頭から20世紀半ばごろまで使われた対人・対非装甲目標用の砲弾で、野砲や榴弾砲から発射する。砲弾内部には球体の散弾(弾子)が多数詰まっており、目標のやや手前上空で弾丸底部の炸薬を炸裂させ(曳火)、散弾を前下方に投射して人や馬を殺傷し軟目標を破壊する。18世紀末、イギリス陸軍のヘンリー・シュラプネルが遠距離砲撃戦において敵の歩兵や騎兵を効果的に殺傷するための砲弾を開発したのが始まり。 (ja.wikipedia.org)

*** 亡霊の軍勢 wilde Jagd は、ドイツの民間伝承にある、嵐の夜に飛行したと言われる幽鬼の一軍。ロマン派の童話にもしばしば登場し、飛天魔軍、空飛ぶ猟師、幽鬼の軍勢、荒野の狩人などと訳される。またフランツ・リストにこのタイトルを付した練習曲がある。≪Transcendental Etude No.8, Wilde Jagd≫

緑の枝 -10- Grüne Zweige -10-

フリードリヒ・ゲオルク・ユンガーは、戦場で一度も銃の引き金を引くことなく、生きた敵兵と相対することなく、負傷兵として後方に送還された。ソンムでは塹壕で歩哨を務め、夜は物資を運んだ。フランドルでは失敗した攻撃に加わった。すなわち実質的な職務は果たさず、誰の役にも立たずに戻ってきた、一体自分は何をしたのだ、と思った。軍人として周到に積んだ訓練を生かすことなく、何の実績もあげなかった。苦しく労多くそして退屈だった訓練も、どんな実績にも結び付かなかった。成果に結びつかなかった努力は空しいものではないか。だが成果を別にして考えれば、空しさという見かけも消える。意図と成果は別物、努力が報われなかったとしても、目立たぬ予期せぬ成果が生まれていたのではないか……などなど、病床で自問を続けていた。軍の病院で過ごした長い月日ーー9か所の病院を転々としたーーはユンガーにとって悪い体験ではなかった。怪我人の中にいるのは病人と共にいるのとは事情が違った。怪我人は病人より明るく、穏やかで、忍耐強かった。彼は自分の傷が順調に快癒するのを感じたし、自分を見る人々の眼差しにもそれが感じられた。かさぶたは取れ赤い円形の傷跡が薄れていった。肺の傷が残した疲弊は長い時間がかかったものの次第に消えつつあった。ただ右肩はどうしても動こうとしなかった。トレーニングで回復を図ったが、効果はなかった。腕がそこに付いているだけましだ、と言われたが、あまり慰めにはならなかった。

だが、右肘の動きは元々より良くなった感じがした。この感覚は指先まで、その皮膚にまで感じられた。左手より右手の方が繊細な蝕感覚があった。正常な左腕より存在感があった。というのも右腕には悩まされ面倒をかけさせられたからだ。右腕に痛みを覚えないで過ぎた年はなかった。取り除くのに困難な弾丸が残っていて、それとともにいくつか骨のかけらがあるのがわかった。だが繊細で軽快な右手の感覚は心地よかった。

ベッドを離れて歩くことができるようになり、最後に過ごしたハノーファーの衛戍病院を退院し、市内に一部屋を借りた。士官候補生、そして士官に任じられた。以前とは異なる生活になったが、どう違っているかはなかなか言い難い。生き方が新しくなったと感じていた。

士官候補生モリトール Molitor はグルーペン通り Grupenstraße の角家に住んでいた。背が高くすらりとした容姿、ダンディであった。その家は多くの角家と同様、きょう慢で卑しく、うさんくさいところがあった。階下は配達の仕事で、着古したお仕着せを身に着けた、いわゆるメッセンジャー・ボーイをやっていた。これで町中に連絡が取れるので重宝だった。モリトールの女家主は抜け目のない、すれっからしの、強欲な、典型的な狡猾家主 Wirtin Hurtig であった。この種の宿所は人の出入りが絶えることはない。短期長期の宿泊者が次々と住み替わった。だが兵営近くのウォータールー広場に面するモリトールの部屋は人気があった。駐屯地で負傷した士官候補生の寄り合い場所となっていて、ユンガーも毎日出かけた。友人というより戦友同士、おしゃべりして、夜は飲む。モリトールともっと親密な連中はそろって劇場に出かけ、ある若い女優の取り巻きとなっていた。

ユンガーには遊蕩息子 jeunesse dorée(*) 風に見えるものは全て縁がない。孤立した absondern 人間という自覚はあるが、選別された aussondern 人間と思ったり、何かの徒党集団 Clique(**) の仲間になることはなかった。モリトールは自分の置かれた立場を外から強制された、やむを得ない、やがて過ぎ去る状況とみていた。何もかも計算ずくの生活で、軍服を脱いだ暁には商社の営業所に入り、従妹の一人と結婚すると決めていた。彼に本当の現在はないのであった。これはユンガーを驚かせた。この冷徹な将来展望には温かみがなかった。こちらの存在がまったく視野に無い未来を持つ人間と、どのような友情が結ばれよう。

もっと私を驚かせたのは、あるとき彼の部屋で私に向かって述べたことだ。そのとき彼はこう言った。それまで自分は唯一無二の人間だと思っていたが、17歳になったとき周りの人間は自分と何一つ変わりがないと気づいたのだ、と。この意見に接したとき、私はただただ意表をつかれた感じで、この印象は二度と消えることはなかった。彼の意見は私の身中で破裂した弾丸のようだった。強い不快感を覚え、そんなことを君は言うべきでないのだ、とユンガーは思った。なぜ彼の意見が忘れられなかったのだろう? 私には、人間はみなその人にしかないものがあるのだ、人間が人間であるにはそれを重んじなければならない、との信念があった。モリトールは自分自身のためにもそのことを尊重しなければならない。だがそれだけではない。何か新しいもの、フレッシュなものを含む思想・傾向はそうした意見から距離を置かねばならない。そんな考えは私にとって魂のないもの、まるで機械人間の眼差しで周囲を見渡していたる所に同じ機械的な動きをみつけるようなものなのだ。1918年の夏、ユンガーは町の中心の高層階にある部屋を借りた。病院から離れることができたのは嬉しかったが、そんな鳩小屋みたいなところに住むのは愚かなことだった。病体からまだ回復していないので、階段を上がるとき玉の汗をかくのだった。踊り場に来るたびに立ち止まって、心臓が早鐘のように打つのを聞く。だが彼の部屋はルーフガーデンへ通じていて、青い空にアマツバメが矢のように飛び交うのを見たり、その鳴き声を聞いて飽きることはなかった。箱に植えて高く伸びている黄や赤の金蓮花の間にデッキチェアを置いて寝転んでいた。引き続き医師の治療を受け、毎月医師団の診察を受けたが、なお前線に出るのは無理とされた。

Was mich noch mehr erschreckte, war eine Bemerkung, die er einmal auf seinem Zimmer mir gegenüber machte. Er sagte mir da, daß er sich bis zu seinem siebzehnten Jahre für einen einzigartigen Menschen gehalten, dann aber erkannt hätte, daß die Menschen seiner Umgebung sich in nichts von ihm unterschieden. Der Eindruck, den diese Bemerkung auf mich machte, war ein ganz unvorhergesehener und verwischte sich nie. Seine Bemerkung war wie eine Kugel, die in mir explodierte. Ein starkes Unbehagen ergriff mich, und ich dachte mir: das hättest du nicht sagen dürfen. Woran lag es, daß ich seine Bemerkung nicht vergaß? In mir war die Überzeugung, daß jeder Mensch etwas Einzigartiges war und darauf halten mußte, wenn er ein Mensch bleiben wollte. Schon seiner Würde wegen mußte er darauf halten. Aber nicht nur ihretwegen. Jeder Gedanke, jede Neigung, in der etwas Neues, Frisches war, mußte sich einer solchen Bemerkung fernhalten. Sie hatte für mich etwas Seelenloses und war wie der Blick eines Mechanikers, der sich umsieht und herausfindet, daß überall die gleichen mechanischen Bewegungen sich zeigen. (S. 183f.)

何の任務もなく、平日はずっと町で過ごし、日曜日には休暇をとって両親のもとに帰った。お前がここにいるのはおかしいぞ、という考えが何度も浮かぶのであった。なぜ今ここにいるのだ? 答えはなかったが、問いが止むことはなかった。彼はもはや環境と一体の子供ではなかった。新たな多幸感でもって胸に息を吸い込んだ。憂鬱でありながら幸せを感じられるのかも知れなかった。周囲は駐屯地に滞在する連隊の士官たちばかり。それは片目、片腕、片脚、びっこの士官たち、ふるいにかけた残りもののようだった。彼らの中にいると、なお撃ち合いが続き、弾丸の飛ぶ音が聞こえてくる気がした。ユンガーは彼らと食事をし、彼らと夜の町へ出かけた。

1918年の9月、マルキオン Marquion で肺に銃弾を受けた兄エルンストがハノーファーに送られてきた。

[付記]すぐに見舞いに行ったが、亡霊じみた蒼白な顔、高熱が続く状態に驚かされた。身体は痩せ細っていた。銃弾を受けてからも捕虜とならないために走り続け、包囲を脱したとのこと。だがエルンストは急速に回復し、すぐにベッドを離れて町を散歩できるようになった。10月にはいって、弟がオルデンブルク Oldenburg に任地換えになるまで兄弟は一緒に過ごした。フリードリヒ・ゲオルクの異動先は楽な勤務だった。彼は町の外の大きな庭園の中で過ごし、夜は泥炭を燃やす大きな暖炉の前で過ごした。たっぷりの時間を読書に費やし、なかでもトラークル[Georg Trakl (1887-1914) 薬剤士官補として第一次大戦に従軍、コカイン服用による自死]の詩に沈潜した。

エルンストは戦闘中に何度も負傷し、戦場と病院を行き来したが、出征してから終戦までに都合14発の弾丸を受け、摘出時の手術跡も含めて20か所の傷跡がある、云々と『鋼鉄の嵐』("Stahlgewitter" 戦場で書き続けた日記をもとにした戦記。1920年私家版、その後公刊)で記しているとのこと。[Helmut Kiesel: Ernst Jünger, S131]

その彼の最後の負傷となったのが、バポームの戦闘 Schlacht bei Bapaume (Marquion は Bapaume の北東数キロにある小村) で、1918年8月25日のことだった。[Helmut Kiesel: Ernst Jünger, S138]

11月、終戦。大隊の命令を受けてオルデンブルクからハノーファーに戻った。そこは何もかもが紛糾して混乱の極みにあり、指揮命令系統は機能していなかった。

ユンガーは若い士官らしく持ち物はトランク一つの身軽さでハノーファー市中で部屋を借りて住み、町の西、そして東、また西と転々と住まいを変え、町を詳しく知っていった。選帝侯時代の、王国時代の、ライプニッツの、赤コート(***)の、それぞれの時代のハノーファーの歴史。通りを歩きながら過去をよみがえらせ、記憶を呼び起こす。町の中核には飾り気のない低ザクセン風の性格がもっとも純粋に残っている。農民と商人が行き交う市場。散歩のコースはマッシュ Masch へ、アイレンリーデ Eilenriede へ、そしてヘレンハウゼン Herrenhausen にまで。ヘレンハウゼンの公園は夏には背の高いブナの木々と水辺が心地よい。ぼんやりと物思いにふけるのに恰好の場所だと思われた。

町は敗戦後の混乱と不穏な空気に満ちていた。いたる所に敗戦のしるしが現れ、戦争は内戦へ移る形相を呈していた。街頭演説、集会、旗を掲げての行進。雨の多い冬にはインフルエンザが流行、多くの死者が出て、その中にフランドル戦線でありとある危機を切り抜けてきた中隊長ザントフォス Sandvoß も含まれていた。ユンガーも罹患を免れることはできず、丸一日意識のない日があるほどだったが、幸い回復した。亡くなった兵士は軍礼で葬られ、そのおりには士官が必要ということで、ユンガーは日に二、三箇所の墓地を巡ることもあった。数か月のあいだ、ショパンの葬送行進曲か "So leben wir alle Tage"(****) を聴かない日はなかった。楽しい仕事ではなかったが、進んで従事した。死者、たいていは若い兵士で、その中に知友もいた。若い世代が大鎌で駆られたようだった。なおも病院で、持ち物もなく身内の看取りもなく亡くなってゆく者がいた。

兄エルンストはウォータールー広場すぐ近くの、連隊出入りの仕立屋の家(Mittelstraße 7a parterre [Helmut Kiesel, S.142])に住んでいた。兄のもとには常に来客があり、戦争による時代の変わり目を映す離合があった。誰しも時は過渡期にあり新しく人生を組み立ててゆかねばならないと感じていた。ある日に形作られる小さなサークルはまた直に解消し、新しい顔ぶれが古い顔ぶれと入れ替わった。傍にいるとフリードリヒ・ゲオルクは渦まく早瀬の水流にもてあそばれているような気分であった。現実のものと思っていたことがもはや現実のものではなかった。当時、初めてクービンの絵を見た。

[付記]クービンの素描には現実の中に隠されている廃墟が描かれていた。ユンガーは今まさに、のどかな風景であった田園あるいは市街が、廃墟と化した戦場から戻ってきたばかりなのだ。

クービン Alfred Kubin (1877-1959) は幻想的、表現主義的なオーストリアの素描家、作家、挿絵画家。兄エルンストは "Die andere Seite" を戦地の書店で買って読み感嘆し、書評を書き、クービンと折に触れ文通を続けることになった。書簡集『ある出会い』(1975) がある。

[Helmut Kiesel: Ernst Jünger (2009)] また福本義憲「瓦礫の国からの帰還 A・クービンの幻想小説『裏面』における夢・空間・眩暈」(2011.01 "Phases") 参照

"Die andere Seite" には邦訳2種あり。吉村博次『裏面: ある幻想的な物語』(河出書房新社 1971) 、野村太郎『対極--デーモンの幻想』(法政大学出版局 1971.03)

クービンはあらゆるものに隠されていて、時と共に現れ来る廃墟を見ている。私には、指でなぞることはできないがいたる所に見つけられる、古い家屋のしっくいに作られたひび割れのように思われた。不気味な場所が増えてきたというのが、その時私に付きまとっていた知覚であった。それがとても重荷になったが、逃れることができなかった。とことんつきあうしかなかった。なにしろ息抜きの娯楽の中にも忍び込んできたのだ。すさまじく困難な年月の後は誰にも少しの慰安は必要としたが、

Er sieht die Ruinen, die in jedem Ding verborgen sind und mit der Zeit herauskommen müssen. Mir war, als ob sich, wie in dem Verputz alter Häuser, Risse gebildet hatten, die man zwar nicht mit dem Finger nachziehen konnte, die sich aber überall fanden. Daß die unheimlichen Orte sich vermehrt hatten, war eine Wahrnehmung, die sich mir jetzt aufdrängte. Ich konnte ihr, so lästig sie mir wurde, nicht ausweichen, ich mußte ihr auf den Grund gehen, denn sie schlich sich auch in den Genuß ein. (S. 191)

いつも何かし損なっていないかと恐れて生きているので、何もかもし損なう。私はそれに苦しめられた。きちんと過ごしていると思えなかったし、その瞬間を捕まえておこうとしたが、混乱と隘路を抜けるように、この時代の不安の中を通って行かねばならなかった。当時のことを思い返すと、人々の顔や動きが疾走する影のようで、しかし私はそれをよみがえらせること、言葉に表現することはできない。当時ある少女と知りあいになった。

Man versäumt alles, weil man in der Furcht, etwas zu versäumen, beständig lebt. Mich peinichte das, denn mir war nicht wohl dabei, ich wollte den Augenblick festhalten, doch mußte ich wie durch einen Strudel und Engpaß durch alle Unruhe diese Zeit hindurch. Wenn ich an sie zurückdenke, sind die Gesichter und Bewegungen wie geschwinde Schatten, aber ich kann sie nicht beleben, nicht zum Sprechen bringen. (S. 192)

そのころ知りあいになった一人の少女の名前も顔も思い出せない。だが彼女の記憶はいまなお落ち着かない気持ちにさせられる。アイレンリーデ周縁の家に住んでいて、私たちはそこで会うのがいつものことだった。彼女は夕方は数時間しか自由になる時間がなく、町へ行ったり戻ったりするのは時間がかかりすぎるので、私たちは森の中を散歩しておしゃべりに興じるのだった。気候はとても穏やかだったので、雑木林の縁で私の外套を広げ、地面に敷いた。剣を地面に突き刺し、剣の柄に帽子をかけた。街灯の明かりが枝を通して漏れてきて、湿った木々から滴が落ちて来たが、私たちは、暖房のある部屋にいる人のように、寒さなど感じなかった。忘れられないのは彼女の声、笑い、そして陽気さであった。手紙も何通かくれて、それは長らく取っておいたが、そのおどけた調子が気に入ったからだ。ユンガーは町を離れたあと、彼女のことがしきりに思われた。その時になって自分自身を非難しても、彼女を呼び戻すことはできなかった。

Ich kann mich weder an den Namen noch an das Gesicht eines Mädchens erinnern, das ich damls kennenlernte. Und doch schafft mir die Erinnerung an sie noch heute Unruhe. Sie wohte in einem Hause am Rande der Eilenriede, und dort pflegten wir uns auch zu treffen. Sie konnte sich an den Abenden nur für einige Stunden frei machen, und da es uns zuviel Zeit genommen hätte, in die Stadt hinein- und zurückfahren, gingen wir im Walde spazieren und plauderten. Da das Wetter so mild war, zog ich am Rande des Gehöltzes meinen Mantel aus und breitete ihn auf den Boden. Den Degen steckte ich in die Walderde und hängte die Mütze an seinen Knauf. Die Lichter der Straßenlaternen schienen durch das Gezweig, es tropfte von den feuchten Bäumen, doch empfanden wir die Kühle sowenig wie jemand, der in einem geheizten Zimmer sitzt. Was ich nicht vergaß, war ihre Stimme, ihr Lachen, ihre Fröhlichkeit. (S. 192)

身の振り方について考えた。兵士であり続けることはできない、さて何をするのか。時間はできるだろう。それは何のための時間か。きちんと言えることは何もなかった。急ぐことはなかったし、急がせる者もいなかった。何を職業にするか決めようとも思わなかった。当てもなく過ごせる状態は好ましいものだった。気儘に過ごすこと、それ以上は願わなかった。願いがあるとすれば、来るべき春は田舎で暮らしたい、ということだけだった。冬の終わりに向かうころ、イギリス、フランスの収容所にいる捕虜の帰還準備の時に当たっていた。帰還する兵士たちには新しい制服を支給して帰郷させねばならなかった。それまでは教練に使っていた宿営地がその場所に充てられ、ユンガーも滞在したことのある宿営地がその一つに指定されて、3月初め、赴任命令を受けた。

同じ命令を受けたリューネブルク竜騎兵の士官とともに現地へ赴いた。幾分か気が軽くなった心地で、時間に余裕があるだろうと数冊の本(当時熱心に読んでいたヒューム『人間知性研究』もその一冊)を携えて出かけた。赴任先は大変やせた荒地だったが、ユンガーは気に入った。その土地の縁で育った(「緑の枝 -1-」参照)記憶があって親しみを覚えたからだ。エリカの木が生い茂った広い荒野、奇妙な形のビャクシンがそびえる平原は散歩する場所がたっぷりあった。この景色は馴染みのものだった。荒地羊の群れを率いた羊飼いか、またミツバチの箱を持つ者の姿しか見かけない。大小の松林。いたるところにシラカバとカラマツの群れ。湿地もあった。広い地平線が見えることが殊に気に入った。

ユンガーが着任した時、施設はほとんど空っぽであった。そこで訓練していた部隊は四散し、残った者たちは自分勝手に生活していた。規律などない状態で、警備体制も崩壊していたので、無法状態が支配していた。いさかい、撃ち合い沙汰、武器を使っての脅し、森へ密漁に行く。帰還する捕虜を受け入れるためには、とにかく整理と清掃が必要だった。好き勝手に使っている連中、他人を引き込んでいる連中に場所を開けさせねばならなかった。なかには娼婦も混じっていた。これらを放逐するのに大変な手間暇がかかった。

宿営地は木材とトタン板とレンガでできたバラック群である。複雑な建物配置で、記号番号のみで区別されている。配置図を頼りに歩かないと目標に行きつけない始末。建物は砂地に建っているので、風が吹くと通路にも屋根にも砂が舞う。シラカバの植わった街道に面したメインゲートの近くに、いくつかの飲食店と商店があって兵士たちの必要を満たしていた。ある一つの店では店主に三人の娘がいて、夜になると士官や近辺の娘たちの集まりが開かれていた。お喋り、歌、また負ければキスを与えなければならないという罰ゲームに興じる。この集まりは一時的なサークルで、離任する士官に替わって新たに着任したものが入ってくる。

宿営地には劇場もあった。ユンガーはあるフランスの一座の公演切符を入手して三人の娘を招待した。その劇場の建物も木のバラック。どこを見てもカンナのかかっていない生の木材で建てられている。天井には材木の梁が複雑に絡み合っていて、陽の光が当たるときらきら輝く蜘蛛の巣のよう。客席には大きな鉄製のストーブが柱のように張り出している。その凹凸壁部分にはホールに席の取れなかった兵隊で一杯だった。宿営地の人間は全員、さらに外に住んでいる人間も集まったようだった。後ろの方には入場を許されたロシアの捕虜たちがいた。

演目はお涙頂戴の社交劇で旧来のかび臭いものだったが、ロシア人捕虜たちには大受けで、子供のように騒ぐ。喝采は多くの低音声部が響くオルガンのよう。決して舞台の歌やストーリーに感激したのではなく、日々の単調な捕虜生活から何時間か解放されることの喜びだった。演目が終わると幾人かが舞台に飛び出して来てコサックのダンスを踊った。またもや大喝采。そんな中でユンガーは、すぐ近くの支柱にもたれて舞台より観客席を見ているひとりの女性に気付いた。出し物には何の関心もないようだった。ごく自然にゆったりと立っている姿を眺めていると、彼女の方もユンガーに注意をひかれたようだった。公演終了の直前に姿を消したが、彼女はエルヴィラ Elvira という女優であることがわかった。[数日後にユンガーを訪ねてくることになる。次項参照]

われわれは三人の姉妹を家に送り届け、そこで別れた。それから数日すると温かくなり、一気に春が来て、シラカバが緑になった。指揮所から馬車と馬を借り出し、三人の姉妹をのせて近辺の土地を駆け巡った。荒野の道を走り、また道なき原野を突っ切って人里離れた村々に入り、そして居酒屋に立ち寄ったりした。こうした遠乗りはにぎわしく陽気で、娘たちは浮かれて楽しんでいたので、私は春と夏はこの収容所で過ごそうと決めた。このような日々が続くと、町へ帰る気にはならなかった。自分なりの田園生活を送って、この風景の人知れぬ深い所まで探ろう、ユンガーはそう決心した。すると気分は一気に軽くなり、自由になることができた。

Wir brachten die Schwestern nach Hause und verabschiedeten uns von ihnen. In den Tagen darauf wurde es warm, der Frühling kam mit einem Schlage, und die Birken begrünten sich. Ich mietete von der Kommandantur Wagen und Pferde und kutschierte in Gesellschaft der drei Schwestern über Land. Wir fuhren die Heidewege entlang und auch quer durch die weglose Heide in die abgelegenen Dörfer und kehrten in den Heidekrügen ein. Diese Ausflüge waren heiter, die Mädchen liebenswürdig und fröhlich, so daß ich mich entschloß, dem Frühling und Sommer im Lager zu verbringen. (S. 198)

* 遊蕩息子 jeunesse dorée : フランス語で「金ぴかの若者」の意味。ゴージャスな御曹司、裕福な上流階級の生まれで派手な贅沢な生き方をする道楽息子たち。

** Clique 徒党 Informelle Gruppe (de.wikipedia.org)

よく似た語に Claque がある。「拍手する claquer」から生まれた表現だが、特定の歌手をひいきにして、やはり徒党を組む。「クラック」「クラック(続き)」参照

*** 赤コート Rotröckeは イギリス軍の軍服、ひいては軍隊そのものを指す。 ハノーファーは選帝侯ゲオルク1世が1714年にイギリス国王ジョージ1世として即位したこともあり、両国は関係が深い。

ハインリヒ・ハイネ『ドイツ冬物語』XIX に、ハノーファー宮殿前の門衛を「赤いコート」と表現している箇所がある。Vor dem Portal / Zu jeder Seite ein Schildhaus./ Rotröcke mit Flinten halten dort Wacht,/ Sie sehen drohend und wild aus.

**** "So leben wir alle Tage" このフレーズをネットで検索すると YouTube で何種類かの演奏を聴くことができる。往年の戦争映画、アメリカ・西ドイツ合作の『眼下の敵』(1957) でも用いられていたようだ。

緑の枝 -11- Grüne Zweige -11-

ユンガーの住まいは宿営地のバラック建物の二部屋だった。壁には絵を掛け、本を並べ、簡単な炊事ができるように鍋をいくつか買い込んだ。茶を沸かし、パンを焼き、卵をゆでる程度の手軽な炊事は彼には楽しみであった。炎を眺めること、湯が沸く音を聞くことが心地よかったのだ。他人の助けを借りずに自立して生活しているという心地がした。朝は各建物の端にある浴室で冷たいシャワーを浴び朝食を済ませると、野歩きに出かける。広々と視界の開けた草原を遠くまで歩き、コケや沼地や湿地を観察し、小さな森に入り、また小川沿いに歩き、川べりの低湿地、湿気多い草地に入ってゆく。人に会うことはない。柔らかいコケや砂や草の上は絨毯を歩くような感触で、都会から来た人間には心地よい。捕虜の到着は遅れていて、なお数カ月の時間がかかる見込みとなった。それで読みかけのヒュームや他の本を読んだりして、気ままに過ごした。

宿営地の劇場で行われた観劇の日から数日たった朝のこと、朝食の用意をしているとドアがノックされ、出てみるとエルヴィラだった。帽子もかぶらず買い物かごを手に持っていた。彼は驚いて辺りを窺い、部屋に急いで招じ入れた。彼女の方はまったく人目を気にしていないようだった。腰を下ろすとエルヴィラは部屋を眺めまわし、「私はここでとても孤独で、どなたかとお話をせずにはいられません。劇場でお見掛けしたとき、信頼できる方だと思いました」と言う。その話しぶりには細やかな心情があふれていた。朝食を勧めたが彼女は断った。そして訪ねてきた理由を話しながら、身の上のことにも触れた。ペテルスブルクで生まれたこと、幼い時から舞台に上がったこと、若くしてある俳優と結婚し子供が生まれたが、母子を置き去りにしていなくなった。いまはようやく乳離れした子供と、両親とやはり俳優の兄と宿の一部屋に住んでいるとのこと。

驚いたのは彼女には一切の世間知のようなものが感じ取れないことだ。女優として多くの場所、多くの人間に接して、世間というものを知っているはずなのに、まったく子供のような無邪気さなのだ。妻であり母親なのに、学校を出たばかりの娘のようなのだ。天性の軽やかさがあり、物おじすることなく、まったく自由に話す。見知らぬ男性を訪ねて親しく接するというのはアバンチュールになりかねないのに、そんなそぶりや気配は一切ない。何か心配事があり悲しげであることは感じられた。買い物かごにミルクがいっぱい入った容器を持っているのでを見て、彼は「何かお助けできることはありませんか」と尋ねた。

「もう助けていただいています。こうしてお話しできて、とても気分が軽くなるのです」というのが答えであった。この広い収容所で打ち解けて話をする人は誰もいない、両親でさえ逃げた夫のことで非難するばかりだ、と訴える。気散じになるならと、以後は夕刻に収容所の門脇で落ち合うことに決めた。その時にはエルヴィラはひざ掛けを持参、マツ林に接する草地で横になり、夜半までおしゃべりをする。彼女は芝居のセリフを暗唱、若い女優らしくナイーヴに演じる。次第に生活のあれこれのエピソードのみならず、将来の計画なども話すようになった。時々は彼女の宿所まで迎えに行って、両親や兄とも顔見知りになった。幼子の顔も見た。それにまた、劇団内に激しい諍いがあること、一方がエルヴィラの家族、もう一方には二人の女優ハイムヒェン Heimchen とミネルヴァ Minerva が属していることなどを教えられた。この若い二人の女優はともに小柄で華奢な愉快な少女で、夜には彼女たちを取り巻く小さな集まりがよく開かれ、ユンガーも出かけたことがあった。その二人と鋭く敵対していると聞いても、なんだが可笑しみを感じるだけだった。

樹脂の香りが漂う、夏の暖かい森でお喋りして過ごした時間は私たちの交流の最良の思い出となって残っている。ふたりの関係は最後まで友人同士にとどまり、それにまた私には、エルヴィラは本当の恋愛に進む能力がほとんどないと思われた。それは彼女にあってはすべてが知的に淡泊で、子供っぽく、はかなく、そして空想的で、空気の精のようだったからだ。彼女が私に話すことすべて、そして彼女自身が、彼女の本質が、そのような印象を与えた。エルヴィラの話を聞くのは心地よかった、というのも彼女は目覚めながら夢見ている人のように、あたかも何の邪魔だても抵抗も無いように軽やかに話すからだった。エルヴィラは現れたときと同じように、去る時もふいと姿を消した。何かの本の切れ端に、もう来れなくなりました、と鉛筆書きのメモを残していなくなった。

Die Plauderstunden in dem sommerlich warmen, nach Harz duftenden Wald blieben mir die beste Erinnerung an unsere Bekanntschaft. Unser Verhältnis blieb bis zuletzt ein freundschaftliches, auch schien mir, daß sie einer wirklichen Liebesneigung kaum fähig war, da alles an ihr geistig leicht, kindlich, flüchtig und phantastisch war wie bei einem Luftgeist. Alles, was sie mir erzählt, und sie selbst, ihr Wesen, machte mir diesen Eindruck. Ich hörte ihr gern zu, denn sie sprach wie jemand, der im Wachen träumt, ganz leicht, als gäbe es keine Hindernisse und Widerstände. (S.203)

この時代の記憶はいろいろな意味で好ましいものだった。まずもって自分が自分の主人でいることができ、時間を思い通りに使えた。傷の影響は消え、自分は健康だと感じられた。なにより自分が幸福な時代にいる、そう呼ぶしかない時代だった。新たな思索に取り組むことができたし、特に足りないもの欲しいものとてなく、朝目覚めると、これというきっかけも無いのに喜びに満たされる、そうした状態が数カ月続いたのである。これらすべてが過ぎ去っても光は残った。エルヴィラとの交流もそのひとつ。春の小鳥のように素早く木の枝を飛び移って人目を逃れ、それでかえって人目を引く。不意に姿を消したこともユンガーの心を長く苦しめることはなかった。しばしば彼女のこと、彼女との会話、彼女の大きな瞳を思い返した。あれほど軽やかだけれど、幸薄いだろうと彼は思った。彼女はこの土地に居場所がない、イタリアとか南方の風光に合う人間だと思われた。

彼女と出会ったのが、新たに始まった明るい人生の幕開けであった。その美点は足早に訪れた春とともに目に見えるようになった。私が住んでいるレンガ造りのバラック建物でさえ、そのレンガ剥き出しの姿が変じて、たちまち野生のブドウの葉に覆われ、ブドウは壁に沿って高く成長し、長い蔓を私の寝室まで伸ばしてきた。私は欲しいと思うだけの余暇があり、この素晴らしい状態は収容所を去る時まで続いた。その時節は、木の葉とマツやビャクシンの枝と巨大な花綵で豊かに覆われ、欠けるものとて捕虜以外にはない状態だった。捕虜は相変わらず到着しないのであった。このことは当時私に一種独特の印象を与えた。というのは、私は無駄な勤めをしてきて、時間を贈り物としてもらったとしか思えないのだから。与えられた時間、まずヒューム David Hume (1711-1776) を抜書きしつつ読み終え、 その方法の根拠となる法則を図式にまとめた。そうすることで彼に対する異議を、特に観念連合の理論に反論する用意ができた。ヒュームの理論はどこか機械的で、生気のない、商人的な味気無さに受け取れた。そもそも想像力というものを無視している、観念を並べるだけで何か新しいものが生まれるだろうか。そのような方法で思考を捉えることができるだろうか。だが、はじめから賛成する本より、こうして反論を生む読書は有意義であった。反発は思考を促すからだ。

Die Bekanntschaft mit ihr war der Auftakt zu dem heiteren Leben, das jetzt für mich begann, dessen Annehmlichkeiten mit dem vorrückenden Frühling sichtbarer wurden. Selbst der Ziegelbau, in dem ich wohnte, verlor seine Kahlheit, denn er bedeckte sich rasch mit den Blättern des wilden Weins, der an ihm emporklomm und lange Ranken bis in mein Schlafzimmer trieb. Ich hatte soviel Muße, wie ich nur wünschen konnte, und dieser herrliche Zustand dauerte an, bis ich das Lager verließ, zu einem Zeitpunkt, in dem es mit Laub, mit Fichten- und Wacholderzweigen, mit riesenhaften Girlanden bekränzt war und nichts ihm fehlte als die Gefangenen, die immer noch nicht eingetroffen waren. Das machte damals einen eigenen Eindruck auf mich. Denn ich sah, daß ich vergebens bemüht worden war und die Zeit als Geschenk erhielt. (S.204)

その類の本に、ヒュームの後に読んだ、そしてすでに父の蔵書で読んだダーウィン Charles Robert Darwin (1809-1882) の後になるが、ラマルク Lamarque (1744-1829)『動物哲学』Philosophie Zoologique があった。これも抜書きし、図式を書いて読んだがそれほど深くまでは取り組まなかった。古い学派の理論や若きリンネ Carl von Linné (1707-1778) の《太初に創造された様々の形相と同じく多くの種がある》(*) とする見解と、進化論および発展・適応理論が両立できるかどうか、まだ深くは考えていなかった。単なる進化の理論には反発を感じていたが。ちょうどそのころ収容所の書棚に『千夜一夜物語』の新しい完全版を見つけ、これを読んでヒュームもラマルクも忘れ、夏中、それに没頭した。重力の法則に縛られず、空想の翼で、はるか遠くの国々を旅したのであった。

ユンガーの後から収容所に赴任してきた中に同じ連隊の士官二人がいて、互いには似ていないのだが、二人とは共通の気質を感じて親しく付き合うことになった。その一人はパール Parl で、活気溢れる、生気に満ちた人物だった。休むことなく活動し、しばしば極端にまで走った。夢中になるものがないとふさぎ込むのであった。かと思うといきなりまた元気になる。彼の中ではいつも何かが沸騰し気泡をたてているかのようだった。同じ建物に住んでいて、しばしば夜遅くユンガーが読書しているとき、ドアをノックしてきた。ベッドの縁に腰掛け、夜が白むまで大量のお茶を飲み、おしゃべりしてゆく。彼はお茶が大好きだった。茶はごく弱い酩酊を呼び起こすと言う。ユンガーがいよいよ寝ようとすると、朝日が昇る時に眠るのかとなじって外へ連れ出し、原野、森、遠くの村まで歩くのだった。

朝まだき、木の葉も花もなお眠りから覚め切らない時、赤いスカートで表へ出て来る百姓の娘たちも、垣根から外を覗いている猫たちも、皆知り合いだ、とパールは言う。こうした早朝こそ、愛にふさわしい時なのだ、と。

「娘たちが愛らしく夢のようにほめくのも」とあるとき彼は言った、「それは一瞬のこと、洗顔するまでのことだ。そうだろう、水で顔を洗って気分を新たにしても、水は夢を急速に消し去る。風が芳しい花粉を吹き飛ばすようなもの。それだからこの時期の愛の時間は何にもまして貴重なのだ、恋する男がいまの我々のように、夜通し寝ずに夢見る乙女を腕に抱きしめるときはね」もう一人の親しく付き合った同僚士官はファン・ケー Van Kee で、ユンガーやパールとは数歳年長で、皮肉屋、懐疑家だった。彼の皮肉にはユンガーの気に入るところもあった。刺すような尖ったところは全然なく、他人との交渉を避ける垣根となる防御手段であった。その表情にはじっと静観する風が見えた。確認もしないで受け入れることを決してしない。賛成する事柄にも距離を置こうとしていた。顎を引いてすっと立ち、茶色の瞳で相手を見る姿は、凛々しかった。

「君の意見に反対する気はないが」と私は答えた、「一般的な見方では、宵の明星が見え始めたときがいちばん愛にふさわしいのでは。もっとも皇帝アウグストゥスは逢引の時を真昼にしたものだがね。それは皇帝のお昼寝の一部だった」

「なんてことを言ってくれるのだ」と彼はふくれっ面をして言った。「そんなものは商人の習慣だよ」

"So liebes- und traumwarm", sagte er mir einmal, "sind sie nur einen Augenblick, nur solange sie sich nicht gewaschen haben. Denn das Wasser erfrischt zwar das Gesicht, aber es streift den Traum so rasch ab wie der Wind den duftenden Staub von den Blüten. Deshalb sind auch die Liebesstunden um diese Zeit die köstlichsten von allen, vor allem dann, wenn der Liebhaber, wie wir jetzt, die Nacht verwacht hat und die Träumerin überwach in die Arme schließt."

"Ich will dir nicht widersprechen", antwortete ich, "doch ist nach allgemeiner Ansicht die Zeit am günstigsten, in welcher der Abendstern sichtbar geworden ist. Der Kaiser Augustus allerdings pflegte seine Schäferstündchen auf den hohen Mittag zu verlegen, sie waren ein Teil seiner Siesta."

"Was erzählst du mir da?" rief er verdrießlich. "Das sind Gewohnheiten von Geschäftsleuten." (S.207)

ファン・ケーは一日の大半の時間を数学の研究に費やしていた。とくに哲学者であると同時に数学者である学者の数学を研究していた。彼はパールとユンガーと同じバラックに住んでいた。しばしば半日を部屋に閉じこもって、難しい問題が一つ解けたとユンガーに報告するときだけ、部屋から出てきた。「君がもっと数学と取り組んだら、どんな享楽が与えられるか理解するだろうに。嫌悪感も疲労も残さない享楽なのだ。鉛筆と紙と他人に邪魔されない小さな空間があればいいのだ」と言うのだった。「君に嫌悪を与えるのはどんな享楽なのだい」とユンガーが反問して言う、「嫌悪は享楽から来るのではないだろう、節度のなさから来るのだ。数字などというものは分割できるものの短縮形に過ぎない。その中に真理はない、君が解決に至る方法は繰り返しが可能だ。解決は正しいか間違っているかいずれかだ」と異見を述べるも、彼はそれに反対する。対してユンガーがカントに言及すると、カントなんか偉大な数学者ではない、ユークリッド幾何学すら十分理解していないと批判し、マイナーなピタゴラス派にも及ばないと言い募るのであった。

ことのほか雨風が激しい時には、長い雨外套をひっかけ長靴を履いて原野に散歩に出かける。彼には嵐や雨の日を好むメランコリーがあった。ユンガーは収容所の外のエルツェ(**) の小川を散歩して、ハンノキに囲まれた草地を発見していた。小川の岸はアシ、ヨシで覆われていて、地面には細長い真珠貝が転がっていた。ここには水浴にふさわしい場所があったので、ユンガーはあるときファン・ケーを連れて行った。シュタインフーダー湖の風景に似ていた。

ファン・ケーはその場所に感激した。森と水の自由と名づけた。ある日のこと、再びまたその場所に出かけた時、彼は言った。「忘れるなよ、このような素晴らしい日々にお喋りしたこと、そしてこのような日はたちまち過ぎること、それは君がここで目の前に見ているヨシの葉があっという間に枯れてしまうようなものさ」聖霊降臨祭が来て、パールとファン・ケーとで、三姉妹を馬車ツアーに招待した。早朝に出発し、二頭の立派な馬に曳かせた馬車はシラカバの小枝で飾られ、車中は東屋にいるようであった。シラカバはなお、夏になるとだんだん失ってゆく香りを持っていた。昼食を予約してある森の料亭へ向かう。馬車を止めて小川に沿って付近を散歩する。陽は暖かく、空は雲一つなく青く、寂しいマツ林のなか、昆虫のすだく声とモリヒバリの鳴き声だけが聞こえる。

「その通りだ」と私は答えた。「でもどうしてそれをいま言うのだい?」

「君がしっかりと記憶するためにだ。そうすると僕のことも思い起こすことだろう。まだ解っていないのかい、我々は過ぎ去るものしか記憶しないのだ、と。そのことを意識すればするほど、よりはっきりと記憶するのだ。存在し続けるものについては記憶しないのだよ」

この発言は私の心に刻み込まれた。

Van Kee war von dem Orte entzückt; er nannte ihn die Wald- und Wasserfreiheit. "Vergiß nicht", sagte er eines Tages zu mir, als wir wieder dort saßen, "daß diese schönen Tage gezählt sind und daß sie so rasch vergehen werden wie die Rohrstengel, die du hier vor dir siehst."

"Das ist wahr", antwortete ich. "Aber warum sagst du es jetzt?"

"Damit du dich besser erinnerst. Du wirst dann auch an mich zurückdenken. Hast du noch nicht bemerkt, daß wir nur an das Vergängliche Erinnerungen haben? Je mehr es dir bewußt wird, desto deutlicher erinnerst du dich doch. An das, was bleibt, haben wir keine Erinnerungen."

Diese Bemerkung prägte sich mir ein. (S.209f.)

三姉妹は互いにあまり似ていなかった。末妹は17歳、髪はこの地方でよく見かける明るいプラチナブロンド、ヴィーゼ Wiese と呼ばれいるが、本当はルイーゼ Luise で、低地ドイツ語では短くなって W がくっつく。何かというとすぐに赤面し、どうしたら直るでしょうとユンガーに尋ねた。まだ成熟しきらない彼女の動き、顔を赤らめること、それを追いやろうとする手の動きは好ましかった。他の二人と離れて小川の辺に座り、水に足を浸したりした。こんなことがあった馬車ツアーのあと、彼女と親しく付き合うことになった。夕暮れになると収容所を出て彼女の家へ向かう。あるいは日中ずっとトルコ豆(***)の生い茂った園亭で逢う。彼には気持ちの乱れるときがあったが、彼女はまったく平気で、それがかえって彼を落ち着かなくさせた。

夏は盛りに向かう。彼らは原野の散歩に出かける。馬鹿なふるまいにふける。夜を徹してギャンブルに興じる、それはあらゆる収容所ではやっていた。パールは相変わらず紅茶をがぶ飲みしてユンガーの夜の睡眠を妨げた。あるとき、早朝に外に出ると素晴らしいオーロラがかかっていた。

このような夏のある日、ユンガーは三姉妹とコケモモ Kronsbeere 摘みに出かけた。はるか地平線の先まで続く原野。熱せられた大気が揺れる。まぶしい。暑くて明るい日、全てが炎の中にあって燃えるようだ。少女たちが摘んでいるとき、ユンガーは原野に入ってゆく。胸まである灌木をかき分け進んでゆくと、大きなミツバチの巣箱に出くわした。

私は近づいて行った。ハチのぶんぶんざわざわ鳴る音を聞くために。私にはなにか別れの予感のようなものがあり、物悲しい気分になって、この物悲しさを追い払うことはできなかった。当時何もかもがどんなにはかなく愛らしく思えたことか。夜、目が覚めた時、風がブドウの葉を鳴らしているとき、そのまま長く起きていて、このもの悲しさは何なのかあれこれ考えた。故郷にいながら深い故郷喪失の気分が生じてきて、これをどう呼べばいいのか分からなかった。パールが収容所を去った。ユンガーも去る日が近づいてきた。ファン・ケーと三姉妹とでもう一度原野へ出かけた。いっそう多くの花々が咲き乱れて、そこに秋の光が射していた。ヴィーゼと二人きりになった時、彼女はユンガーを見つめその目から涙があふれ流れた。枯れることのない泉のように。草原を走る白い砂の道の十字路に立った。そこには風に吹き荒らされ中がうつろとなった背の高いビャクシンの古木が二人を取り巻いて証人のように立っていた。

Ich trat nahe an ihn heran, so daß ich das Summen und Brausen der Bienen hörte. Es war ein Vorgefühl des Abschieds in mir, das mich wehmütig stimmte, und ich war dieser Wehmut nicht gewachsen. Wie flüchtig und wie lieblich zugleich erschen mir damals alles. Nachts, wenn ich aufwachte und den Wind Weinlaub hin und her flatterte, lag ich lange wach und grübelte über diese Wehmut nach. Inmitten der Heimat beschlich mich ein Gefühl tiefer Heimatlosigkeit, für das ich keinen Namen hatte. (S.212f.)

ファン・ケーに別れを告げ、駐屯地へ戻った。肩の痛みが再発し、再び衛戍病院に入院した。ヴィーゼに手紙を書くと、長姉と一緒に来てくれ、数日滞在した。ユンガーは退院したあと休暇をとり両親のいる故郷へ帰った。

* "Species tot numeramus, quot diversae formae in primitione creatae"

リンネの »Fundamenta Botanica« (1736), 356 aphorisms の No. 157 にほぼ同じ表現のアフォリズムがある。これの引用であろう。

** エルツェ Örtze は Munster-Nord に発しニーダーザクセンの原野を流れてヴィンゼン Winsen 南方でアラー Aller にそそぐ川。現在では自然保護のため小型のカヤック、カヌーのみの航行が許されている。

*** トルコ豆 Türkenbohne: 名称の多数ある豆で、de.wikipedia では Feuerbohne の項目で記載、オーストリアでは Käferbohne とも呼ばれ、その他 Prunkbohne, Blumenbohne, Schminkbohne, Türkische Bohne, Arabische Bohne oder die griechischen Gigantes とある。