『ラインの守り』あれこれ Etwas über "Die Wacht am Rhein"

これまで15回にわたって紹介してきた小説『ラインの守り』は、デュッセルドルフを舞台に一人の女性の半生を描いた物語である。その活発でやんちゃな子供時代、少女時代の恋、失恋と結婚、出産、三月革命と父の自殺、夫の死、普仏戦争の勃発、長男の出征と戦死 ―― と波乱に満ちた物語だが、また都市デュッセルドルフの40年の歴史を描いた記録にもなっている。

『ラインの守り』の歌

小説のタイトルはもちろん、普仏戦争時代にドイツで広く歌われ、ほとんど国歌なみに扱われた曲名に由来する。歌の誕生は少し時代をさかのぼって、1840年にまず詩が生まれ、1854年に曲が作られた。マックス・シュネッケンブルガー Max Schneckenburger (1819-49)この曲は普仏戦争の開戦により一挙にポピュラーとなり、第一次世界大戦に至るまで広く歌われた。第二次大戦では西部戦線「アルデンヌ攻勢」の作戦名として《ラインの守り》が用いられた(連合国軍は「バルジの戦い」と呼んでいる)。1942年のアメリカ映画『カサブランカ』の一場面、酒場「リックス・カフェ」でナチ将校がこの歌を歌うのを店主と客が『ラ・マルセイエーズ』で対抗するシーンは有名。終戦後この曲はドイツ軍国主義の象徴とされて、公には一切歌われなくなった。

ラテン語学校で学んだあと、商人の徒弟になり、フランスやイギリスを巡る。帰国して鋳鉄工場を経営する。結婚して二人の子供を儲けたが30歳の若さで夭折。『ラインの守り』の詩は1840年の作。フランスでライン川左岸を自国の領土と主張する動きが出てきたのに触発されて作ったとされる。

カール・ヴィルヘルム Carl Wilhelm (1815-73)

ライン左岸の都市クレーフェルトの合唱指揮者。1854年に『ラインの守り』の詩に曲を作った。

つい最近のことですが、

辻田真佐憲『日本の軍歌・国民的音楽の歴史』 (幻冬舎新書 2014)を読んで(軍歌を「政治とエンタメ」という枠組みでとらえた快著!)、あの外山正一の軍歌の存在を教えられました。外山正一と言えば幕府派遣留学生として渡英、維新後は渡米して哲学と科学を学んで、東京帝国大学初の日本人教授となった人物。なんと日本最初の軍歌は彼の手で『マルセイエーズ』と『ラインの守り』を範にして作られたのですね。1882(明治15)年『東洋学芸雑誌』第8号に外山は、西南戦争の田原坂の戦いにおける抜刀隊の活躍を歌った詩を発表した。以下はその詞書の部分です。(ウィキペディア 抜刀隊 (軍歌) による)

西洋にては戰の時慷慨激烈なる歌を謠ひて士氣を勵ますことあり即ち佛人の革命の時「マルセイエーズ」と云へる最も激烈なる歌を謠ひて進撃し普佛戰爭の時普人の「ウオツチメン、オン、ゼ、ライン」と云へる歌を謠ひて愛國心を勵ませし如き皆此類なり左の拔刀隊の詩は即ち此例に傚ひたるものなりウオツチメン、オン、ゼ、ラインは Watchman on the Rhine であろう、すなわち Die Wacht am Rhein である。外山正一の留学期間が南北戦争直後で軍歌が盛んだったとのこと、『ラインの守り』も英訳されていたものと思われる。『抜刀隊』に曲をつけたのはフランス人のお雇い外国人シャルル・ルルーで、1885年に鹿鳴館の演奏会で初演された。

外山はそのあと『軍歌』というタイトルの軍歌を発表している。作曲は伊沢修二。伊沢も米国に留学し、聾唖教育・音楽教育を学んで帰国、東京師範学校、東京音楽学校、東京盲唖学校の校長を歴任し、西洋音楽を日本へ移植、『小學唱歌集』を編纂した人物。その後、多くの軍歌が作られるにいたって、『軍歌』というタイトルは『皇国の守』または『来たれや来たれ』に改められた。

辻田氏は曲名を『ラインの護り』と訳されているが、なんと『ラインの護り』には替え歌もあったとのこと。

一八八九(明治二十二)年十二月、東京音楽学校が発行した『中等唱歌集』に、「ラインの護り」の替え歌、「火砲(ほづつ)の雷(らい)」が掲載された。作詞は里見義(ただし)といわれる。ここには国会図書館蔵の楽譜も転載されている。同じ楽譜は Moto Saitoh 氏のサイト Moto Saitoh's Home Page の『中等唱歌集』を紹介・解説しているページでも見ることができる。火砲の雷なり、矢玉の雨ふる、原詞の「ライン川」がここでは「筑紫の海辺」と、日本にあわせてアレンジされていることがわかる。

筑紫の海辺を、たれかはまもれる。

おそるな国民(くにたみ)、おそるな国民、

日本(やまと)男児まもれり、日本男児まもれり。

同志社関係者には周知のことでしょうが、大学入学式・卒業式、またスポーツクラブの対外試合の応援歌としてよく歌われているカレッジ・ソングには、「ラインの守り」のメロディーが用いられています。このことはドイツ語のウィキペディアにも書かれています。

Die Melodie der Wacht am Rhein wurde auch für andere Lieder übernommen. Die Hymne der Dōshisha-Universität in Kyoto, Japan führt die Melodie der Wacht am Rhein mit einem englischsprachigen Text.ここに記載の通り、イェール大学の学生歌に「ラインの守り」のメロディーが用いられていて、同志社カレッジ・ソングはその旋律を借用して生まれたものです。作詞者ウィリアム・ヴォーリズ (1880-1964) は20世紀の初め来日して学校や教会など多くの建築(同志社では啓明館、アーモスト館、致遠館など)を手がけ、また「近江兄弟社」の創立にもかかわった人物。1908年、イェールの学生歌を参考に作詞したと伝えられて(*)います。

Die Yale University verwendet die Melodie mit anderem Text unter dem Namen Bright College Years.

Doshisha College Song (Words by W.M. Vories / Music by Carl Wilhelm) は大学WEBサイト Doshisha College Song に掲載されている。はじめて同志社カレッジ・ソングを聴いたころ、リフレーン部分で、

イェール大学の応援歌は (Written by H.S. Durand 1881 / Composed by Carl Wilhelm) Bright College Years を参照されたし。

“For God, for Doshisha, and Native Land!”

「神」と「同志社」に並んで「祖国」のためにというフレーズがなぜ出てくるのか、唐突な感じがしたが、イェール大学応援歌の同じ個所が、

“For God, for Country and for Yale!”

となっているのを知って、なるほどと納得したことであった。

オリジナルの Die Wacht am Rhein のリフレーン部分は、

Lieb’ Vaterland, magst ruhig sein,

Fest steht und treu die Wacht am Rhein!

なので、この Vaterland がアメリカを経由してもなお消えること無く伝わってきたのだろう。ただ同志社カレッジ・ソングの最終節は、

“For God, for Doshisha, and Brotherhood!”

と変化していて、会社名を「近江兄弟社」 OMI Brotherhood Co. とつけるほどの、博愛(友愛)を重んじた人物らしいフレーズで締めくくられている。

* 1908年、同志社大学教員のシドニー・ギューリックが学生にイェール大学の歌集を与えたところ、学生が「同志社にも校歌を」と所望したので、アメリカの雑誌にたびたび詩を発表していたヴォーリズに作詞を依頼した。曲はイェール大学(同志社ではD・W・ラーネッドの母校)校歌のメロディーを借用した。「最も青年らしく、元気に満ち満ちた」曲、だからである。

-- 本井康博『W・M・ヴォーリズ―「共なる志(ワン・パーパス)」に献身した同志―』同志社時報 第121号 (2006.4)

主人公ヨゼフィーネ

小説『ラインの守り』の作者クラーラ・フィービヒが、いろいろな機会に自らの経歴や自作について語った短い文章が編纂されて、『わが生涯/自伝の断片』として出版されている。Christel Aretz(Hrsg.): Clara Viebig "Mein Leben". Autobiographische Skizzen. (Hontheim 2002)それによると、『ラインの守り』の作品の成立について、作者はこう述懐している。

私にはヨゼフィーネ・リンケという名の同級生がいました。軍曹の娘で兵営に住んでいました。何より楽しかったことは、兵営に彼女を訪ねてゆき、大勢の軍曹の子どもたちと営庭ではしゃぎまわったことでした。彼女の思い出によって私は一つの形姿を作り上げました。それはラインラントが生みだした1848年以来の世代をシンボライズするものです。それには同時にいくらか私自身も反映しています。古いプロイセンの新教徒でカトリックの土地に生まれ、ラインの風に吹かれラインの陽射しを浴びて育った私自身、国の東と西を統一する人間ではないでしょうか?自分は「国の東と西を統一する人間」だと言うのは、『ラインの守り』をライン地方とプロイセンの対立を描いたものとする見方があったからだろう。中には作者を「ドイツのカッサンドラ」と呼び、この小説を「ライン地方はプロイセン的なものと決して折り合えず、いつかはプロイセンと別れることを予言している」作品だと決めつける批評すらあった。

--Lebens-Abriss, S.28

作品の成立について別の個所ではもう少し詳しく語っている。ある夏のこと、滞在していたトロワ・エピ Trois-Épis の保養地で、ホテルの部屋のバルコニーから、多くの人々が暖かい日差しを浴びているテラスを眺めていると、突然、若い娘を連れている一人の老兵士が目に入った。おそらくこの軍曹は20年か30年軍務に就いて、この年齢になってまだ若い少尉の下で働いている、自分の部隊を愛しているので退役する決心がつかないでいるのだろう、しゃちこばった身のこなし、見事な髯と、美しい少女 ―― どこかで見たことがあるという気がした。ふとヨゼフィーネ・リンケという名前、軍曹リンケの娘の名前が浮かんだ。

私はデュッセルドルフで彼女と一緒のクラスだった。彼女はいま目にした少女と同様ブロンドで、明るく、可愛かった。第39連隊の古い兵営に住んでいた。この巨大な建物が怖い感じを与えたのは大きな練兵場が附いていたからだ。私たちが幼い少女であったとき、許されてこの兵営に足を踏み入れるのは一大事件だった。小さなリンケと一緒に漆喰塗りの壁の部屋に入って、ピカピカに磨かれたテーブルの席に着いた時は天にも昇る気持ちだった。窓がまたすこぶる好都合な具合で、下で兵隊がグループを作って訓練している様子がすっかり見通せた。軍曹が発する鳥肌が立つような命令の声をはっきり聞くことができた。

それ以来、ヨゼフィーネ・リンケとその父親の思い出は私の脳裏を去らなかった。トロワ・エピ滞在から数週間して、彼女の生が私自身の記憶と、1870年の戦争の時、まさにこの兵営で負傷者の看護に当たった母が聞かせてくれた話と結びついて、一つの小説が形を成していった。デュッセルドルフの町、この古いラインのメトロポールの小説、ライン地方の小説が生まれることになったのだ。それゆえ私はこの小説を『ラインの守り』と名付けた。このタイトルには長らく抵抗があった; 愛国主義を声高に叫ぶ小説とか傾向小説と思われないか、恐れたのである。

--Clara Viebig über sich selbst, S. 89f.

一家が住んだのはシュヴァーネンマルクト Schwanenmarkt で、市の中心のマルクトプラッツから700メートルくらいの距離にある。「昔のシュヴァーネンマルクトは何の変哲もない四角形で、周りを単調な建物が囲んでいる。いずれも同じで、同じ青い漆喰塗り、同じ高さ、入り口の扉の横に窓が三つ並び、上の階は窓が四つ並ぶ建物ばかりだった。」 通った学校はルイーゼ・シューレ Luisenschule で、現在の Luisen-Gymnasium (Bastionstraße 24) である。この学校は Prinzessin Luise von Anhalt-Bernburg und Preußen がパトロンになってプロテスタントの女学校として1837年に設立された。

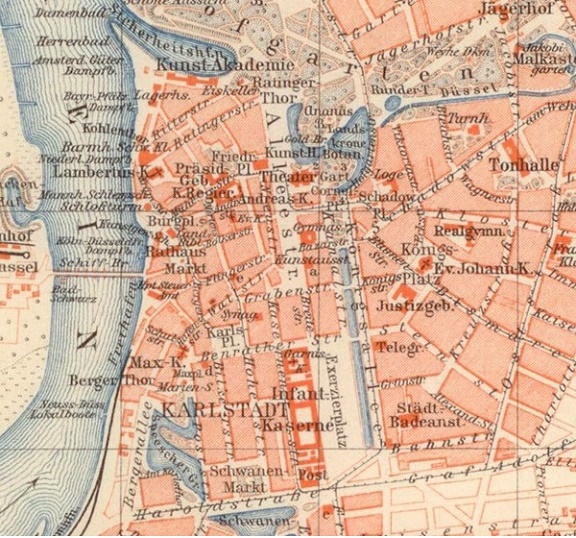

下は1893年のデュッセルドルフ市街図から中心部を切り取ったものだが、小説『ラインの守り』の時代とそれほど変わりはないと思われる。ヨゼフィーネの行動範囲はほぼこの中にあった。ヤン・ヴィレム像のある広場、市役所、ブルク広場、ホーフガルテン、イェーガーホーフ、《美彩鳥》のあるラーティング通り、ハイネの生家のあるボルカー通り、目抜きのアレー通り、マロニエ・アレーが改名されたケーニヒス・アレー、兵営、兵営付属の練兵場、ヴィクトールと一緒に泥だらけになってミミズを探したシュペ―の濠などの位置関係が分かると思う。シッフブリュッケもまだ撤去されずに残っている。

Meyers Konversations-Lexikon, 5. Aufl. 掲載の地図

duesseldorf-blog から転載(部分)

『わが生涯/自伝の断片』に収められた Meine Kindheit im alten Düsseldorf で、クラーラは女学生時代の生活を振り返って書いている。

町の中心から兵営に沿って南北に走る「カゼルネ通り」まではさほど遠くなかった。その道は登校下校の経路になっていたので、毎日のように旧兵営の横を歩いた。道路に面して練兵場があり、鉄柵で隔てられているだけなので、若い士官が馬を馴らしている姿や、新兵の訓練の様子がよく見えた。カゼルネ通りの端に菓子店「ノイハウス」(*)があった。そこでは素敵なクリームパンを焼いていた。1グロッシェンでなんと大きなクリームパンが買えたことか! そしてこの店のヴェックマン(人型のパン菓子)の素晴らしかったこと!

ルイーゼ・シューレでは聖ニコラウスの日に担任の先生方にこのパン菓子をプレゼントする慣わしだった。私たちのクラスではオールドミスの先生に「待つことできる人、いい人できる!」 Wer warten kann -- Kriegt auch 'nen Mann! と書いた紙切れをくわえさせたヴェックマンを進呈するというような悪戯をして大いに盛り上がった。父の死後、フィービヒは1883年に母と共にベルリンに移住した。

ノイハウスからカゼルネ通りをちょっと上がると旧兵営の灰色の壁が始まった。当時からボロボロで、あちこち剥げていて、チョークで落書きされ、ありとある下手な絵で汚くされていた。しかしこれが撤去されると聞いた時、このデュッセルドルフのランドマークが無くなるのはひどく残念だった。これを『ラインの守り』に記録しておいて、良かったと思っている。 ――

--Meine Kindheit im alten Düsseldorf, S. 171.

* 現在、デュッセルドルフ Schadowstr. 11 に NEUHAUS なるチョコレート店があると DÜSSELNET [買い物・お菓子]ページで紹介されているが、当時の店との関連は不明。

『歌の本』

小説『ラインの守り』ではハインリヒ・ハイネの詩集『歌の本』、なかでもライン川の妖精「ローレライ」の歌が印象的に描写されている。ヨゼフィーネが17歳となり、そろそろ結婚させなければと父は婿探しを始めて、下士官の中からプロイセン出身のコンラーディに白羽の矢を立てた。尊敬する軍曹の娘でしかも評判の美少女なので、彼の方はもちろん願ったりの話、あれこれプレゼントを贈ったりデートに誘ったりする。彼女の方はまっすぐ結婚に進む気持ちになれず、あいまいな態度を続ける。

そんなおり、淡い恋心を抱いていた幼馴染のヴィクトールがデュッセルドルフ駐屯地に異動で戻ってきたのだ。彼はヨゼフィーネのことを覚えていてくれて、廊下で出会うと声をかけ手を差し出してきた。にわかに彼への思慕が募り、父の意思とヴィクトールを思う気持ちと、二つに引き裂かれて彼女は悶々と過ごすことになる。ある夜、家の窓から営庭を見下ろしている。人影は見えず静まり返っている。カエデの木だけが揺れて、ひそやかに止むことなく不安な響きを発している。

あら ―― また流れ星! きらきら光る尾を引いて夜の闇を貫き ―― もう下の真っ暗なカエデの木の中だ。また何も願い事をしなかった! ヨゼフィーネは泣きたい気持ちだった。ハイネの詩の中でももっともポピュラーな「ローレライ」は1824年に発表され、これに曲が付けられたのは1837年。なじかは知らねどああ、あの美しい歌だ! 最近、水浴びからの帰り、ライン川沿いを歩いているとき、聴いたのだった。新しい歌! それまで知らない歌だったが、彼女の耳はすぐさまそれを受け止め、受け入れた。まるで昔から知っているメロディーのように。いま歌は自ずと口をついて出た。

心わびて昔のつたえはあのとき歌っていたのは船乗りだった。船に繋がれたはしけのともに「ザンクト・ゴアール」とあった。

そぞろ身にしむ

--Die Wacht am Rhein, S162

「ローレライ」の詩は1824年の詩集『三十三の詩』に初出。これが1826年の『旅の絵』、そして1827年のこれまでの詩集をまとめた『歌の本』に掲載された。これはハイネの生前、改稿を加えながら5版 (1844) まで出版された。死後は12版 (1855) まで出て、9版 (1851) 以降は縮刷版で刊行された。ある夜、兵営でまた「なじかは知らねど心わびて」とヨゼフィーネの歌声が響く。誘われるように、ヴィクトールが軍曹の住まいを訪ねてゆく。子供のころの思い出話となり、彼女がシュペーの濠でミミズを探したねと言うと、彼は洪水で浸水した地下室でたらいに乗ってその時キスしたね、と言う。そしていきなり彼女の腰に手をまわしてぐっと引きつけ、キスしたのだ。そのあと気分が高揚したヴィクトールは、町へ出てヨゼフィーネに何かプレゼントしようと、たまたま見つけた赤い表紙の一冊の詩集、書店員は「これはとてもお勧めで、もう6版です」と言う、それが『歌の本』だった。その夜、中を覗いてみて、最近彼女がいつも歌っている「ローレライ」を見つけたので、「やった、これであの子は終わりまで歌えるぞ!」と喜んで部屋中を駆け回った。

「ローレライ」の詩に曲をつけた作曲家フリードリヒ・ジルヒャーは、また多くの民謡を合唱用に編曲した。ベルリンのツェルターと並んで「合唱協会」(*)という組織を広めた主唱者の一人。ジルヒャーはテュービンゲンで協会を設立した。19世紀には、政治、体操、音楽などさまざまな分野で協会が作られる。これにはドイツ統一を求める市民運動という側面もあって、48年以降は特にその傾向を強めた。「ローレライ」は1837年の歌曲集にピアノ伴奏つきの曲として掲載された。

秋になって、風が強く吹く雨の日、陰鬱な天気の中、ヨゼフィーネは自分がなぜここまで来たのか、どうにも分からない。贈られた詩集に感動して、繰り返し読んだ。そして魔法にかけられたようにやってきたのだ。誰にも言わずに。言えば皆に笑われただろう。

彼女はボルカー通りの狭い中庭に立って、しっくい塗り壁がむき出しの奥の建物を見上げていた。そうか、あそこで、あの上の窓の向うであの人は生まれたのか、あの人、あの素敵な歌を作った人は?! この風の中、屋根を越えて門の向うラインでざわめく言葉を全部作ったあの人が!ヨゼフィーネは甘い甘い夢の中に生きていた。毎日、愛する人と会う。薄暗い廊下での素早いキス、静かな将校部屋での心のこもった抱擁。街に出てここかしこ通りや公園を散歩する。だがそんな日々は長くは続かなかった。腕を組み身体を寄せ合って歩くところを父に目撃された。軍曹の娘と貴族の将校が結ばれることはあり得ない。父に厳しく諭されてヴィクトールへの思慕を断ち切る。ヨゼフィーネは涙を滴らせながら別れの手紙を書いて、贈られた数少ないプレゼントも送り返したが、ただ赤い表紙で金色のパッションフラワーの模様の入った本だけは手元に残すことを赦してください、《これを読んであなたのことを思うことでしょう》と願うのであった。

--Die Wacht am Rhein, S.181f.

『ラインの守り』で上のように描かれたハイネの『歌の本』、これには作者自身の少女時代の体験が元にある。ある時ぐうぜん母の蔵書のなかに一冊の詩集を見つけた。

ハインリヒ・ハイネの町 ―― そのころ私はハインリヒ・ハイネについて何を知っていただろう! 学校では彼について何一つ教わらなかった。それが『歌の本』であった。夢中になって読みふけった。やがて「クラーラ!」と母の呼ぶ声がする。あわてて本を元の場所に戻す。激しい恋、熱い吐息、白い胸、燃える接吻、恍惚の苦痛、幻想、死、墓場・・・若い娘が読むものではありません、と咎められそうな詩句・場面が並ぶ。母に見つかったら大変! いったん書棚に戻して何食わぬ顔をしてやり過ごしたものの、その夜、こっそりと自分の部屋に持ち帰って、寝床の薄暗い明かりで読みふけった。

しかしある日のこと、十二歳の女の子が、客間の壁に取り付けてあった飾り棚の母の蔵書の中で、一冊の本を見つけた。それは血のように赤い本で、絡まったパッションフラワー模様の表紙、白い絹の布が栞になっていた。大人になりかけの少女はその本を開いて興味津々覗き込んだ: 面白いかな? 面白いなんてところではなかった! お掃除も、母に毛糸の靴下を編むよう言われたことも、ピアノの練習もフランス語の課題も何もかもすっかり忘れてしまった。有難いことに、客間に誰かが入ってくることは滅多に無かったのだ!

--Vom Weg meiner Jugend, S. 38f.

小説の主人公ヨゼフィーネが読んだ『歌の本』は、ヴィクトールが書店員から「評判が良くてもう6版です」(S.179) と勧められたもの。「赤い表紙で金色のパッションフラワーの模様の入った本」(S.250) とされている。第6版は1847年だから、まさに三月革命前の緊張が高まるなかで贈られたという小説の設定に合致する。それから数日というもの何をしているときもぼんやりと上の空で過ごし、父親から「クラーラ、どうしたのだ」と訝しがられるが、《言えるものですか、胸の奥深く隠した秘密の宝です》と思うのだった。そして小説中のヨゼフィーネと同じ行動に出る。

母の書棚にあった『歌の本』は「血のように赤い本で、絡まったパッションフラワー模様の表紙、白い絹の布が栞になっていた」とあるから、同じ装丁に見える。1860年生まれの作者が読んだのは十二歳のとき、すなわち1872年ころだが、それは昔の第6版だったのか。ちょっと気になります。

ある日の放課後、家にまっすぐ帰らないで昔ハインリヒ・ハイネが生まれた旧市街の街路へ走った。そこに佇んで古い破風の家並をぽかんと口を開けて眺めた。このたくさんの家のなかで詩人の生家はどれだろう、当時はまだ《ハインリヒ・ハイネ》の標識は付いていなかった、しかしそれがどうというのだ。古い道が、空気が、地面がぜんぶハイネで充満していた。ラインの流れに沿った古い宮殿、中で城砦の悪漢が宮殿の美しい妃と円舞を踊っているのが見えた ―― 流れのほとり塔のある町が霧の中のように浮かび上がるのが見えた ―― その向こうのイェズイット教会で祈りの声が響くのが聞こえた ―― ケーヴェラーへ、母と子が巡礼して行く姿 ―― 子犬が吠えるのが聞こえ、鶏小屋で藁に隠れて遊ぶ子供たちを探す ―― 私はこれらすべてを見、聞き、感じ、味わった。そう、ここを詩人が歩き、そのあとを私はそっとついて歩くことが許されているのだ! ――作中のヨゼフィーネと同じく、作者自身もボルカー通りの詩人の生家を訪れていたのですね。そこで佇んでいるとハイネの作品のさまざまな情景、ライン川流域の中世の城館・城砦・修道院にまつわる伝説が映像となって浮かんでくる、という体験をしていた ――

--Vom Weg meiner Jugend, S. 40.

ずっと後(1930年)になって、クラーラ・フィービヒは若い世代の読書について語った文章の中で『歌の本』に触れ、次のように述べている。

私が、十二歳の女の子がハイネの『歌の本』を読み、それから20年近くも経って若い純真な魂がこの詩によって受けた印象を、『ラインの守り』にいま読んだばかりのように熱く書くことができたとすれば、きょうびの青少年向け書物選択に関する教育的な配慮はすべて意味を失うことになるでしょう。ハイネの作品は当局から監視され、厳しい検閲を受け、出版禁止にもなった。『歌の本』はまずはその官能性で青少年から遠ざけられたのだろうか。

--Nimm und lies!, S. 118

* ベルリンのツェルター Carl Friedrich Zelter は 1809年に Liedertafel という協会を設立し、プロでない一般の人びとのあいだに合唱を広める運動の先駆けとなった。ジルヒャーがテュービンゲン大学で Tübinger Liedertafel を設立したのは1829年。

エルトマン・グレーザー『レムケの亡き未亡人』でも 合唱協会 Gesangverein が話題になっている。

ハンス・フェヒナー

ハンス・フェヒナー (Hanns Fechner, 1860-1931) は作家テオドール・フォンターネやヴィルヘルム・ラーベ、医学者ルードルフ・フィルヒョーなどの肖像画で知られた画家だが、目を悪くしたため50歳代から著述家に転向した。文筆作品のなかでは、『シュプレーハンス』 "Spreehanns - Eine Jugendgeschichte aus dem vorigen Jahrhundert" (Berlin 1911) が最もよく知られている。タイトルの Spreehanns とは「シュプレー川(の都市ベルリン)のハンス」の意であって、すなわちベルリンに生まれ育った著者の自伝である。副題に「前世期の青春物語」とあるように、19世紀後半のベルリン、王都から帝都に変わり、人口が急激に増えてゆく都市の社会や人々の生活ぶり、とくに西へ西へと広がる都市ベルリンの変貌過程が生き生きと描かれていて大変興味深く、この書についてはベルリンとの関連で取り上げるつもりであったが、『ラインの守り』に関連する箇所だけ、ここに紹介しておく。

フェヒナーは1860年生まれ、つまりクラーラ・フィービヒと同じ年に生まれている。同じ時代に一人はベルリンで少年時代を、一人はデュッセルドルフで少女時代を過ごしたのである。60年生まれのフェヒナーがなるほどと思わせる世代論を提示しているので見てみよう。彼の場合、歴史上の大きな出来事で区切られる世代という発想で、48年三月革命と66年普襖戦争が区切りとなっているという。すなわち48年以前世代と66年以前世代だ。

48年以前生まれの年老いてゆったりと古びた政治的見解を持つ人々の中に、私は実際にベルリンで生まれた昔の少数のベルリンっ子なるものを知っている。多くの場合いまなおアメリカに住む友人や親せきと繋がりを持つ人々だ。この独特の48年以前世代の中には、それはお伽噺ではないかと思われる、古いベルリンと近郊の思い出の持ち主がいる。彼らは競い合って三月以前の寓話めいた話をするので、なんだか昔の漁師町であったベルリンとノイ・ケルンの時代に戻ったような気分にさせられる。(S.58)19世紀の社会を襲った急激な変化がうかがわれよう。世紀後半に生まれた者には48年以前世代が語る革命以前の社会の様子は、まるでメールヘンのように聞こえる。それに対して66年以前世代は、フェヒナー自身がそれに属するので、ずっと親近感がある。そしてまた次の世代、普仏戦後の「グリュンダーツァイト」、工業化が進み新興富裕層が続々と生まれるバブル経済の、都市の風景が急変してゆく時代に生を享けた新世代とはまた大きな断絶がある。66年以前世代の子供時代というと普墺戦争、普仏戦争と続く戦時の真っ只中にあった。

たとえ66年の記憶が私には骨の折れる古布ほぐし(*)の時間しか思い起こさせないとしても、そういう時には母が素敵なお話をしてくれ、覚えたばかりの朝夕の祈祷文を聴いてくれ、我が家の父もやがてきっと戦場に行くのだと不安と心配に駆られていたのだが ―― しかしながら70年・71年の記憶となると、まるまる消えることのない明瞭さで私にも私と同年代の人間にも生き続けているのだ。(S.59)66年の普墺戦争は遠くの出来事のようだったが、70年・71年の普仏戦争は市民すべてが身近に感じた事件である。デーンホーフ広場に出征兵士がテントを広げる光景に、胸をわくわくさせた。近隣の子供たちは来る日も来る日も道路を行進する兵士に、台所や地下室から持ってきた品物を渡したものだが、その子供たちはみな玩具のサーベルをぶら下げ、頭には兜のようなものを被っていたのだ。フェヒナー自身は家の屋根裏からヤーン(**)時代の太鼓を探し出してきて見送りの列に加わると、行進する鼓手がもの珍しそうに手に取って試し打ちをした。

やがて戦勝の報告が次々ともたらされる。

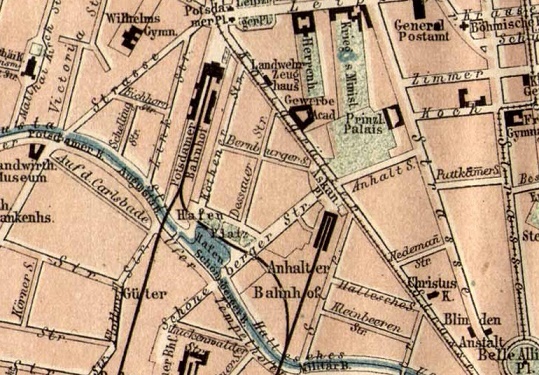

なんという歓呼の歌と歓声が元気な子供たちの喉から発せられたことだろう。 《祖国よ、安心するがいい! ラインの守りは堅固で不屈だ!》 この歌詞を読むと、あの子供時代の歓喜の興奮状態がすぐさま呼び起こされずにはすまないのだ。(S.60)この時代ベルリンの人びともやはり『ラインの守り』を歌ったのだ。帰還兵士の行列を迎えたとき、旧関税市壁の一部がケーニヒグレーツ通り(普墺戦争の戦場にちなんで命名、現シュトレーゼマン通り)に沿って残っていて、アンハルト駅とポツダム門のような大きな横断箇所では鉄道監視人が出て大きな赤い旗を振りながら駅間接続列車を先導し、子供たちを線路から退かせていたのがフェヒナーにとって一番深く印象に刻まれた光景だという。下の地図は1875年のアンハルト駅周辺。

Berlin 1875 -- Aus: www.alt-berlin.info

いまは大都市の中心となっているところ、そういう箇所に差し掛かると66年以前世代は必ず、当時はここが境界で、こっちは市壁外 "extra muros" だったという話を持ち出す。いまプリンツ・アルブレヒト通りがあるあたりもそうだ。かつてはそこは広い公園で、その中に見物人のための大きなスタジオが作られて、そこがフェヒナーたちが帰還兵を迎える場所だった。

灼熱の太陽の光が何千もの出迎え人の頭上に降り注ぐ中、やっと、やっと、はるかかなたから行進の響きがかすかに聞こえてきた。湧き起る万歳の叫びがゆっくりと寄せてくる。そのなかを我が勇敢な戦士が行進してくるが、みな疲れて消耗しきった様子。このきつい戦勝行進のために疲れたのではないかと僕は言いたいくらいだ。軍楽隊が、これが最後の行進だ、とばかり演奏で景気づける。[中略]倒れて看護人の手に委ねられる兵士も少なくない。部隊の行進が一団また一団と無限に続く。ひっきりなしに万歳と歓呼の声と『ラインの守り』の響きが続く。僕は熱い日差しと見物に疲れてついに眠り込んでしまった。長い長い時が経ったと思われたが、目覚めると、まだ兵士の行進が続いていた。(S.60f.)フリードリヒ・シュタットを東西に走るツィンマー通りはヴィルヘルム通りが終端だったが、それを西に延伸する形でケーニヒグレーツ通りに結ばれる新しい道が作られることになった。そこはプリンツ・アルブレヒト宮殿(***)北側に位置するので1891年、 Prinz-Albrecht-Straße と命名され開通した。下の地図は1897年のプリンツ・アルブレヒト通り周辺。

Berlin 1897 -- Aus: www.alt-berlin.info

二人は同じ1860年生まれという共通性だけではなく、実はもう一つの縁がある。いま手元で参照している『シュプレーハンス』は Rembrandt-Verlag の1925年版だが、これの初版は1911年に Berlin : F. Fontane & Co から出ている。そして、フィービヒの『ラインの守り』も同じ版元から出ているのである。

この F. Fontane & Co. なる出版社はあのテオドール・フォンターネの末子フリードリヒ Friedrich Fontane (1864-1941) が Friedrich Theodor Cohn (1864-1936) と共同で経営した出版社。社名中の Co. は Company のように思われるが実は Cohn の省略で、あからさまなユダヤ名を避けた工夫と言われる。クラーラ・フィービヒは1895年に作家フォンターネの面識を得たことで、この出版社に縁ができ、間もなくこのユダヤ人出版人と結婚 (1896) することになり、彼女の初期の作品はここが出版元になったという次第。一方でテオドール・フォンターネの肖像を描いたフェヒナーがこの出版社で本を出したのは、自然の成り行きであろう。ところで、同い年の二人が顔を合わせる機会はあったのだろうか。

* 古布をほぐして charpie (Scharpie) を作る。20世紀の初めまで、木綿や麻をほぐして作った布を傷の手当てに用いていた。戦時には一般市民が負傷兵のために作った。フィービヒ『ラインの守り』S.402 にも出る。「マラン・アタ」参照。↑ トップに戻る → 次に進む

** ヤーン Friedrich Ludwig Jahn (1778-1852) はドイツ体操の創始者。太鼓は身体を動かすリズムに用いたか。

*** もとはフリードリヒ・ヴィルヘルム一世の命令で亡命フランス人、ヴェルヌゾーブルが建てた邸宅。「結婚か建築か」参照。プリンツ・アルブレヒト通りはナチ時代、ゲシュタポ、国家保安本部、親衛隊(SS)の本部があって、この道路名は恐怖政治のシノニムであった。現在はニーダーキルヘン通り Niederkirchnerstraße と改称され、恐怖政治機関のあった場所はナチズムとその犯罪を記録する Topographie des Terrors として整備されている。