拾遺集(35) Aus meinem Papierkorb, Nr. 35

ダルマチアの夜 Dalmatinische Nacht

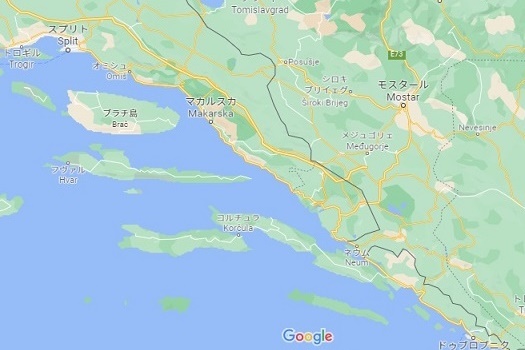

フリードリヒ・ゲオルク・ユンガーの短篇小説、その第二作『ダルマチアの夜』は、最初の短篇『ラウラ』が発表されてから10年後、月刊雑誌 ≫Story≪(*)(1949年) に発表された。そして翌年刊行の第一短篇集「ダルマチアの夜」(Dalmatinische Nacht, 1950) にタイトル作として収録されたのである。二つの作品の間に10年の間隔があいたのは、第二次世界大戦中、機械文明の批判と哲学、神話研究に全力を傾注していたためか。大戦後はこうした研究をモチーフにして数多くの作品が執筆されることになる。第一短篇集は Laura; Der Sekretär; Der Wechsel; Felizitas; Dalmatinische Nacht; Beluga; Major Dobsa; Zwischen Mauern の8作を収録。タイトルにあるダルマチアとはアドリア海東岸の歴史的呼称。前二世紀頃からダルマチア人が定住。 ローマ帝国、東ローマ帝国、フランク王国、ハンガリー王国、ヴェネツィア共和国などの支配を経て、1815年、ウィーン会議の結果、オーストリア帝国の直轄領(ハプスブルク領イリュリア王国、ハプスブルク領ダルマチア王国)になる。1918年、オーストリア・ハンガリー帝国崩壊に伴い、セルビア・クロアチア・スロベニア人王国領に、次いでユーゴスラビア王国領の一部となる。民族間の対立が激化し武力衝突を繰り返し、その後成立した「ユーゴスラビア社会主義連邦共和国」も、民族対立と他国の介入による構成共和国間の争いで崩壊するなど、極めて複雑な歴史を経て、現在のクロアチア共和国となっている。ダルマチアはその版図とほぼ重なる。

1932年、ユンガーは兄のエルンストとともにダルマチア地方を旅行した。セルビア王が統治し、クロアチア人が抑圧されていたユーゴスラビア王国の時代にあたる。その時の見聞が背景にあってこの地を舞台にした創作に結びついたのだろう。筆者は未見だがエルンスト・ユンガーは Dalmatinischer Aufenthalt という旅行記を残しているようだ。(In: Sämtliche Werke, Bd.6, S.9-35)

小説の舞台は南ダルマチアの入植地、この物語は〈語り手〉が主役だが、その姓名、年齢、出自、身分は不明で、この場所にいる理由、目的も説明されない。他の登場人物は、いま主役が滞在しているブドウ園主のアレキサンダー、下働きのパウリッチュと料理役のソフィアの三人である。暑い夏の一日を終えたあとの四人の夕食の場面が描かれる。ワインを飲みながらの心地よい小宴の中で〈語り手〉とアレキサンダーの、物語の中心をなす対話が進められる。宴たけなわとなったとき、相次いで二人の人物が割り込んでくる。沿岸警備の憲兵と修道士のオヌフリオである。だがさしたる波乱を起こすこともなく二人は去る。夜更け、ブドウ園の三人が眠り込んだ後、〈語り手〉は海に入り、潮に身を委ね、泳ぎ戻って来るやブドウ園のテラスで、一人歌い踊る。そして修道院の丘に通じる道を登ってゆくと夜が明けてくる。教会堂から奏楽と歌声が響いていた。

物語は〈語り手=主人公〉がモンテ・ヴィペラから下山する場面から始まる。

モンテ・ヴィペラから下りてきた。飢え、渇き、疲れ、そして太陽に焼かれ、茨に刺されて。その日は暑かった。草木の生えない石灰岩の岩場から下りてきたが、岩場の炎熱ときたら筆舌に尽くしがたいものだった。岩肌の細かな気泡がすべて熱を吸い込み、それをまた吐き出すので、炎の輪をくぐって歩いているように思えた。日射と照り返しが目を眩ませ、岸壁も海も大気も燃え上がる鏡のように輝いて見えた。山頂に登り詰め、休憩して周囲を見渡した。空には雲のかけらすらなく、頭上の天空はある種の蝶の羽のように青く、眼下の海は一面に薄暗い閃光が覆っていて、その中に島々が丸く盛り上がった盾のように散らばっていた。(S.64)モンテ・ヴィペラ Monte Vipera(**)「毒ヘビ山」なる山名はどうやら通称・俗称らしく地図上では確認できない。一方で海に浮かぶ島々については、物語の先で「鎖の一つ一つの環のように、真珠の紐のように島々は銀色の月明かりの中に横たわっていた。アルベ、パゴ、ブラッツァ、レジーナ、リッサ、クルゾーラ、ラゴスタ、メレーダやその他の島々。もろもろの島の上を南東の風が微かに吹き渡っていた」(S.74) という描写があり、これらは実在の島々(***) の名称なので、物語の舞台はクロアチアの、鎖のように連なる沿岸諸島の南部の対岸の、いずこかと知れる。

ブドウ園で料理役として働くソフィアはブーシ―島の生まれとされる。登場人物のなかでただ一人出身地が明かされるものの、この島はかなりの小島らしく、なかなか地図では見つからないが、F. Hamilton Jackson: The Shores of the Adriatic の XXII THE SOUTHERN GROUP OF ISLANDS には島名が記されている。

The chain of islands which forms a natural breakwater to the coast of Dalmatia is broken into two groups by the Punta Planka, the ancient Promontorium Syrtis, south of Sebenico. [...] The southern group lies south of the harbour of Spalato, and includes Solta, Brazza, Lesina, Curzola, Meleda, the more distant Lissa, Busi, and Lagosta, and a few small islands which belonged to the Republic of Ragusa. (Project Gutenberg's The Shores of the Adriatic.)

ラグサ共和国(Republic of Ragusa)とは、現在のクロアチア共和国ダルマチア地方のドゥブロヴニク(イタリア語名:ラグーザ Ragusa)にあった都市共和国。オーストリア領ダルマチア(ダルマチア王国)の一地方として、オーストリア帝冠領に併合された。以後、再独立することなく、1991年以降はクロアチア領。

この作品については、前作『ラウラ』を取り上げた(「ラウラ Laura」参照)ときと同様、アンドレアス・ガイヤー Andreas Geyer の研究(*v)を指針にして読解を進めたい。というか、ほとんどその紹介になるだろう。

ガイヤーによると、終戦前後、ユンガーは神話研究・哲学研究と機械文明批判の著作を立て続けに発表している。

Griechische Götter. Apollon - Pan - Dionysos. 1943こうして思想の骨格が固まったころに書き始めた短篇小説には、彼の世界像のイラスト化、標題散文 Programmprosa(v) の特徴を示す作品が少なくないと見る。第一短篇集「ダルマチアの夜」にはそれが明瞭で、収録8点から3点を取り上げて、Beluga は《神話対技術 Mythos versus Technik》、Zwischen Mauern は《技術対自然 Technik versus Natur》、『ダルマチアの夜』は《神話の勝利 Triumph des Mythos》なる視点を設定して分析している。さて、《神話の勝利》とはどういうことか。

Die Titanen. 1944

Griechische Myten. 1947

Die Perfektion der Technik. 2. erweiterte Auflage. 1949

Nietsche. 1949

(版元は何れも Frankfurt am Main: Vittoria Klostermann)

[これらの著作は、Die Perfektion der Technik『技術の完成』以外、筆者はすべて未見であるから、短篇小説と神話との関係についてはガイヤーの分析に頼らざるを得ない]

〈語り手=主人公〉がモンテ・ヴィペラから下山して、宿所としているブドウ園に向かう。そこは海に突き出た小高い丘の明るい果樹林の中にある。階段までアレキサンダーが迎えに出ていた。

その姿は沈み行く夕日の中で赤々と燃えていて、まるで炎の柱のように、まるで赤い斑岩でできた記念碑のように光の中に立っていた。人間とは見えず、ぎざぎざに縁取られた火炎で出来ているようだった。おそらくブドウ畑からやってきたのだろう。いつも早朝と日暮れ前の時間にはブドウ畑で仕事をしていた。まだ手袋と剪定鋏を手にしていた。そして快活に、きらきら輝く目でこちらに呼びかけた。「今夜飲みますか?」(S.64f. / Geyer S.164)この箇所を引用して、アレキサンダーがディオニュソスを範として描かれていることを読み取るのは困難ではないと、ガイヤーは指摘する。確かに、「人間とは見えず、赤々と燃えて炎の柱のように」光の中に屹立する姿での壮麗な登場はディオニュソス的と言えるのかも知れない。ディオニュソスは葡萄の栽培と、ワイン醸造の祖とされ、豊穣とブドウ酒と酩酊の神、演劇と舞踏の神でもある。

ブドウ園の雇い人二人のうち、ソフィアはディオニュソスの信女マイナス(複数形マイナデスの方が馴染みの呼び名だろう、ディオニュソス信女たち)として描かれているという。

彼女は目を開いて夢を見ていて、時間を持て余すことはなかった。そもそも時間が何か解っていただろうか。時間に気づいていただろうか。(S.74 / Geyer S.164)この箇所はユンガーの Griechische Götter『ギリシャの神々』の記述と響き合っていると指摘する。「我々はマイナスをあらゆる時間的制約から解き放たれて、ディオニュソスの共同体に受け入れられた女性と理解しなければならない」"Wir müssen die Mänade auffassen als das von allen zeitlichen Bestimmungen entbundene Weib, das in die Gemeinschaft des Dionysos aufgenommen ist." (Griechische Götter S.75 / Geyer S.164)

もう一人の雇い人、下働きのパウリッチュについては次の描写に注目する。〈語り手〉とアレキサンダーの対話が進む場面の情景である。

この静寂は大きい、静寂は山と海から来て辺り一帯を覆っている。これと共に沈黙すること、この静寂に耳を傾けるのは素晴らしい。[中略]そう、パウリッチュのことは気がかりだった。彼は素晴らしい人間だが、まだ自分自身を知らない。まだ夢と現の区別ができない。テーブルのワインが照り輝き、その明かりがグラスを突き抜け、皿に赤い丸い影を作っていたが、これがゆらゆらと揺れていた。この揺れだけが、感じ取れる唯一の動きだった。(S.70f. / Geyer S.164f.)さて、主客の対話はアレキサンダーが客人たる〈語り手〉を手元のブドウ園にずっと滞在させよう、居付かせようとする説得がテーマになっている。この素晴らしい景色の中で日中働き、夜はワインのグラスを傾ける生活を共にしようと。あなたはミツバチの世話ができるではないかと。「客人よ。人生は短い、この短いときを共に過ごそう。あっという間だから」という。〈語り手〉の応答は、

「それにどう応えればいいのだろう。僕は落ち着きの無い心の持ち主なのです。魂は愚かしく落ち着くときが無い。幸せの只中に居ても魂は別にすべきことがあるのではないか、飛び立たねばならないのではないか、と思ってしまうのです。この魂はどこへ飛ぼうとしているのだろう。それは分からないのだが、魂はその場に留まらない。望もうが望むまいが、僕は魂の赴くままについてゆくしかない。だから、居続けるとは誰にも約束できないのです。あなたは幸せ者だ、あのブドウ畑のブドウの木のようにしっかりと根を下ろしている。焦燥に駆られることが無い。僕の心を苦しめないでください、アレキサンダー。あと一か月は滞在すると約束します」(S.71 / Geyer S.165)これを聞いたアレキサンダーはこう述べる。

「率直に話してくれて良かった」と彼は喜びにあふれた声で言った。「君が行こうと思うときは行くがいい。引き留めはしない。だがいまはここに居る。行ったら、また戻って来るのだ。戻って来るのだ、友よ。この岸辺に帰って来い。別の場所に居るとき、どうして君の心がここへ帰ろうと思わないことがあろう」(S.71f. / Geyer S.165)このセリフ、「また戻って来るのだ」という要求から、ディオニュソス神の本質、つまり通常の帰還とは異なった種類の帰還が持ち込まれているとガイア―は見る。それは永遠の反復、回帰だと。そのことは〈語り手〉にははっきりとは意識されない。以下のように、煌々と輝く月光に照らされ、心中のたゆたうリズムに動かされ、戻って来ると約束する。

満月が海の上、島々の上にかかっていた。海も陸も銀色の月光に覆われていた。僕は不思議な気持ちだった。というのも自分がそこにいながらそこにいないと感じるからだ。昔のこと新しいことがこもごも脳裏に浮かび、過ぎてゆく。メロディアスに、快い響きで、静かに、とても静かに。どうしてずっと海辺に住んでいけないのだ。僕は、離別を隠している未来の厳しさを感じる。どうして海辺に住んでいけないのだ。「アレキサンダー」と呼びかけた。「戻って来るとも」アレキサンダーはさらにワインを飲み続け、恍惚状態 eine rauschende Fröhlichkeit に没入する。その際ソフィアとパウリッチュにも飲むよう強いる。こうして佳境に入った祝祭に邪魔が入る。沿岸警備の憲兵と修道士のオヌフリオが相次いで侵入してくるのである。憲兵に対して、アレキサンダーは激しい敵意を示す。ラテン語でののしる、「失せろ、裏切り者」とか「自然が生んだ最低の人間め」といった調子。〈語り手〉はワインのグラスを差し出すが、アレキサンダーはやめさせようとする、「海の水でも飲めばいいのだ。奴なんかにはそれで十分だ」と。〈語り手〉は憎むべき敵対者も必要な代表者ではないかと異議を唱えるが、「必要だから好きになるのか?」斥ける。

「海の水が再び呼び戻すだろう」と彼は呟いた。「波が君を連れ戻す。波は寄せては去る。去ってはまた寄せる。それと同じように君も去ってはまた戻ってくるのだ。それにワインも君を連れ戻す。このワインには力がある。力がたっぷりある」(S.72 / Geyer S.165)

この場面、そして「皮バンドが隆々とした胸にきっちり締められていたが、その胸板たるや鍛冶屋がハンマーを使う金敷きのように盛り上がっていた。男は屈強な力の持ち主に見える。その態度、その歩き方には硬くてゴツゴツしたところがあった」という描写を引いて、憲兵が巨人族 Titanen の代理人であると見立てるのは難しくない、とガイア―は言う。神話では、巨人族はことにディオニュソスを敵視している、と。

次いでやって来た修道士オヌフリオに対しては、「托鉢僧殿」「祈祷マシーン殿」と呼んだり、「夜に彷徨するのは規則違反だ」と責めつつも、進んでワインを提供するなど、「根本において好意的なからかい」があるという。オヌフリオは「キリスト教の代表者 Repräsentant des Christentums」として扱われていて、キリスト教にたいするディオニュソスの優越を誇示している、しかしながらアレキサンダーはキリスト教を完全に破棄することはしていない、とガイヤーは言う。アレキサンダーは立ち去るオヌフリオの後姿を見ながら、奇妙なトピックを持ち出す。

「救いのない人間ではない。ブドウと縁を切ったことがない。君は考えたことがあるかい、十字架は何の木で作られたのか。もしブドウの木を伐って作ったとしたら、これが再び根付いて芽を吹いたとしたらどうだろう」(S.80 / Geyer S.166)ガイヤーはここにタンホイザー伝説との繋がりを見る。15世紀に生まれた伝説によると、タンホイザーは官能の愛を求めて、ヴィーナスの洞窟に1年ほど籠もるが、そのことを悔い改めるべくローマ教皇に懺悔する。しかし教皇は自分のもつ枯れ木の杖に葉が生えない限り救済できないと拒絶、希望を失ったタンホイザーは再びヴィーナスの洞窟に帰ってしまう。後日教皇の杖から本当に芽が出てきたことから、タンホイザーが神の赦しを得たことがわかる。

この伝説はキリスト教の異教に対する優位を物語るものであったはず。古代の神々はキリスト教によって悪魔化された。愛の女神ヴィーナスよりもキリスト教の神が優位にあり、タンホイザーを救済する。だがここで Aleksander なる名で呼ばれる Dionysos には、キリスト教もディオニュソス的な繰り返し、回帰のなかで捉えられている、と解釈する。

アレキサンダーが「私は眠らなければいけないと感じる」と言うので、〈語り手〉とソフィアとで両側を支えてテラスを降り、庭に運んでゆく。寝室のベッドではなく土の上で眠るのである。眠りに落ちた後、テラスに戻るとソフィアが〈語り手〉に近づいてくる。「とてもいい気持ち、でも悲しい」と涙を流す。〈語り手〉が膝の上に座らせると、すすり上げながらやがて眠りに落ちた。彼女を部屋に運ぶ。

今や皆が眠ってしまった。〈語り手〉はこの夜更けに、すでに夜明け前に、もう一度海水に浸かろうと思い立つ。「というのは海もまたユンガーの神話解釈によるとディオニュソスの領域に属しているからだ。常に変化する水はディオニュソスの気質である;彼の酩酊は《すべての水がその独自の形と形式を解体し、放棄する海として》現れるのである」(Griechische Götter S.65 / Geyer S.167)

オポロ・ワインが、この内部から沸き起こってくるざわめきの素が、ブンブンと鳴って僕をからかった。周りを見ても一人きりで、僕は叫んだ。「アレキサンダー、どうして寝ているのだ。なぜ寝るのだ、パウリッチュ。ソフィア、なぜ寝ている」 答えは無く、夜の中から何の反響も返ってこなかった。そのとき、踊りたい跳び回りたいという抗し難い欲求に襲われた。抗うこともならず、次第に消えてゆく月の下、テラスで三拍子、四拍子で踊り、かつまた声を出して歌った。(S.88 / Geyer S.167)ガイヤーの結論は以下のとおり、

語り手はアレキサンダーの勧誘に対して主権と自律をもって対応しているつもりであるが、酒と水と踊りが協調した三重の効能により、すでにすっかりディオニュソスの軍門に下っていたことが示される。かくて《神話の勝利 Triumph des Mythos》という結論となるわけだ。標題散文 Programmprosa として読み解けばなるほどそうなるのかと納得させられる。だが、ギリシャ神話だのなんだのと厄介なことは措いて、『ダルマチアの夜』は風光明媚なアドリア海沿岸のブドウ園での夏の一夜の物語として、人物の立居振舞と会話と美しい自然描写ーー音響と色彩の表現が見事だーーを楽しむことができるのではないか。この作品を手にする者は神話に通じていなくても、シンプルに短篇小説として、面白く読めるはずである。

Der Ich-Erzähler, der meint, dem Werben Aleksandars souverän und selbstbestimmt begegnet, zu sein, zeigt sich durch die dreifache Einvernahme mittels Wein, Wasser und Tanz dem Dionysos bereits ganz und gar verfallen. (Geyer S.167)

[使用テキスト: Friedrich Georg Jünger: Werke. Erzählungen 1 (Klett-Cotta, Zweite Auflage, 2004) S.64-89]

* "Story. Die Monatschrift der modernen Kurzgeschichte." 5. Jahrgang (1950), Nr.7, S.3-10 [刊行されたのは1949年らしい]

** "Monte Vipera": viper (en.) vipera (it.) はクサリヘビ、マムシなど毒ヘビの総称

YouTube に "Monte Vipera" という2015年の映像があるが、これは自転車で山道を駆け下る様子を撮影したもの

*** Arbe, Pago, Brazza, Lesina, Lissa, Curzola, Lagosta, Meleda

ダルマチア諸島、あるいはクロアチア群島と呼ばれる鎖状の島の連なりは長さ約300kmにわたる。「クロアチアのアドリア海には全部で 1246 の島がある。人が住むのはそのうち47島に過ぎない」(de.wikipedia)

*v Geyer, Andreas: Friedrich Georg Jünger : Werk und Leben (Wien ; Leipzig : Karolinger, 2007)

v 「標題音楽 Programmmusik」からの連想で作ったガイヤーの造語であろう。標題音楽とは心象の内に映像や物語を生み出すべくプログラムされた音楽。音楽そのものを表現しようとする「絶対音楽」の対。

[追記 2022/02]

本文に書いたように、1932年、ユンガーは兄のエルンストとともにダルマチア地方を旅行した。エルンスト・ユンガーにその時の旅行記があるが、フリードリヒ・ゲオルクにも『緑の枝』に続く回想記、

『年月の鏡--記憶集』Spiegel der Jahre. Erinnerungen (1958)

に、ごく短いものながら、その旅行について書かれた箇所があった。

この記述は原文で1ページ半ほどだが、短篇『ダルマチアの夜』の背景を理解するための、自然描写、地形、風景のデータが色々と見つかる。それによると、兄弟は愉快な体験を重ねながらイタリアを旅し、列車でブレンナー峠を越え、トリエント経由でヴェニス、ヴェニスから蒸気船でクロアチアに渡ったようだ。

我々の目的地はイタリアではなく、ダルマチアだ、サビオンチェロ、ダルマチアで最も大きな半島、クロアチアの人にはペリェシャツと呼ばれている。我々は海の側に、海とともに、海の中で、滞在した。コルチュラ島の城壁や塔を望む小さな湾だ。

Unser Ziel aber war nicht Italien, sondern Dalmatien, war Sabioncello, die größte dalmatinische Halbinsel, die von den Kroaten Peljesac genannt wird. Dort lebten wir am Meer, mit dem Meer und im Meer, in einer kleiner Bucht, die gegenüber den Mauern und Türmen der Insel Korcula lag. (Spiegel der Jahre S.163f.)

蒸気船が到着したのは、イタリア語で Sabioncello* と呼ばれるペリェシャツ Peljesac 半島。ドイツ語 Wiki の "Pelješac" によると、長さ 66 km 幅 7 km 面積 358 km² となっている。半島とコルチュラ Korčula 島との間の狭い海峡に面して、いくつもの美しい小さな湾があるようだ。

*この半島のイタリア語表記、一般には b が重なった Sabbioncello となっている。

滞在初日、レオポルトはマッキア[茂み]のなかでヘビ Leopardennatter* を捕らえる。おそらくヨーロッパで最も美しいヘビ "wohl die schönste Schlange, die in Europa lebt" と言う。棒に巻き付かせて観察し、そのあと放つ。

レオポルトがヘビを捕らえたマッキアとは、もともとの樹木を伐り取った後に生まれた常緑低木[灌木]の茂み。地中海諸国に見られる。

Die Macchie (italienisch macchia, korsisch machja, kroatisch makija, französisch maquis), auch Macchia oder Maquis, ist eine sekundär entstandene, anthropogene, immergrüne Gebüschformation der mediterranen Hartlaubvegetationszone. (de.wikipedia.org)兄弟が滞在した「コルチュラ島の城壁や塔を望む小さな湾」、その地名は書かれていないが、地形や風景について、海の様子、セミが鳴く海岸のマツ、乾燥した空気、寂寥の中から聞こえるかすかな物音、全身にオリーブ油を塗って「水晶のように透明な海」へ入ったことなどが記されている。

海岸からさらに行動範囲を広げる。

我々は島々を訪ね、後背地へハイキングし、モンテ・ヴィぺラ (Monte Vipera) に登高した。山の周囲には明るい広葉樹、針葉樹が生えていて、その中にエニシダ、スイカズラ、キイチゴが繁っていた。木々はほとんど影を作らないので、我々は日中の焼けるように暑い影のないところを頂上へよじ登った。花咲くアルプスの庭園の、庭師が芸術的に石を並べることのできないようなゾーンを過ぎ、ナイフのように尖った石灰の塊の切り立った崖を越えていった。上から眼下の土地を見下ろした、ナレンタ川が海にそそぐところ、島々や岩礁のある海を。ここにモンテ・ヴィぺラという山の名が出る。これこそ短篇『ダルマチアの夜』の冒頭に出現した謎の山名であった。本文では、「モンテ・ヴィペラ Monte Vipera「毒ヘビ山」なる山名はどうやら通称・俗称らしく地図上では確認できない」としておいたが、ここでなんのためらいも保留もなくモンテ・ヴィペラと呼ばれている。

Wir besuchen die Inseln, wanderten ins Hinterland und stiegen den Monte Vipera empor. Lichte Laub- und Nadelgehölze liegen um den Berg, und Ginster, Geißblatt und Brombeeren wuchen in ihnen. Schatten geben sie kaum, und in der Schattenleere des glühend heißen Tages kletterten wir den Gipfel hinan, durch eine Zone blühender Alpengärten, wie sie kein Gärtner kunstvoller in Stein hätte einlegen können, über messerscharfe Kalkblöcke, die tief zerklüftet waren. Von oben sahen wir das Festland mit der Einmündung der Narenta und das Meer mit seinen Inseln und Klippen. (Spiegel der Jahre S.164f.)

ドイツ語 Wiki によると、半島で最も高い山は Sveti Ilija (961 m) とある。"Die höchste Erhebung ist der Sveti Ilija (961 m)."

この山について英語 Wiki では "In the western part of the peninsula is the highest summit of Pelješac, the Zmijino brdo mountain (lit. Snake's Hill) with the peak Sveti Ilija at 961 m or 3,153 ft." とある。なんと "Snake's Hill" とあるではないか!

急いでイタリア語 Wiki を見ると "Il maggiore massiccio dell'isola è quello di Vipera (Zmijino brdo), a nord-ovest, la cui vetta più alta è il monte Sant'Elia (Sv. Ilija) con i suoi 961 m, chiamato comunque localmente monte Vipera o delle Vipere." とある。

ついに »monte Vipera« を発見した!!

山のふもとに Gospa od Anđela という修道院がある。英語版ウィキによると、

Our Lady of the Angel (Croatian: Gospa od Anđela) is a monastery that is located near Orebić, a town on the Pelješac peninsula, in the Dubrovnik-Neretva County, Croatia. [...]これが修道士オヌフリオの「ミツバチ修道院」かもしれない。物語の終わりで主人公がテラスでひとり歌い踊った後、「僕は再び海岸に降りてゆき、ミツバチ修道院の丘に通じる道を取った。道はマッキアを抜けて登っていた。道に沿って馥郁とした香りを放つ白い花のミルテの群生があり、甘酸っぱい実が鈴なりだった。やぶ状の常緑の潅木が皮革のような光沢を見せていた。丘の上まで来たとき、夜が明けた。教会堂から奏楽と歌声が響いてきて、修道士たちがミサを朗誦していた」

The monastery is surrounded by dense pine wood forests and is located on a craggy stone crest 152 metres above the sea. (en.wikipedia.org)

兄弟の眼前に広がる景色の中に、もう一つ「ナレンタ川」という固有名詞が見える。Narenta はクロアチアでは Neretva と呼ばれている。総延長 225 km で、そのうち 22 km がクロアチアを流れている (de.wikipedia.org)。ペリェシャツ半島の高山からは半島の北側の海と島々、そして本土を流れるネレトヴァ川が沖積のデルタ地帯を流れてプロチェ Ploče の町で海に注ぐところまで見えるのだろう。

壁と壁の間で Zwischen Mauern

『壁と壁の間で』はユンガーの第一短篇集「ダルマチアの夜」(Dalmatinische Nacht, 1950) の巻末に置かれた作品である。収録作品8作中もっとも長く、原文で43ページある。章節の区切り記号・番号は付けられていないが、1行分の空行によって9つの部分に分けられている。以下、仮にナンバリングして1パートずつ粗筋を辿ってゆく。- - 1 - -

ある夜のパーティ会場の場面から物語は始まる。

真夜中近くになってギーゼは、二時間前から居合わせているこのパーティを立ち去るのがいいだろうと思った。何という底なしのお喋りか、疲れの発作に見舞われて、彼は呟いた。何という混乱か。(S.146)物語の語り手=主人公としてギーゼという名の人物が登場。彼も加わっているこのパーティ、どのような趣旨で開催されたものかは不明。集っているのは官庁の役人、企業家、役者、職業不詳の人々。加えて婦人や少女が、見られ注目を浴びるために押し寄せている。全体として「何か市場のような、粗悪な証券を扱う取引所のような」ところがあった。終戦後さほど時間が経っていない時代なのだろう。「このようなパーティは十年前には、いや一年前でも不可能だったろう。みんなが沈みゆく人々なのだ。そして彼らは足下の地盤が消え失せたと感じている」 パニックが風のように会話の中を吹いている。互いの情愛が失せた男女のギスギスした会話も聞こえる。

ギーゼが部屋を出たところで、顔見知りの若い女医ヘレーネに声をかけられ、この医師のの車で会場を後にする。彼女のクリニックに招き入れられ、ゆったりとコーヒーを楽しもうとしているところで、玄関のチャイムが鳴る。現れたのは怪我をして血を流した、背に瘤のある奇形の人間。怪我人はなぜかギーゼに「刺すような憎しみ」の眼差しを向ける。応急手当てして病院に送ったところでこの場面は終わり、奇形の男も物語から消える。

- - 2 - -

パーティの(恐らく)翌日の早朝、物理研究所へ出かける。ギーゼが(恐らく大学の)研究所に勤める若い自然科学者であることが示される。「使い古された建物」の研究室に入って、多くの機器を操作し記録を取るが、作業に集中できない。「様々な思念が浮遊し、放浪を始め、部屋を離れていった」、抗いがたい疲労に捕らえられ、眠り込む。

眠りに落ちるとき、街が起き出すざわめきが聞こえ、そして遠く、非常に遠く微かに電気装置の音が聞こえていた。情景は夢の中に移った、なにせ機器の信号音が次々とケーブルから切り離されて、光りのヘビとなり暗闇を動くのを見たからだ。ヘビは音符のように見えた。(S.154)目が覚めると、研究所の同僚シュテフェンスが来ていた。真面目でひょうきんなところもある好青年で、二人は会話を交わす。実験の進展、仕事の前進について。ギーゼは科学に対する疑問を語る。科学を越えた問題にも、

君がもっと先へ進めば、科学とはそもそも重要なものか、あるいは人間は重要なのかどうかという問題に突き当たる。これは、君なら簡単に気づくだろうが、もはや科学の設問ではない、あらゆる科学を越えているからだ」(S.155)決着のつく類の話ではなく、「よかろう。君の言葉には私の朝の仕事の励みになることはほとんどない。それで、どうだろう、近くで朝飯と、ワインを一杯はどうだい?」と、シュテフェンス。二人は研究室に施錠して出かける。

- - 3 - -

ワイン朝食の後のことか、ギーゼは日課のように散歩に行く植物園へ。心に浮かぶのはヘレーネのこと、その夜のことを(an die Nacht)思い出すと、ヘレーネの閉じた目と顔が見えた。

それは磁石のように引きつけたと、その時のことが脳裏をよぎった。そして一つの驚きが持ち上がってきた、きっと根源にまで達する驚きだ、というのもそれは彼自身を疎外したからだ。自分がそこにいるのが未知で、時間が、場所が、腰かけているベンチが未知だった。(S.158)《未知の fremd》そして《疎外する entfremden》という当時のユンガーのキーワードが出てくる。

ユンガーは少年時代、自然豊かなシュタインフーダー・メール西方の町レーブルクで過ごしたが、第一次大戦のあと一家はザクセンの小都市ライスニヒに転居して、「自分のすべての根が大地から引き抜かれたような」気持ちを味わう。「《見知らぬ》fremd という言葉が新たなトーン、アクセントを持ち始めた」(「ラウラ Laura」参照)と述懐している。その後のユンガーの思索の中心テーマとなる。そこにしばしば顔を合わせる変わり者の画家ブラインリンガーが現れ、この画家の描く変わった絵を見る。それは遠近法を無視した絵だった。

絵が示す固い構成の中に不気味な生が入り込んでいる、有機質を思わせるもの。橋の柱、支え梁、欄干クレーン、煙突、コンベアーなどが、固さを失うことなく、生きた形式の見かけを取っている;それらは芋虫、昆虫、ヘビに似ていた。ギーゼがこれらの形の変化を確かめているとき、彼のなかでこの画家は精神病の初期段階にあるのではという疑いが浮かんだ。(S.160)この絵についてギーゼが「心に食い入るものがある」と感想を述べ、絵の中の時間について対話が進んだところへ、画家の娘ベラの登場。ギーゼは初めて会う。画家が所用でしばらくその場を外れたあと、娘は盲目であることに気付いた。視覚と他の感覚との世界との向き合い方の問題が浮かび上がる。

彼女の手を、とても白かった、手を観察しながら、別の思考に入って行った。両手とも卵形で指はしなやかで、少し弓なりになり、長過ぎることはなかった。元気で繊細な触感の手だ。触ることはすべてを包含する、と考えた、見ること聞くこと味わうこと感じること匂うこと。われわれは肌で、肌を通して触感する。彼は彼女をじっくりと見る、近くから、健常者が盲人を、そしてすべて自分を見ないものを見るように。すると彼女が微笑し始めたのを見た。顔はたいへん明るくなり、彼は驚いた。(S.163)ギーゼがじっと彼女を見つめていることに、盲目の彼女は気づいているのであった。画家が戻ってきたところでこの場面は終わる。

- - 4 - -

日暮れが迫ってくるなか、ギーゼは同僚のシュテフェンスとカフェに座っている。溢れる電飾、川の流れのような人の動き、人の群れの振り子のような揺れ。コールタールと花の香り、人工的に照明される夜への導入の時間。

科学についての対話が続けられる。生理学は生物に関する物理学・化学だろうが、愛について何を知っているか。

「もし私が行動の原因へ遡ると、私はいつも、いたるところで化学と物理学の領域に入り込む。生理学とは有機物に関する化学と物理学以外の何物でもあるまい。しかし原因は何も語らない、原因などまったく無いのだ。われわれはそのような単純化に頼ることはやめなければならない」どうして君はそんなことを考えるようになったのだとの疑問を呈し、シュテフェンスはギーゼを残して研究所へ向かう。

「その代わりに何を据えるのだ?」

「何も。説明はない。今は見て比べることで足りている。出来事の同時性を見るだけで充分だ。道路上の休みない回転運動は、何か道路の真ん中を走っている車のエンジンの動きに対応するエンジンめいたところがある。機械的なリズムだ。それはダンスとは何の関係もない、それは予め指定された動きだ。そのリズムに巻き込まれる者は、すでに歩行を制御する強制に従っている。だが誰がこれらすべての人間をここに集めたのだ?」

「自分で集まって来たのだ」

「そう、人間はいつも人間狩りをしているから。それが人間の主な仕事なのだ。狩人の男女に異なるところはない。片方が他方の獲物なのだ」(S.166)

- - 5 - -

シュテフェンスが去って、予め約束していたのだろう、ヘレーネが来る。「彼女の歩みには軽快で同時に確かなところがあった、信頼して習慣となった動きが呼び起こすような風情だ」 いま花売りから買ったスミレをプレゼント。スミレが私の好きな花だと知ってらしたの? と彼女が尋ねると、知っていますとも、とギーゼ、「すぐそばで香りをかいでいますから。どうして忘れることが出来ますか?」

日本で身近に見られるのはタチツボスミレ (Viola grypoceras) だが、ヨーロッパで目にするスミレは一般にニオイスミレ (Viola odorata) で強い香りがある。「不快な匂いが蔓延する大都市では匂い消しに小さな花束にしたものが広く販売され、服のポケットやボタン穴、帽子などに付けて使用された」(ja.wikipedia.org/)森の湖へ。湖岸に敷物を敷いて座る。ギーゼが尋ねる。ヘレーネとしての君と女医としての君をどう区別しているのか、と

「何を区別しなきゃいけないの?」と彼女はささやいた。「すべてがおのずと異なっています、私たちが付け加える必要はありません」ここにも《何か見知らぬもの etwas Fremdes》が出現する。

「そう思いますか? いや、それには努力がいります。そこには何か見知らぬものがあり、その見知らぬものは折々現れ出てわれわれを驚かせます」

「いえいえ、ここには出ていません。私のすべてが居ますよ」

彼は一層深く彼女に覆いかぶさり、彼女は彼を引き寄せた。時は知らず知らずに過ぎて行った、松のなかで響くフクロウの翼よりも柔らかく、聞こえ難く。(S.170)

- - 6 - -

(次の)朝ギーゼは目覚めて「植物に対する関心が年々大きくなってゆくのは、どこに理由があるのだろう?」と思いつつ、植物園を訪れようとしているところに、チボッチュ Czybocz という妙な名前の男が訪ねて来る。ギーゼの研究をある秘密組織のために買収したいとのこと。さまざまな有利な条件を提示する。

男はスパイのような見かけで、ギーゼは彼を諜報員だと見なした。もちろんみすぼらしさはなく、家から家へと駆けずりまわって仕事を持ちかける扇動家の風はなかったが。もし訪問者がその世界の人間の一人だったら、相当上の地位で部下を使う身分の者だろう。自分で動かずとも済む手段を使える男の印象だった。この印象は、腕利きの仕立屋の手になると思わせる服装からだけでなく、静かな動き、青白くがっしりした、知性が読み取れる面立ちによっても呼び起こされた。(S.171)申し出を断ると、男は礼節を無くすことなく挨拶して辞去した。そのあとギーゼは予定通り植物園に出かけ、そこで娘と共にいるブラインリンガーに出会った。「お願いできれば有難いのですが」と画家はギーゼに言った、「ベラと園内を散歩してもらえたら。時間がありますか?」 快諾してベラに希望を問うと、一番行きたいのは温室だとの答え。パイナップルの温室などを巡る。

最後に大きなシュロの温室の中のベンチに腰掛け、ギーゼは目に見える様子を彼女に描写した。彼女の方に身を寄せ手を取ってたずねた:「ベラと呼んでいいですか?」 彼女は沈黙し、そして言った:「どうしていけないことがあるでしょう、短くて済みます」 彼は彼女の手に唇を当てた、彼女は急いで手を引き、顔を赤らめながら言った:「参りましょう」(S.176)南国の植物の中で二人の距離は縮まるが・・・そこでストーリーはまた中断。

- - 7 - -

研究所で夜中すぎてもなお眠らずにギーゼは仕事。器具を調整し、計器を検めながら、

彼は黙って部屋を歩き、あちこちでハンドルを調整したり、ノートに記録を書き込んだりしながら、同時に実験について思いを巡らせた。思考は倦むことなく実験の経過と全体を巡りぐるぐる回った。自分で考案し、それでもって仕事を進めている装置の合目的性について、ガラス、フラスコ、パイプの形状、金属のケーブルとクリスタルの格子、空気ポンプについて考えた。そしていろいろな図柄や検討事項とともに数字と公式が倦むことなく頭の中を往き来した。彼が考えているのは解析幾何学の問題、積分計算と一次関数の問題だった。検討事項は勝手に動きたがっていて、わが身に注目を求めているように見えた。コーボルトのようにズーンズーンと無言の記号が押し寄せてきて、彼を脇道へおびき出した。(S.176f.)彼はあれこれ考え続ける、長い独白。「だがなぜ、この思考が今日私を責め立てるのか? なぜ昔のように確信を抱かせてくれないのか? この信頼性は以前は私の誇りではなかったか?」云々。

朝の二時ころ、部屋を出て、鍵を閉めた。夜の街を歩きながら思索は続く。様々に考える、自分の中の対話自体が疑問になる。よそ者の感覚、例の »fremd« である。

夜の街を当てもなくそぞろ歩いた。夜の街は広々と、昼間より広々としていた。広くて空虚であった。それだけではない。街の理解不能のところ、馴染みのなさ、意識から離れたものが、より強く出現していた。そもそも何のためにこんな町がここにあるのだ、と言う疑問が突如襲ってきた。もしまったくないとしたら? そんな疑問の中で彼自身の思慮分別が逃れ去っていた。手段はもはや手段ではない、目的はもはや目的でない。何のために? なぜ? (S.176)歩いていると突然、目の前にブロンズの騎士が立ちあがった。馬はゆっくりした足取りで、進むべき道を重々しく力に満ちて闊歩する。鼻づらと両眼には光が金色の斑点を投げかけていた。騎士は誇り高く力強く、しっかりと馬上にあった。

こうした騎馬像の幻影は伝説や文学作品によく登場する。プーシキンの長編叙事詩「青銅の騎士」がバレエ音楽にもなって有名。物語の主人公エフゲニーは、ネヴァ河の洪水で愛するパラーシャを失い、、狂気となって、青銅の騎士像を呪うと、像は生き返り、これに追いかけられ…というストーリー。以下に木村彰一訳がある。『プーシキン全集02 -オネーギン・物語詩2』 (河出書房新社 1984)- - 8 - -

朝早くギーゼはふたたび植物園に出かけた。ブラインリンガーはスケッチをしていた。二人はガラス吹きを試みた共通の体験について話す。このあと画家の自宅に招かれる。これはギーゼには初めてだし、他の誰にも無い稀有のことだ。庭の水盤のそばにベラがいた。画家が手紙を書かねばならないのでと庭を離れる。二人きりになると、ベラが父娘の関係を話し出す。父が要らぬ心配をしていると言う、

「父は私のことを考え過ぎます」と彼女は言った。「あなたが必要とされる時、助けはいつもあるでしょう」とギーゼは言う。自分が真っ先に支えると伝えたかったのだろう。

「愛していらっしゃるのです。あなたのことを考えないでいられるでしょうか」

「私も父を愛しています。それとは違うのです。父は私のことを心配し過ぎるのです、あまり信頼がないのですね。私は父より多く信頼しています」

「あなたは何を信頼しているのですか?」

「それは分かりません、でも信頼があるだけで充分です。全部わかっていたら、何のために信頼が要りますか? 父は私より先に死んで、私を置き去りにしなければならないと、そう考えるだけで不安なのです。それがなぜ父を不安にさせるのでしょう? 私より先に死ぬと知っているのでしょうか? もしそうなったとしても、助け、保護が私に無くなることはないでしょう」 (S.176)

- - 9 - -

午後、いったん出かけて、戻って来た研究室にノックの音がした。優しい音だった。扉を開けると、そこに八十歳は越えている大層な高齢の人物。ギーゼは「あなたでしたか、閣下?」と呼びかける。この老人は同じ研究所でギーゼが教えを受けた昔の師らしいが、《閣下 Exzellenz》とは。研究所長にでもなるとそのように敬意を払われたのか、あるいは所長から管轄省庁の高級官僚となったのか? 師は仕事の進み具合を尋ねる。

「仕事は」と彼は言った、「それが自ずと進むときは、すこぶる順調です。最も大きな困難はもう乗り越えたと思います。この実験の段取りは確固としていて、コントロールもしっかりしています」それに対して、「「されねばならぬ、されねばならぬ」と老人はつぶやいた。」(»Müssen, müssen«, sagte der Alte vor sich hin.) 科学の確実さは破壊されねばならないと言うのか? 破壊されざるを得ないと言うのか? 師は続けて言う。「老齢ハ病ナリ。しかしそれにはいいいところもある」 自分の役割はもう終わった、仕事という重荷はもう背後にある、と。そこには清澄さがある、と。

「結構だ、満足しているかい?」

ひょっとしたら、とギーゼは思った、彼が来るから私は戻ってきたのか。ひょっとしたら彼は別れを告げにやってきたのか。この古い建物は彼には多くを意味している。彼はシュテフェンスと同じ質問を私にする。私は満足しているということなのか? もはや私は不満足で平静を欠いてはいないのか? だが声に出して言った、それもほとんど意思に反して、というのは言葉はふっと漏れ出てきたからだ:「確実さには多くの程度と段階があります。そしてそれらは破壊されうるものです」 (S.186)

「記憶は育つ、ますます育つ、過去は増大する。現在とは何だ? 一回の息吹に過ぎない、一筋の光線だ。で、未来は? それはなおも私に関りがあるか? 私は罷免されたのだよ、ギーゼ。どのような意味でも私は解放されたのだ」私たちは仕事を破壊に向かわせているのかと問うと、師は「すべては壊れる、ギーゼ君」と答え、すべて破壊されずにあるものは、すでにその内に破壊を持っている。だからそこに一つ慰めがあるのを感じることになるだろう、そう言うと老人は出て行った。ギーゼは置き去りにされたと思った。まるで相続人であるかのように。だが遺産は使い果たされている。われわれは、初めから、まるきり新しく始めなければならない、と。

「同じことが言えたらと私は願っています」ギーゼはつぶやいた。「探求することは骨の折れる仕事です」

「それで発見は? 発見はどう考える?」

「同じです。それは最後まで進んだ探求とどこが違うのでしょう。探求は何らわれわれを解放するものではありません。盲目のもの、無計画なもの、われわれだけに委ねられたもの、そんなものではありません。われわれは宝物が見つかると夢見てどこかの地面を掘るのではありません。私がいま取り組んでいるのはお終いではなく始まりなのです。そもそもなぜわれわれは探求するのでしょう?」

「厄介な質問だ。君がその質問をするのは早すぎる」(S.187)

この物語は何かの出来事が起き、出来事の展開、その継続、変化を描くのではなく、各パートごとにストーリーはポツンポツンと切れて、ギーゼの心象、従事している仕事、科学研究についての思索を追い続けるのである。大戦後の雰囲気のもと、彼が考えているのは、自然科学・技術の進歩に対する疑問で、それが物語に緊密にあるいは緩く絡むような形で進む。

物語には、さまざまな人々が登場し、ギーゼの対話の相手となる。どの人物も主人公との関係があいまいなまま終わってしまう。ギーゼは誰とも対立しない。ギーゼに敵対する人間はいない。彼の思索の現況は、無心に実験に励んでいる同僚シュテフェンスとの議論の中で詳しく見ることができる。必ずしも議論がかみ合うことはないが、彼は同僚の「からかいと好意が混じった微笑み」が好きだった。シュテフェンスとの議論で、実験の進展、仕事の前進について対話が交わされる。ここでギーゼは「科学とはそもそも重要なものか、あるいは人間は重要なのかどうか」という「科学を越えた」疑問を提示する。

ギーゼが提示した問題は、両大戦の戦間期にユンガーが著した科学批判の評論(エッセー)での主張と響き合っている。

『技術の完成』Die Perfektion der Technik (1939 執筆, 1946 出版)

この評論は、困難な状況の中ようやく印刷にこぎつけた初版が空襲で焼けるなど、紆余曲折を経て戦後に出版された。テーマは、科学・技術の進歩、機械化・自動化の進展は、肉体労働の減少、真に人間の幸福につながるものなのか、という問題提起だ。それは幻想にすぎない、生産の機械化は労働と人間を切り離す、人々は現実世界を自分で動かしているつもりでいるが、実は機械に動かされている。それに過酷な肉体労働は消えるのではなく、低い階層、未開社会の人々に押し付けられる、と指摘する。『壁と壁の間で』のいくつかのエピソード、あるいは人物の対話の中で『技術の完成』の主張がそのまま、あるいは余韻が感じられる箇所がある。

この書の序で、科学技術の進歩が人間の幸福に結び付くと信じる、技術信奉者の独断論・教条主義について言う、

器械装置と組織の進展に適用される彼の知においては、この教条主義は感じられない、というのはここでは一つの発明は別のものを猶予なく駄目にし、新しい発明はすべて先行するものをガラクタにしてしまう。彼の知においてではなく、知についての信仰において技術者は教条的なのだ。この知そのものの価値について考えを巡らせることはないし、それに疑いを挟むことはしない。それどころか他人がこの知の価値について考えたり、疑いを挟むことすら彼は我慢ならない。合理的思考の科学者が科学の本質については合理的な判断ができない、やみくもに信じているだけと批判する。物語に登場する同僚シュテフェンスはどうだろう。彼も科学の価値について疑う人間ではないが、ギーゼの言い分に耳を傾ける柔らかな頭脳の持ち主だ。

In seinem Wissen, das auf Fortbildung der Apparatur und Organisation bezogen ist, ist dieser Dogmatismus nicht zu spüren, denn hier ruiniert eine Erfindung ruhelos die andere, und jede neue macht alle vorhergehenden zum Gerümpel. Nicht in seinem Wissen, sondern in seinem Glauben an dieses Wissen ist der Techniker dogmatisch. Über die Wissenswürdigkeit seines Wissens denkt er weder nach, noch zieht er sie in Zweifel. Mehr noch, er duldet nicht, daß andere über die Wissenswürdigkeit dieses Wissens nachdenken und Zweifel darüber hegen. (Perfektion S.6)

このシュテフェンス、研究室で多くの水銀に晒されたのだろう、水銀中毒の症状を示していることが語られる。ギーゼの忠告は医師の治療を受けろとか、入院しろではない。「君は不注意過ぎたのだ。田舎へ行って、ミルクと卵で身を養いなさい」というもの。ここでは以下の箇所が思い起こされる。

生物学は今日研究が順調に前進している学問の一つである。その理由は生物学が技術的進歩と完全に足並みが揃っているからだ。[中略]明らかに酵素、ホルモン、ヴィタミンの発見は単に学問の進歩であるだけでなく、技術の進歩でもある。偉大な医学者も罪無しではないというのである。

病気の原因についての知は今日ではひどく混乱している。フィルヒョウ、コッホ、エールリヒのような重要な医師、そして細胞病理学者や細菌学者ですら、これをあいまいにすることに大いに寄与したことは疑うことができない。

Die Biologie ist heute eine Wissenschaft, in der die Arbeit gut vorangeht. Der Grund dafür ist, daß sie sich mit dem technischen Fortschritt ganz identifiziert hat. [...] Offenbar ist ja die Auffindung von Fermenten, Hormonen und Vitaminen nicht nur ein wissenschaftlicher, sondern auch ein technischer Fortschritt. (Perfektion S.101)

Das Wissen um die Ätiologie der Krankheiten liegt heute sehr im argen, und es kann kein Zweifel darüber sein, daß so bedeutende Ärzte, wie Virchow, Koch, und Ehrlich, Zellular-Pathologen und Bakteriologen also, viel dazu beigetragen haben, um es zu verdunkeln. (Perfektion S.103)

Rudolf Ludwig Carl Virchow (1821-1902)

Heinrich Hermann Robert Koch (1843-1910)

Paul Ehrlich (1854-1915)

またカフェでシュテフェンスと休んでいるときの話題は、人間の行動の原因、衝動が生理学で理解できるかというテーマ。生理学とは有機物での化学と物理学だ、しかし生理学で原因は明らかにならない、原因ではなく出来事の同時性を見るだけで充分だ、とギーゼは言う。目の前の歩道を歩く人々の動きは円をなして動いているが、その動きは道路の真ん中を走っている車のエンジンの動きに対応するところがある。機械的なリズム、予め指定された動きだ。そのリズムに巻き込まれる者は、すでに歩行を制御する強制に従っている。こんな対話を交わしたあと、シュテフェンスは物語の舞台から消える。

女医ヘレーネの存在も、科学技術の問題、特に自然と科学の関係に焦点が当てられる。女医ヘレーネは最新の医学をまなび、秩序ある清潔な部屋、最新の装置を備えた医院を開業している。仕事に従事する女医と、白い絹の衣服、白鳥の翼を纏った若い女性。

二人で森の湖に出かけたとき、ギーゼは「君はどんな風にこれら何もかも区別しているの?」と尋ねる。「何のこと?」と反問する彼女に、「いや、君は一人のヘレーネで、ヘレーネらしい願いと夢を持っているね。・・・それから仕事とそれにまつわるを関心持っている。君はどのようにヘレーネと女性医師とを区別している?」 彼女には理解できない質問だったが、ギーゼは仕事には往々にして「何か見知らぬもの etwas Fremdes が出てくる」と言う。この箇所は『技術の完成』の以下の部分と響き合うのではないか。

技術が発展すればするほど、技術が専門化すればするほど、それだけ一層機能的な労働の数量も増える。このことが起きると、同時に一般に労働が労働者からはぎ取られる。仕事は労働者の人格と分かれ、独り立ちする。労働者はもはや自分の人格を通じて仕事と、なお自分の職業を持つ者のようには、結びついていない。労働者は仕事に対して機能的な関係で向かっているだけなのだ。画家ブラインリンガーは他の登場人物とは印象が異なる。別次元の存在とすら感じられる。ギーゼとの議論はこの画家の異様な風景画を巡って交わされる。彼の絵は目に見えない力による「強い動きを、完全に硬直させた状態」で描かれていて、「蒸気船の煙でさえ金属のよう」に固まっている。絵を見る者自身が「絵の空間に取り込まれ、鉄格子で閉ざされる」ようでありながら、絵の「固い構成の中に不気味な生が」入り込んでいる。ギーゼは画家に言う、この絵には「鉄のような時間」があると。「人間を完全に機械的なものの中に閉じ込め、労働空間の空虚さを示している、自然は変容し、仕事の手順内部の一領域」になっていると。

Je mehr die Technik vordringt, je mehr sie sich spezialisiert, desto mehr steigt auch das Quantum funktionaler Arbeit. Indem dieses geschieht, löst sich zugleich die Arbeit weithin vom Arbeiter ab, sie trennt sich von seiner Person, sie verselbständigt sich. Er ist durch seine Person nicht mehr mit seiner Arbeit verbunden wie noch derjenige, der seinen Beruf hat; er steht zu ihr nur noch in einer funktionalen Beziehung. (S.68f.)

画家の娘ベラが盲目であることが、視覚と他の感覚との世界との向き合い方についての問題提起をさらに尖鋭にしている。見ること聞くこと味わうこと匂いを感じること、肌を通しての触感。愛について、心理学、人間狩り、衝動について考える。ギーゼがベラに感じる引力は技術とは無縁の自然。彼女の手を取って、植物に触れさせる。その手を唇に当てる。

最後に登場する極めて高齢の老人は、かつてこの研究所でギーゼが教えを受けた師であり、長い時間を経ての再会の場となった。旧師に、どこか優しさと明澄さのある声で「仕事はどうかな?」と問われ、ギーゼは実験について、科学の確実性について、近ごろ思うところを述べる。師は自身を指して、私の仕事は終わった、重荷はもう背後にある、いまは清澄さだけがあると言う。ギーゼの、自分もそうなりたい、「そもそもなぜわれわれは探求するのでしょう?」という疑念に対して、君がその質問をするのは早すぎるという老師。「すべては壊れる、ギーゼ君」と言い残して師は去って行く。残されたギーゼは「われわれは、初めから、まるきり新しく始めなければならない」と思った。

老師にとって仕事はすべては過ぎ去り背後のものとなった。この老人の姿は、戦時下にあり、近辺では軍隊と避難民の行列が続き、砲声が次第に近く迫ってくる、そんな城館の庭園でひっそりと死んでゆく『クジャク』(第二短編集所収、「クジャク Die Pfauen」参照)の老人を思い起こさせる。「やって来るもの、それは彼に来るものではなく、彼が構うものではなかった。前方にある未来としての時間、気がかりとしての時間は、もはや彼を動かすものではない」("Die Pfauen" S.109) この表現について、上記参照箇所でアンドレアス・ガイアー Andreas Geyer は、ユンガーのニーチェ解釈の意味における《時間経過の円環性、同一物の回帰》との関連性を指摘している。

またガイヤーは、第一短編集の諸作品を論評するにあたって、『ダルマチアの夜』は《神話の勝利 Triumph des Mythos》なる視点で分析していたのに対して、この『壁と壁の間で』は《技術対自然 Technik versus Natur》なる視点(「ダルマチアの夜」参照)を設定している。その中で、次のギーゼの述懐を引用して、これは『技術の完成』の基本理念のパラフレーズだと指摘している (Geyer, Andreas: Friedrich Georg Jünger, S.175):

われわれは絶縁体のようだと彼の頭をよぎる。われわれはみな孤立することで動きを増大させている。われわれはこの運動の中でよそ者となっている。この街はよそ者で溢れている。街はいたるところよそ者となる命がある。そして私もその中で一人のよそ者だ。ガイヤーはこの作のタイトル《壁と壁の間で》について、「壁と壁の間」は科学と技術に属する閉じられた空間、または大都会の家並みに閉じ込められたところとし、自然の中あるいは植物園の場面と対比させている (Geyer, S.172) 。ギーゼの研究室、ヘレーネの診察室の四角い閉じられた空間と、ヘレーネと出かけた森の湖畔あるいは植物園の開放された場と並べていると。「壁と壁の間」は人間が fremd となる空間なのだ。

Wir sind wie Isoratoren, ging es ihm durch den Kopf. Wir vermehren alle Bewegung, indem wir uns isolieren. Wir werden uns fremd in dieser Bewegung. Die Stadt ist voll Fremder. Sie ist übervoll von Leben, das sich fremd wird. Und auch ich bin ein Fremder in ihr. (S.180)

この作品はタイトルの下に、Meinem Bruder Hans Otto「弟ハンス・オットーへ」と、献辞が添えられている。Hans Otto (1905-1976) はフリードリヒ・ゲオルクの7歳下の弟。両親から7人の子供が生まれたが、その内2人は夭折したので実質的には男4女1の兄弟姉妹。

Ernst (1895-1998)

Friedrich Georg (1898-1977)

Johanna Hermine (Hanna) (1899-1984)

Hans Otto (1905-1976)

Wolfgang (1908-1975)

参照できる Hans Otto の伝記的データは乏しく、手許の文献で分かるのは:

二人の兄とは異なり理科系分野で才能を発揮した。1937年、数学・自然科学分野で博士号取得。1924年, 29-30年、ライプチヒで数学科に履修登録。1930年、ハイゼンベルク Heisenberg, Werner Karl (1901-1976) のもとで研究。 不確定性原理で著名なハイゼンベルクは1927年からライプチヒ大学の理論物理学教授。招聘されたとき、弱冠25歳であった。

このハンス・オットーについて長兄エルンストは次のように述べている。

・・・四人の男兄弟で多くの時間一緒に過ごしたことをよく思い出す。ハンスはもっとも才能豊かだった、精神的にも身体的にも立派に育って、音楽の才能にも恵まれていた――ハンスがピアノの前に座っているとき、父はしばしばその演奏を聴くために図書室に来た。教師たちはハンスを数学の神童と見なしていた。彼は特別部隊長ハラーとペルーの上モンタナに行くという短期間の脱線の後、ベルリンで物理学を研究し、ハイゼンベルクのもとで学位を取った。こうしたハンス・オットーの経歴を知ると、物語中のシュテフェンスはこの弟に重ねられているのではないかという想像が浮かんでくる。自然科学分野に進んだ弟に対する異見の表明、議論の呼びかけか、と。

そのあとの年月、ハンスは親しく交際していたユダヤ人講師と共に物理学研究所の地下室で実験を続け、そして・・・

[...] der zahllosen Stunden, in denen wir vier Brüder beisammensaßen, entsinne ich mich gern. Hans war der begabteste, geistig und physisch wohlgeraten, hochmusikalisch -- der Vater kam oft in die Bibliothek, um ihn spielen zu hören, wenn Hans am Flügel saß. Die Lehrer hielten ihn für ein mathematisches Wunderkind. Er begann nach der kurzen Eskapade zu meinem alten Stoßtruppführer Haller in die Obere Montaña von Peru in Berlin Physik zu studieren und promovierte bei Heisenberg.

Dann folgen Jahre, in denen er mit einem jüdischen Dozenten, dem er sich eng befreundete, im Keller des physikalischen Instituts experimentierte, und zwar passioniert...

Ernst Jünger, Siebzig verweht II からの引用。

(Ulrich Fröschle: Friedrich Georg Jünger und der "radikale Geist" S.67)

[使用テキスト: Friedrich Georg Jünger: Werke. Erzählungen 1 (Klett-Cotta, Zweite Auflage, 2004) S.146-188]

Friedrich Georg Jünger: Die Perfektion der Technik. (Vittorio Klostermann GmbH. 1944 / 8., um ein Nachwort vermehrte Auflage 2010)

とさか Hahnenkamm

『とさか』はユンガーの第二短篇集「クジャクとそのほかの物語」(Die Pfauen und andere Erzählungen, 1952) に収められた作品である。ユンガーの短篇には犯罪小説めいたものが少なくないが、同じ集の『白兎 (シロウサギ)』(Der weiße Hase) と並んでこれはもっともクリミナルなサスペンス色の濃い短篇のひとつであろう。そのサスペンスには深い精神の闇を覗き込むところがある。二人の異母兄弟の物語である。年齢の差は三歳、兄ペーターは女の子と間違われるほど内気でおとなしい性格、反対に弟ヨーブは外交的で人と積極的に交わろうとする男の子。だが兄が親しもうとせず距離を取るので兄弟の間は疎遠で、喧嘩すらしないという関係。

ペーターははじめ髪の毛を切らずに伸ばしていて、近所の子供からスージーと女名で呼ばれた。父親の厳命で髪を切ってからは本名で呼ばれたが、黒い髪と黒い目をしていたから、近所の子供たちは《黒ペーター》と呼んだ。この名で呼ばれるのは嫌だった。schwarzer Peter にはトランプのばば札の意味がある。

彼は、家で一人遊びをすることが多く、四角い敷地に建つ自宅の四辺の生垣伝いに歩くのが日課のようになっていた。生垣には子供たちが無理に出入りした通路ができていた。ある日、いつものとおり歩いていると、その個所で、一人の少女が首を突っ込んで彼に向って「黒ペーター!」と叫んだ。ここで声をかけるために走って来たのだ。

少女の顔は火照っていたが、生垣のこの場所でこの二語を投げつけるために彼の巡回に併せて走って来たようだった。彼は何も答えることなく、少女をじっと見つめた、長く、あまりに長く見つめたので、緑の環で縁取られたように見える火照った顔が不安そうに引っ込んだ。突如、金切り声を挙げ少女は逃げ去った;しかし彼は顔を黒い苔の生えた生垣に押し付け、叫びを耳にしながら長い間立っていた。鳥の鳴き声のようなよく通る甲高い叫び声だった。(S.74)彼の母は早世、父は再婚し、この継母はペーターに対して優しかった。彼はこの優しさに応えることはなかったが、従順で言いつけをよく守った。継母はあるとき、ペーターが変な遊びをしているところを目撃した。目を瞑って鉛筆で紙切れを突っついていた。継母はそっと近づいて肩越しに紙切れを見ると、数字のゼロが連なって描かれていて、息子は目を瞑って、数字を狙ってを鉛筆で突き刺している。一つ突き通すと、バツ印で消す。大きなゼロと小さなゼロがあるのだった。何が面白いのか本人に質しても要領を得ず、やがて継母はそのことを忘れてしまった。

弟ヨーブを産んだ二番目の母が亡くなり、父も続けて世を去った。息子たちは同じ家で住み続け、父が経営していた鉄工所を共同で受け継いだ。家事のことは引き続き年取った家政婦に委ねた。ペーターは継母に覗かれたあの遊びをそれからも折々続けた。ごく密かに、こっそりと行ったので、二度と人に見つかることはなかった。

この遊びには、彼が時間をかけてあれこれ思案したのちに見つけ出した発展があった。それはゼロに小さな像を加えることだった。ゼロは頭、胸、身体を獲得して器用に描かれた、彼はデッサンが巧みだったのだ。腕と脚は欠けていたが、なぜ欠けたままにしたのか考えることはなかった。腕と脚を置き去りにしたのは不思議なことで、それを解くカギは深いところに隠れていた。次第に、並べて描いてあるのは小さな女性ばかりだったことが明らかになった。(S.77)ある時、彼がそれを描いていると、垣根で少女との間で演じられた出来事が記憶に浮かんだ。

再び、彼女が逃げた時に発したあの甲高い透き通った鳥の鳴き声が聞こえた。あの少女はもう長らく姿を見せなかったし、両親と共にどこかへ越して行ったのだろう。彼は目を閉じ、少女の顔を思い描こうとした、熱く勝ち誇った顔をニワトコから突き出していた顔を。その顔を描こうと試みた、だがうまくいかなかった。甲高い透き通った声だけがそこにあって、この声が顔の代わりに出てくるように思われた。もしこの声を聞かなくなれば、と彼は思った、顔が見えて描けるのではないか。叫び声と顔が同時にあることはないので、それができないのだ。自分の非力さが彼を苦しめた;それに打ち勝つのは困難だった。(S.77f.)ある春の日のこと、ペーターは赤い雄鶏が羽根を逆立てて白い雌鶏の方に向かい、身を屈める雌鶏に飛びかかるシーンを目にした。なぜかこの光景に心の奥まで撃たれた彼は、鳥に対する関心が芽生え、いくつかの高価な品種のニワトリを買い込み、庭に鳥小屋を作り、運動場を拵えた。ニワトリだけでなく屋根の傾斜部分に鳩舎を設置しハトも飼った。ヨーブはそのような兄を好意的に見ていたが、「実は大きな動物愛は人間嫌悪と結びついていること、その刻印でさえありうるなどとはまったく考えが及ばなかった」(S.80) のである。

赤いニワトリと白いニワトリがぶつかったその日のこと、その情景は記憶から消えなかった。「雄鶏は飛行すると赤い炎のようで、立ち止まって大声で鳴くと、色鮮やかな金属で打ち出された紋章の動物のようであった。この動物には個々の鳥以上のもの、種属をさえ超えた栄光の姿が見られること、あらゆる概念を越えたもので、ごく僅かな者にだけ、わずかな瞬間にだけ見られるもの」かも知れなかった。単なる一羽のニワトリではなく、「あらゆる雄鶏の中の雄鶏」(S.80f.) である。

その光景が心を去らず、彼は鶏の仮面つくりに取り掛かるのである。真っ赤な布を探し出してきて、針とはさみで細工し、赤い布で牝鶏を作り上げたのであった。「ついには縫物を持って鏡の前に行き、赤い布を頭からかぶった。ここにきて赤い布で牝鶏の頭を仕立てたことが分かった、それは粗い造りでいささか大きすぎたが、かなり鶏らしくできていた」(S.81f.) のである。

そこで、ネックのフリルが肩までかかっている頭の仮面を鏡で見て、それから雄鶏がよくやるように脚で床を掻き始め、腕を翼のように動かし、嘴で鏡のガラスをつついた。しまいには時を作るような鳴き声を挙げたが、ごく小さな声で少しもドアから外へ漏れ出ることはなかった。この遊びを長時間続けたので、その様子を見た者がいれば誰もが不気味で不安に思ったことだろう。みずからその振りをして、自分が雄鶏になったように思えた。彼の姿に鳥の様々な動きが見て取れた;本物と見まがうほど正確に真似たのだ。かくかくと頭を前後に動かし、赤色のとさかの肉がこの動きの後を追う;全身がしゃちこばって立ち、注意深く辺りを見回し胸を膨らませ、周囲を威圧し物欲しげにうろつき歩いた。ときの声が響きわたり、翼の動きがそれに続いた。鏡がその運動を繰り返し、あたかも鏡の中に二番目の雄鶏が立っていて、同様の欲求で戦おうとしているかのようだった。(S.82)ある夏の夜に事件が起きる。町外れの通りで少女の死体が発見されたのである。背から錐のような刃物で刺され、倒れていた。そして第二、第三、第四の殺人事件が続く。犯行時間が夕暮れ時で犯行場所が町の中心を離れた辺鄙な場所、女性か被害者であること、その手口からすべて同一犯人の凶行だと思われた。

そのうち、襲撃事件が殺人には至らなかったというケースが生じ、襲われた女性の証言から、犯行の経過、犯人の特異な風体が明らかになった。夕闇の中、道を歩いていて、たまたま振り返ったら、異形の暴漢が襲ってきた。犯人は大声で喚きながら武器を振りかざして向かってきて、そのさい雄鶏のように翼をパタパタさせた。女性は脇道に逃げ込み、階段の出っ張りに躓いて地面に倒れた。そこまで追って来た殺人者は彼女に触れることなく、「甲高く鳴きながら走り続け、暗闇の中に消えた」(S.86f.) のである。

町の住民を恐怖に陥れた凶悪な犯人を捕らえるため、警察は、見張り、パトロールを強化し、道路の照明が増強され、赤い巨大なとさかのついた鳥の頭の描かれたポスターも町のあちらこちらに張り出されるなど、さまざまな方策が講じられた。だが鳥の扮装をした犯人を捕まえることはできなかった。

ここまで物語を読み進んでくると、読者には、その動機は謎ながら、すでに誰が犯人かは明白である。そして、あるきっかけで弟ヨーブにペーターが事件と関りがあるのではという疑問が萌す。こうして事件は決着に向かうのだが、どのようにしてペーターの犯行ではないかと弟に疑われ、その証拠を見つけた弟はどのような行動に出たのか。スリラー/サスペンスを紹介する時の慣わしに従って、我々もストーリーを辿るのはここまでにしよう。

この物語には多くの謎が詰まっている。生垣で少女に《黒ペーター》と呼ばれたこと、これが起点となり長い時間を経て凶悪な殺人事件につながった。生垣の隙間から覗いた少女が内気なおとなしい少年ペーターの心に大きな衝撃を与えた。この出来事と後の犯罪との連関が物語の時間の経過とともに辿られてゆく。生垣に首を突っ込んだ少女の顔は「緑の環で縁取られたように」見え、少女が逃げ去る時に発した、「鳥の鳴き声のようなよく通る甲高い叫び声」(S.74)、こうした映像と声音がペーターの心に深く刻み込まれた。

紙に大小のゼロを描いて目を瞑って鉛筆で突き刺すという彼の変な遊び。ゼロの丸い輪に頭、胸、身体を描き足していき、「腕と脚は欠けていたが、なぜ欠けたままにしたのか考えることはなかった。腕と脚を置き去りにしたのは不思議なことで、それを解くカギは深いところに隠れていた」(S.77)

ペーターがそうした絵を描いているとき、「輪を刺す遊び」が生まれた謎が本人に見えてきた。垣根で少女との間で演じられた出来事が記憶に浮かび、そして再び、少女の発したあの甲高い透き通った小鳥の鳴き声が聞こえた。すなわち紙の上の丸い輪は生垣から首を出した少女のイメージと重なっていたのである。

この連関をさらに進めたのが、庭で一羽のきれいな赤い雄鶏が白い雌鶏に襲いかかって交尾する場面を目にしたことだ。「鳥に対する関心は恐らくこの日から始まった;少なくとも目に見えるようになった」(S.79) 雄鶏は飛行すると赤い炎のようで、立ち止まって大声で鳴くと、色鮮やかな金属で打ち出された紋章の動物、これが彼の内面で生命を持ち、成長していった。

この辺りまでくると読者には謎の連関をたどるのが困難になる。赤い雄鶏の振舞いが、なぜ真っ赤な布を取り出して来て、裁断し、縫い付けて頭からかぶる仮面を作ることに結びつくのか。高く伸びる赤いとさか、白い耳、長くてきらきらと光る羽根のフリルなど、気が済むまで作り直した。鏡に向かって周囲を威圧し、ときの声を挙げた。(S.81) つまりは自分が立派な紋章たる雄鶏になりたかった、だから鶏の仮面・衣装を身につけた。そして白い雌鶏を襲った・・・のか。

弟ヨーブが事件と兄の関係に気付いたきっかけは赤い布であった。カーニバルが近づいてきて彼は赤い布を用いる仮装衣装を用意しようとして、在ったはずの布が無くなっていることに気付く。赤い布と、町のポスターに貼られた鶏の扮装をした犯人像が結びついて行く。そしてそれを知ってヨーブが受けた深刻な衝撃、その心の動きと行動に『とさか』のサスペンスが凝集している。

ユンガーは第一次大戦後、ライプチヒで法学を学びながら、カント哲学に取り組んでいた。伝記的著作『緑の枝』でこう記している。「緑の枝 -14-」参照。

多くのものが私の中を入り乱れて過ぎていった。私には自分自身について明せきに知ろうとする性癖があった。この性癖は微塵もゆるぎないものだったが、これを行う道筋と手段は必ずしもはっきりしていなかった。我々は不可解なものに惹きつけられる。私はこの傾向をやわらげるよう努めた。神秘的なものを明白に明瞭にするのではなく、明白なもの明瞭なものを神秘化しようとしていた。表面にあるものは、その背後に潜むものの故に、世俗的な目から逃れ隠れるために、そこにあると私には思われた。それゆえ意味の学説のひとつに執着したのだ。私は周囲の現象にくまなく明瞭なものを探し求めた。そして大いに想像を掻き立て膨らませてくれるカントの本体 Noumena なるもの、自分はそれに適していると思われた。 (S.256)ここでユンガーが《表面にあるもの》《背後に潜むもの》と言うのは、上記箇所で書いたが、カントが厳しく区別した《物の現象の認識》Erkenntnis der Erscheinungen der Dinge と、《物の認識》 Erkenntnis der Dinge に対応するものと思われる。前者が Phaenomena で、後者が Noumenaである。世界の現象の奥の究極のもの、それは人間には知り得ないのだ、というカントの《理性批判》は多くの人々にショックを与えたのだが、ユンガーは知り得ない本体(物自体)なるものに大いに想像を掻き立てられたと言う。『とさか』の謎もここにつながるのではないかと思えてくる。

『白兎』には前川道介先生の翻訳がありました(「白兎 Der weiße Hase」参照)が、『とさか』は翻訳されていないと思われます。とはいえ先生が数多く編纂されたドイツ語教材のなかに、ユンガーの短篇が含まれています。いま手元に、いずれも三修社刊行の2冊がある。いずれも語彙註と解説がついた、一般的な語学教科書である。

DER WEISSE HASE 「白兎」 1964年6月、第10版 1979年3月

HAHNENKAMM 「とさか」 初版年不明、改定版1965年2月

ほぼ共通の「解説」が2冊の巻末にあり、高校時代にアフリカの外人部隊に志願した冒険的行動的な兄のエルンストのこと、彼も高校在学中に第一次大戦に従軍したこと、フランダースの戦闘で重傷を負ったが偶然同じ連隊にいた兄に助けられたこと、戦後は Leipzig 大学で法律を専攻し、法曹家としてキャリアをスタートしたが、その世界になじめず、すでに戦争日記 "In Stahlgewittern" で文名を得ていた兄のいるベルリンに出て彼も文筆家として生きる道を選んだ・・・と略歴を紹介し、こう続けています。

雑誌 <Widerstand> の編集者 Ernst Niekisch のような人々と交わり,社会思想問題について眼を開かれました。しかし生来明るく謙虚で,しかも本来の自己を守って,ゆっくり成熟していくタイプだった彼は,学生時代から傾倒していたギリシャ文学やドイツの古典主義文学の勉強をつづけ,それらの香り高い形式と人間味溢れる内容をわがものにしたうえで,1934年,処女詩集 "Gedichte" を世に問いました。その評判は超時代的な視野にたち,伝統的古典的な詩の世界と現代の複雑尖鋭な精神とを奇蹟的に合一させたものとしてはなはだ好評でした。しかしこの詩集のなかのナチスの幼稚でグロテスクな思想を諷刺した一篇(*)が Gestapo の眼にとまり,家宅捜査や尋問を受け,身の危険を感じたため,1936年,Bodensee 湖畔の Überlingen に移住しました。以後そこを動かず,つぎつぎに詩集をまとめ,現在はドイツ詩壇の重鎮として仰がれています。詩のほか、論文やエッセイも紹介し、とくに「兄 Ernst の論文に刺激されて書かれた Technik を妄信する時代と人間への警告の書 "Illusion der Technik" (44年) は,ナチスに踊らされて,戦争の泥沼におちこみ,あえいでいたドイツの知識層に深い共感をまきおこし,あわてたナチスが禁書処分にしたほどです。(この著書は現在,第二次大戦批判の部分が増補され,"Die Perfektion der Technik" という題で出版されています)」と指摘しています。

「白兎」と「とさか」については、

精緻で充実した生命感を感じさせる文章はまさに真の詩人ならでは書けぬ文章であり,その意味で自分の体験や少年期の思い出に取材した作品が多いのですが,本書のように異常な事件を設定した場合でも,現代の病的狂的なものからの快癒を願い,真の人間性とは何かを追求していく態度は一貫して流れております。ともすれば長篇をむりやりに短くしたようなものになったり,メ-ルヒェンのようなものになりがちなドイツの短篇小説界において彼の存在はまことに珍重すべき存在といわねばなりません。そして、「中級読み物として推薦する所以です」と締めくくられています。

[使用テキスト: Friedrich Georg Jünger: Werke. Erzählungen 2 (Klett-Cotta, Zweite Auflage, 2004) S.73-98]

* ナチスを風刺した詩とは "Der Mohn" (F. G. Jünger: Sämtliche Gedichte 1. [Klett-Cotta, 1985] S.44f.) であろう。Andreas Geyer の "Friedrich Georg Jünger. Werk und Leben" (Karolinger Verlag 2007) の「国内亡命の戦略」の章で、また "Die Perfektion der Technik" の巻末解説でも触れられているが、これを読んだトーマス・マンが「権力者に対する素晴らしい攻撃性」"falbelhafter Aggressivität gegen die Machthaber" に感心して、夕食の席で皆の前で朗読した、という逸話が有名。